contents

今回は『病気にならない生き方』(新谷弘実 著 サンマーク出版)という一冊を、これからの健康を考えるために取り上げたいと思います。

『病気にならない生き方』は2005年に出版されたベストセラーですが、この本は、これからの「健康」というものを考えるとき、今読んでも、その内容は古びていないように感じます。

もちろん、「健康」についての本を読むときは、100%正しい情報が与えられることはないため、読者は書かれている内容を100%鵜呑みにせず、自分の頭と内臓感覚で内容の正否を判断することがまず大切になってきます。

しかし、本書『病気にならない生き方』に書かれている内容は、「酵素」や「腸内環境」、「腸内細菌」、「水」などの重要性に着目しており、基本的に方向性としては間違ってはいないと感じられるのです。

では、本書の著者である胃腸内視鏡外科医の新谷弘実氏がたどりついた健康法とは一体何でしょうか?

それは、「「ミラクルエンザイム」を消耗しない生活」を送るようにすることなのですが、その「ミラクルエンザイム」とは一体何なのでしょうか?

新谷弘実氏は「「ミラクル・エンザイム」というのは、かんたんにいうと、人間の生命活動を担っている五千種以上の「ボディ・エンザイム(体内酵素)」の原型となるエンザイムのこと」だとし、さらに、

「エンザイム(酵素)」というのは、生物の細胞内で作られるタンパク質性の触媒の総称で、植物でも動物でも、生命があるところには必ずエンザイムが存在しています。物質の合成や分解、輸送、排出、解毒、エネルギー供給など、生命を維持するために必要な活動にはすべてエンザイムが関与しています。エンザイムがなければ、生命は生命を維持することはできません。もちろん私たち人間の生命も、数多くのエンザイムによって支えられています。

(新谷弘実『病気にならない生き方』 p6)

としています。

ちなみにアメリカの酵素研究の第一人者であるエドワード・ハウエル博士は、生物が一生のうちに作ることが出来るエンザイムの量は決まっているとし、そのエンザイムのことを「潜在酵素」と呼んでいますが、新谷氏自身は「ミラクル・エンザイム」の考え方もそれに近いものだと述べています。

しかし問題は、その「生命を維持するために必要な活動」を行っている酵素(エンザイム)が、何らかの原因で、特定の場所で大量に使われてしまうと、体の他の、酵素を必要とする場所で不足してしまうということだと言います。

特に現代社会においては、「お酒やたばこといった嗜好品、食品添加物、農薬、さらに薬やストレス、環境汚染、電磁波」などがエンザイムを消耗させる要因として挙げられています。また、食べ過ぎなども消化のための酵素を大量に消費する大きな原因であることは、酵素についての以前の記事でも述べました。

また、新谷弘実氏は「ミラクル・エンザイム」の存在は、現時点では仮説でしかないとしながらも、「ミラクル・エンザイムを浪費しない生活習慣を身につけることが胃相・腸相をよくすることは、臨床に裏付けられた事実です」と『病気にならない生き方』のなかで述べています。

胃相・腸相を良くするための生活習慣とは?

では、ミラクル・エンザイムを浪費せず、胃相・腸相を良くするための生活習慣とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

新谷弘実氏は『病気にならない生き方』のなかで「よい胃相・腸相の人たちに共通していたのは、エンザイムをたくさん含むフレッシュな食べ物を多くとっていたことでした」と述べています。

つまり、食生活の中心は酵素(エンザイム)が豊富に含まれた新鮮な野菜や果物を中心にし、肉食を出来るだけ避けることが大切だというのです。

肉食は食物繊維が無いうえ、脂肪やコレステロールを大量に含んでいるため、肉食を続けていると、腸壁が厚くなっていくと言います。腸壁が厚くなると、内腔は狭くなっていき、さらに動物性タンパクや脂肪によって腸周辺の脂肪層が厚くなって、腸壁に圧力がかかるそうです。

それによって作り出されるのが「憩室」(けいしつ)と呼ばれるポケット状のくぼみなのだそうですが、この「憩室」が出来てしまうと、ただでさえ食物繊維が少ないために便の量が少なくなっているのに、その便が腸の中を進むのが難しくなってしまうと新谷氏は述べています。

しかも便が腸内で停滞してしまうと、腸壁にこびりつくように溜まっていき、憩室がある場合は、そのポケット状のくぼみに停滞便が入り込んで、さらに排出されにくくなると言います。

また、憩室やひだの間にたまった停滞便は毒素を発生し、そのことがやがて大腸がんをはじめとした大腸の病気を引き起こすとしています。

ほかにも、腸相を悪化させることは、高血圧、動脈硬化、心臓病、肥満、糖尿病などをはじめとした生活習慣病が発病することにもつながってしまうそうです。

ちなみに、新谷氏は植物食と動物食の割合は、85対15の割合が望ましいとしていますが、そうするのがなかなか難しいと感じた場合でも、出来る範囲で、コレステロール値が高く、動物性タンパク質や脂肪に富んだ動物食を減らしてみることは、腸内環境を整えるために非常に重要であるように思います。

「自然の摂理」や「命」といったものに根差した健康が大切な理由

なお、新谷弘実氏は『病気にならない生き方』の第4章「「命のシナリオ」に耳を傾ける」の冒頭では、以下のように述べています。

現代医学は「治療」、すなわち病気を治すことからスタートしています。それがそもそも間違いだと私は思います。病気から始まる医学ではなく、健康な状態から体をとらえ、どうしたら健康を維持できるのかということを考えていかなければ、「本当の医学」というのは成り立っていかないのではないでしょうか。

(新谷弘実『病気にならない生き方』 p195)

さまざまな論文を読み、患者さんに協力していただき、臨床データを集め、薬の影響をみずからの体で検証し、野生の動物たちにも学びました。その結果、私がたどりついたのは、「この世をすべて包んでいる自然の摂理(これは神の意志といってもよいのですが)に反することをすると人間は病気になる」ということでした。

(新谷弘実『病気にならない生き方』 p195)

また、新谷弘実氏は、「命というのは本来、健康に寿命をまっとうできるような仕組みをもっているのではないでしょうか」とし、さらに「命は健康に生きるために必要な「シナリオ」をもって生れてくるのではないだろうか――私はそれを「命のシナリオ」と呼んでいます」としています。

人の「健康」というものについて100%正しいことを述べるのは不可能に近いですが、新谷弘実氏に関しては「自然の摂理」や「命」といったものを大切にしたうえで、本当の人間の健康とは何かを考え、「健康に寿命をまっとうできるような仕組み」「命のシナリオ」という観点から、人間の健康や食べ物に関しての意見を述べているように思います。

しかし、「自然の摂理」や「命」(生命)のみならず、体内の酵素の働きや、人間のからだのメカニズムといったものは、科学の分野では未だに解明しきれない、分からないことが多い領域であり、そのような生命の領域について語る際は、どうしても科学的根拠(エビデンス)が乏しくなってしまうのは確かです。

ですが、これからの時代は、健康に対して「科学的根拠」だけを求めるのではなく、「科学的思考」も重視しつつ、自分が生きていて気持ちよいか、楽しいか、心地よいか、など、「自然の摂理」や「命」といったものに根差した健康が大事であると、私自身は、感じています。

今回ご紹介した新谷弘実氏の『病気にならない生き方』に書かれている内容は、「酵素」や「腸内環境」、「腸内細菌」、「水」などの重要性に着目しているため、100パーセント正しいわけではないとしても、基本的に方向性としては間違ってはいない、と冒頭で述べました。

そして『病気にならない生き方』は、「実践編」も含め、一度読んだことがある方でも、これからの健康を考えるために、読み直してみるのもオススメです。

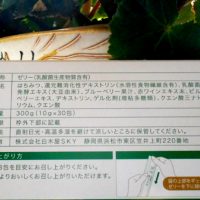

こちらは『病気にならない生き方![]() 』の著者、新谷弘実氏が開発した酵素サプリメント。

』の著者、新谷弘実氏が開発した酵素サプリメント。