contents

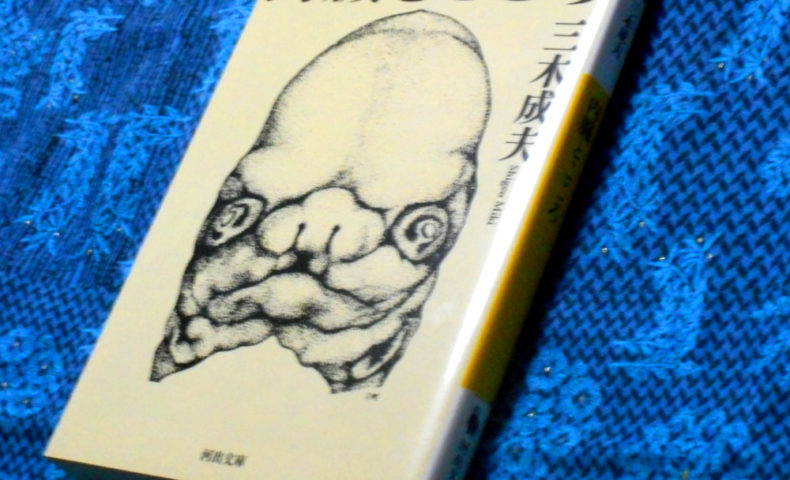

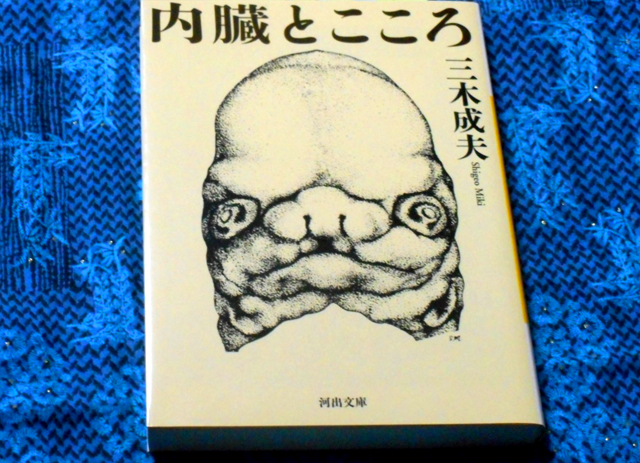

今回は三木成夫氏の『内臓とこころ』(河出文庫)を、「心」とは何かを考えるためのきっかけになるオススメ本として紹介していきたいと思います。

現代社会においては「心≒脳」という図式が成り立っているように思いますが、解剖学者の三木成夫氏は、腸を中心とした内臓に「こころ」を感じとっています。

また、三木成夫氏の考え方の特徴は、人体を「植物性器官」と「動物性器官」に分類し、腸を中心とした内臓系に植物の性質を、脳を中心とした体壁系に動物の性質を読み取っている点です。

加えて、三木成夫氏は人体に宿る「生命記憶」についても言及しているのですが、この生命記憶はヒトのからだに刻まれている5億年の生命進化の記憶や、母なる海との関係が深い生命のリズムというものにも関わってきます。

そのため、腸と進化の問題や、内臓と心の関係性を考える上で、三木成夫氏が展開している学問の世界は、避けて通れないと思われます。

六十代で亡くなったことにより、三木成夫氏が構想していたライフワークは完成されませんでしたが、三木成夫氏の慧眼によって捉えられた生命の世界は、今なお、現代人の私たちの感性を触発します。

以下、「体壁系」と「内臓系」について述べられている箇所を、『内臓とこころ』から引用してみます。

まず、体壁系を見ましょう。それはすでに申しましたように動物だけに見られるものです。ここはちゃんと三つに分かれます。それは、外皮系と神経系と筋肉系で「動物器官」と呼ばれる。はじめの外皮系というのは皮膚で代表されます。ここでは皮膚がとくに精密になって、つまり皮膚の触覚が高度に分化して、目とか、耳とか、鼻とかの感覚器官ができますが、すべては外界との接触面になるわけです。

(三木成夫『内臓とこころ』p82)

ついで神経系が、この外皮系と内側の筋肉系の間にできますが、背中の部分で、とくに発達して脊髄になる。そして、この脊髄の前端が大きく膨らんで脳となる。この脳と脊髄が神経の中枢となることは申すまでもありません。おわりに筋肉系が、まず脊髄の両側にできます。あのロース肉ですね。つぎに、ここからお腹のほうに筋肉が拡がって、内臓を全部包みます。これがバラ肉です。手足の筋肉は、みなこれから出たものです。

(三木成夫『内臓とこころ』p82~83)

つぎに内臓系です。これはすでに申しましたように、あの植物の世界に通じるものですが、ここでも、ちゃんと三つに分かれています。それは腸管系と血管系と腎管系で、「植物器官」と呼ばれています。まず、からだのまんなかを腸管が貫く。ついで、その背腹に沿って血管が走る。この腹側血管のなかほど膨らんで心臓になるのですが、これが血管系の中心であることは申すまでもありません。おわりに、この腸管と血管を包む、体腔の池の、左右の向こう岸に一対の腎管が通る……。

(三木成夫『内臓とこころ』p84)

まずは『内臓とこころ』を読んでみるのがオススメ。

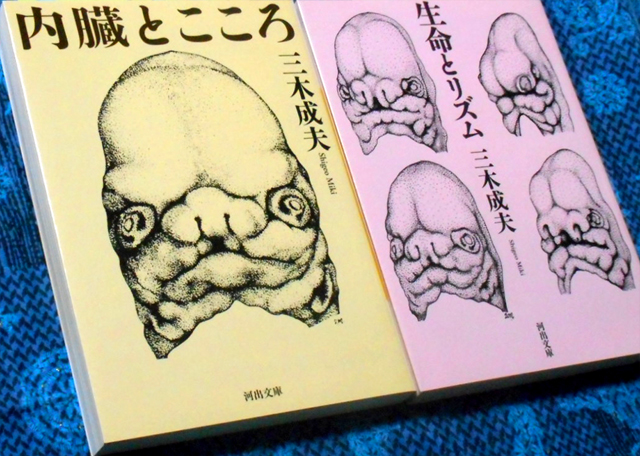

この記事での三木成夫氏の思想についての解説は不十分ですが、もし三木成夫氏の世界観に興味・関心がある方は、河出文庫から出ている『内臓とこころ』と『生命のリズム』、さらに中公新書の『胎児の世界』が、手に取りやすくてオススメです。

ちなみに三木成夫氏の生前の著作は『内臓のはたらきと子どものこころ』(『内臓とこころ』)と『胎児の世界』です。

またうぶすな書院から『生命形態学序説』『海・呼吸・古代形象―生命記憶と回想』といった書籍も出版されています。

さらに、三木成夫氏の思想について書かれた本としては、西原克成氏の『生命記憶を探る旅 三木成夫を読み解く』や布施英利氏の『人体 5億年の記憶 解剖学者・三木成夫の世界』などもあり、腸や内臓、進化、心や生命の本質を考えるうえで非常に参考になります。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます😊