contents

日頃から孤独感につきまとわれ、ひとりでいるときにストレスで自分自身を痛めつけてしまうことはありませんか?

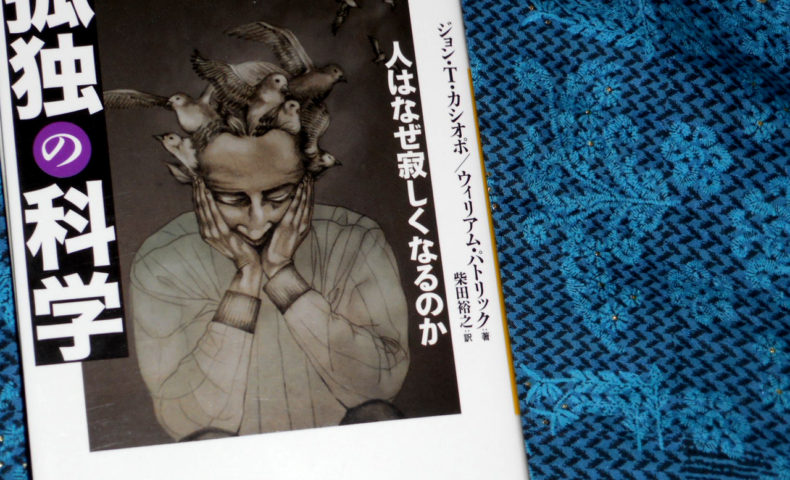

今回は社会的孤立の問題を考えるために、『孤独の科学 人はなぜ寂しくなるのか』(河出文庫)という一冊を取り上げたいと思います。

『孤独の科学 人はなぜ寂しくなるのか』(ジョン・T. カシオポ、ウィリアム・パトリック 著 柴田 裕之 訳 河出文庫) は、社会的な「孤立」や自ら選択した生き方としての「孤高」も含め、広い意味での<孤独>というものを、感情的になることなく、距離を置いて客観的に考察するために最適であるように思いました(単行本の邦訳は2010年に出版)。

社会的に孤立してしまうことは、個人が主体的に選択したわけではなく、また、周りと協調して生活するのが難しいという場合は、遺伝や環境、発達のことも関係してくるため、いわゆる「自己責任」(ひとりぼっちになったのは全部自分のせい)で簡単に片づけることも出来ないように思います。

しかし、社会的に孤立していることによる弊害というのは、少なからずあるのだと考えられます。

『孤独の科学』のなかで著者らは、「孤独感の強大な影響力は、三つの複雑な要因の相互作用から生まれる」として、

- 「一 社会的な断絶に対する弱さ」

- 「二 孤立感にまつわる情動を自己調節する能力」

- 「三 他者についての心的表象、予期、推論」

を挙げています。

特に「二 孤立感にまつわる情動を自己調節する能力」については、著者は以下のように説明しています。

うまく自己調節できるというのは、試練に直面したときに、表面ばかりでなく内面の深くでもしっかりと平静を保っていられることだ。孤独感が募って拭い去れなくなると、この自己調節の能力が損なわれ始める。この「調節不全」は細胞レベルでは、さまざまなストレス要因に対する抵抗力を弱め、睡眠のような治癒・回復機能の働きを阻害する。

(『孤独の科学』 ジョン・T. カシオポ、ウィリアム・パトリック 著 柴田 裕之 訳 河出文庫 39頁)

そして、これら三つの要因を踏まえたうえで、

私たちは孤独感につきまとわれると、社会的認知が歪むとともに自己調節の能力も弱まるので、ほかの人の物の見方を受け入れにくくなりがちだ。他者の意図がうまく読めなくなるだろうし、そのせいで社会的技能が鈍る上、本心を隠して近づく人間に手玉に取られやすくなる。

と述べていますが、

「孤独感につきまとわれると、社会的認知が歪むとともに自己調節の能力も弱まるので、ほかの人の物の見方を受け入れにくくなりがち」

になってしまうというのは、私自身、孤独感に苛まれていた20代の頃は思い込みが激しかったという経験を想い起せば、思い当たるふしがあります。

また、「社会的技能が鈍る上、本心を隠して近づく人間に手玉に取られやすくなる」とありますが、もし長い期間、孤立によって本当に信頼できる他者とのつながりを欠いているならば、ひとりでいる時に悪徳商法詐欺などに引っかかる危険性が高まるのは確かであるように思います。

さらに、近くに自分のことを気にかけてくれる人がおらず、一人でいる時間が長いと自己管理(セルフ・コントロール)が難しくなるため、精神的なストレスが生じた場合は、つい食べ過ぎてしまったり、飲酒に溺れてしまったり、延々とゲームをし続けたりしてしまいやすくなります。

そのほか、大きな病気をしたときに看病してくれる人がそばにいないというのも、社会的に孤立してしまうことの大きな問題点です。

独りでいることに苦痛、さらには恐怖を感じている人は、社会生活のいたるところに危険を見出すようになりかねない。孤独感に歪められた社会的認知のレンズを通すと、まわりの人が実際よりも批判的だったり、対抗意識が強かったり、悪意に満ちていたり、無愛想だったりするように映るかもしれない。孤独感のせいで、否定的な評価に対するごくあたりまえの恐れが批判を寄せつけまいという覚悟に変わるにつれて、こうした解釈はたちまち予期になる。すると事態が悪化する。

(『孤独の科学』 ジョン・T. カシオポ、ウィリアム・パトリック 著 柴田 裕之 訳 河出文庫 40頁)

恐れは人に否応なく守勢をとらせる一方で、自己調節の能力をもいくぶん損なう可能性がある。私たちは孤独感につきまとわれると、社会的認知が歪むとともに自己調節の能力も弱まるので、ほかの人の物の見方を受け入れにくくなりがちだ。他者の意図がうまく読めなくなるだろうし、そのせいで社会的技能が鈍る上、本心を隠して近づく人間に手玉に取られやすくなる。同時に、攻撃されるのを恐れるあまり、先手を打って他人を非難する傾向を強める。恐怖から非常に攻撃的になることもあれば、必死で他人を喜ばせようとすることも、被害者ぶってみせずにいられなくなることもある。

恐怖感に駆り立てられた、自己調節の甘いこうした行動が、誰もが最も恐れる事態、すなわち拒絶を招いてしまう場合がままあるのは、なんとも嘆かわしい皮肉だ。さらに悪いことには、孤独感があると、いつ傷つけられてもおかしくない気がするせいで、人は現在のどんな社会的なつながりにも不満や不信感を抱きがちになっていく。

(同上 40‐41頁)

社会的孤立を乗り越えるために必要なこととは?

それでは、社会的孤立を乗り越え、社会的「つながり」によって、孤立している時とは違った安心感を得るためには、どうすれば良いのでしょうか?

このことに関して、本書の後半部では「EASE(ゆっくり事を進める)」といった、「適切な社会的つながりを築くため」のアドバイスがなされていますので、興味がある方は実際に手に取って読んでみてはいかがでしょうか?

ちなみに私自身は、孤立を乗り越え、自己肯定感がともなう「良質な孤独」へと向かっていくためには、誰かと無理につながろうとするよりも、まずは、この本が取り上げている「自己調節の能力」を回復したり、向上させたりすることが重要になってくるように思いました。

そしてそのためには、日々の瞑想の実践や、自分自身を大切にすること、もしくは外部ではなく、自分自身の内面と向き合い、対話することが鍵になるように思います。

私の希望は、私たちが孤独感の生物学的な側面を理解し、それによって、倫理的で思いやりのある行動がより大きな幸せばかりか経済的な幸せのための処方箋でさえあると悟ることだ。これは心に留めるに値するメッセージだ。なぜなら、厳密に金銭的な意味でも、社会的な孤立が招くコストは驚くほど大きいからだ。

(『孤独の科学』 ジョン・T. カシオポ、ウィリアム・パトリック 著 柴田 裕之 訳 河出文庫 403頁)

個人として、また社会として、人間的なつながりへの欲求に上手に対処できれば、得るものは大きく、対処の仕方が下手ならば、失うものは大きい。新しいパターンの移住によって世界中の既成の文化が変わっていくにつれ、部族主義を越えて共通基盤を見出すことの重要性は、かつてないほどに大きくなっている。私たちは、孤独感を抱くと必要以上に脅威を覚えるようになり、認知能力が減退することを肝に銘じるだけでなく、本物のつながりの温もりのおかげで心が自由になり、目の前にどんな難題があっても、集中して取り組めることも忘れてはならない。個人としても社会としても、社会的な孤立感を覚えると、私たちは創造力とエネルギーの広大な貯水池を失ってしまう。人間どうしのつながりは、私たち人間の可能性を育んでくれる井戸に水を加える。

同上 411頁

お忙しい中ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます😊

マインドフルネス生活シリーズ第9弾

『孤独×マインドフルネスで「ひとり時間」を味わう生き方 孤独なのに、つながっている。』

Amazon Kindleで販売中です!!