生活習慣病を予防するために、現代では常識で当たり前になっている「生活習慣」や「ライフスタイル」を見直してみませんか?

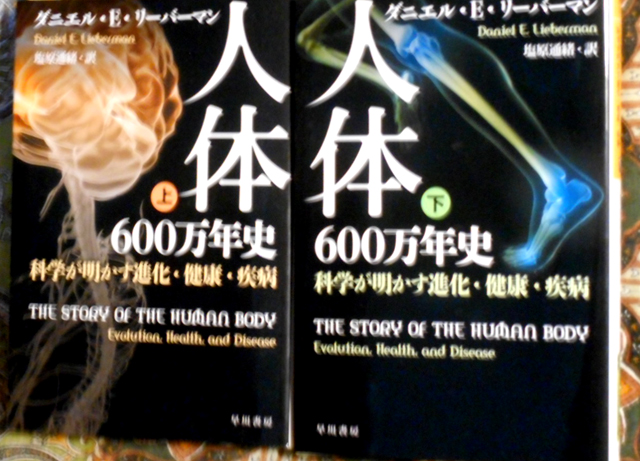

今回は『人体六〇〇万年史 科学が明かす進化・健康・疾病』という本のご紹介です。

『人体六〇〇万年史 科学が明かす進化・健康・疾病』(ダニエル・E・リーバーマン 著 塩原 通緒 訳 上・下 ハヤカワ文庫)は、肥満や2型糖尿病といった生活習慣病が文字通り「生活習慣」によって引き起こされるのであり、すなわち、慢性病の多くは文明病、「ミスマッチ病」であるかもしれないということを教えてくれます。

ミスマッチ病には多くの種類があるが、いずれも原因は、環境の変化によって身体の機能のしかたが変えられてしまったことにある。ミスマッチ病の最も単純な分類法は、任意の環境的刺激がどれだけ変わったかを基準とするものだ。大まかに言って、ほとんどのミスマッチ病は、なじみのある刺激が身体の適応レベルを超えて強まったり弱まったりしたとき、あるいは身体がまったく適応していない、完全に新しい刺激にさらされたときに生じる。要するに、ミスマッチ病は刺激が多すぎること、少なすぎること、新しすぎることのいずれかが原因なのだ。

(ハヤカワ文庫 上 280頁)

ミスマッチ病の起因に関するもう一つの考え方は、別種の環境変化プロセスを基盤としている。こちらでは、変わるのはむしろ周囲に対する個体の適応度合いである。この論理にしたがえば、ミスマッチの最も単純な原因は、あまりよく適応していない新しい環境のもとに入ること、すなわち移住だ。たとえばオーストラリアなどの陽光あふれる地域に移ったならば、この人は皮膚がんにかかる可能性が多分にある。

(ハヤカワ文庫 上 280-281頁)

たとえば現代人の食生活は、先史時代と比べると、糖や脂質、塩分の摂取量が極端に多すぎたり、少なすぎたりします。

また運動に関しても、快適な椅子に座りっぱなしで歩く機会が減っている一方で、スポーツジムの最新のランニングマシンなどを使って、延々と走り続けることもあります。

「移動」ということに関しても、空路など交通網の整備によって、これまでの生活環境がいきなり正反対の方向へ急激に変わることは、からだの健康にとってマイナスに働くこともあるのかもしれません。

人間という種の豊かで複雑な進化の歴史から、最も学ぶべき有益な教訓があるとするなら、それは、文化によって私たちは自らの生物的仕組みを超えられないということである。人類の進化は決して筋肉に対する脳の勝利ではなかったし、未来はいかようにも変えられるというサイエンスフィクションには懐疑的であらねばならない。いくら賢くても、私たちは自分が受け継いだ身体を外面的な意味以外では変えられないし、足でも肝細胞でも脳でも、身体の部位をすでに自然が作り上げている以上にうまく作り上げられるなどと考えるのは、危険なほど傲慢なことである。

(ハヤカワ文庫 下 307頁)

好むと好まざるとにかかわらず、私たちはやや太り気味の、柔毛のない、二足歩行の霊長類であり、糖と塩と脂肪と澱粉をひどく欲しがるが、食物繊維の多い果実や野菜、木の実、種子、塊茎、赤身肉など、雑多な食物を食べるようにいまでも適応している。ゆっくり休んでくつろぐのは大好きだが、いまでもその身体はかつてのとおり、一日に何キロも歩いたり、頻繁に走ったり、地面を掘ったり木に登ったり、ものを持ち運んだりするように進化した、持久力の高いアスリートの身体である。

(ハヤカワ文庫 下 307頁)

そしてたくさんの快適なものが大好きだが、毎日を室内で椅子に座って過ごしたり、サポート力の高い靴を履いたり、何時間も続けて本やスクリーンを凝視することにはあまりよく適応していない。結果として何十億もの人々が、かつてはほとんど、あるいはまったく見られなかった裕福病や新しさの病、廃用性の病に苦しめられている。そこでそれらの病気の症状に対応するのだが、それはそのほうが原因に対処するよりも簡単で、儲かって、早急にできるからであり、そもそも原因についてはわかっていないことも少なくない。そして、そのような対症療法をとることで、文化と生物学とのあいだの有害なフィードバックループ――ディスエボリューション――がいつまでも解消されないままとなる。

(ハヤカワ文庫 下 307-308頁)

前回ご紹介した『食と健康の一億年史』で、著者のスティーブン・レは、「適切な食べ物を食べ、よく歩き、あとのことはすべて自分の身体にまかせておけばいい。」と述べていますが、からだの不調や病気の症状が苦しいと感じると、どうしてもすぐに楽になるための特効薬を求めてしまいます。

ところが生活習慣病の多くを予防したり、根本的に解決したりするためには、対症療法として薬や健康食品に頼るのではなく、現代では常識で当たり前になっている「生活習慣」や「ライフスタイル」を見直すことが必要があるように思うのです。

しかし現代特有のライフスタイルを見直すといっても、健康に関して企業のサービスに頼ったり、産業資本が生み出す商品を購入したりしてしまうと、その分お金がかかってしまいますし、自分の健康を他の誰かに委ねることでどこかラクしてしまったりします。

一方、都市生活のライフスタイルが当たり前になっている場合、狩猟採集民のような食事や生活習慣をいきなり真似するのは現実的ではないですし、真似しようと思ったところで、その実態・実像を捉えることは簡単には出来ません💦

かくいう私自身、今の時代の文化やテクノロジーの発展を否定するつもりはありませんし、むしろありがたいものだと思っています。

というわけで生活習慣病予防のためにそれほどお金をかけずに手っ取り早く出来るのは、まずは食べることを意識し、食事の瞬間を味わうことで、不必要な食べ過ぎを防ぐことです。

そしてもし独り暮らしで健康が気になるならば、出来合いのインスタント食品をコンビニやスーパーで買ってくるのを控えて「自炊」を始めてみることも大切であるように思います。

なお、ダニエル・E・リーバーマンの『人体六〇〇万年史 科学が明かす進化・健康・疾病』においては、肥満だけではなく、腰痛や骨粗しょう症といった慢性病・疾患についても言及されていますが、いずれ悩まされることになるかもしれない腰痛や骨粗しょう症を予防するということに関しては、椅子やベッド、靴に心地良さや快適さを求めてしまう一方で、どうしても生活の中で適度に身体に負荷をかけることが必要になってくるように思います(言うまでもなく、そうしなければ弱い体になってしまいます)。

そして、『サピエンス異変』という本を取り上げた時にも述べましたが、適度に体に負荷をかける運動ということならば、動くことの基本である「ウォーキング」がやはり注目なのです。

身体のなかにはいくつかの適応がごちゃごちゃに詰め込まれていて、そのすべてにプラス面とマイナス面があり、いくつかは互いに衝突もするから、完璧で最適な単一のダイエットプログラムやフィットネスプログラムなんてものは存在しない。私たちの身体は、いわば妥協の集積なのである。

(ハヤカワ文庫 上 277頁)

今回は現代では常識となっているライフスタイルや生活習慣を見直すために、『人体六〇〇万年史 科学が明かす進化・健康・疾病』という本を取り上げてみました。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪