健康になるための食事術はそもそもあるのでしょうか?

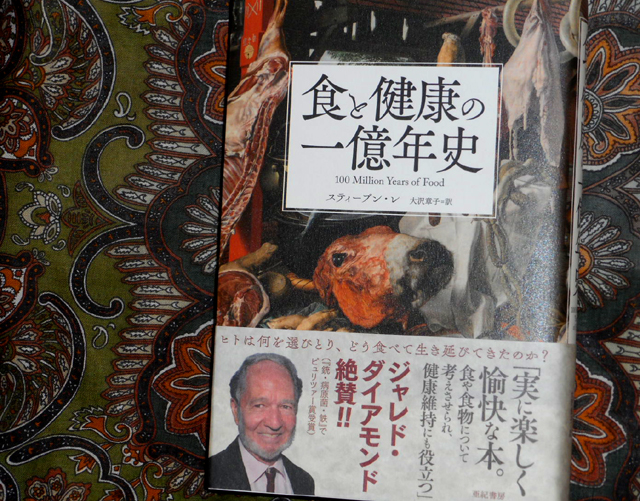

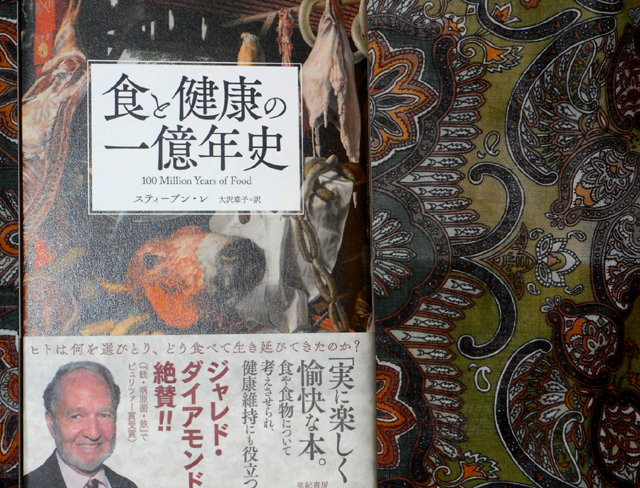

今回は『食と健康の一億年史』(スティーブン・レ 著 大沢章子 訳 亜紀書房)という本のご紹介です。

昆虫食の話題から始まる『食と健康の一億年史』は、狩猟採集時代から農耕へと至るまで、人類がどのような食物を口にしてきたかという歴史を詳しく紹介するものではありませんし、いわゆる「ハウツー本」のように、「からだ/健康のために良い」特定の食材を紹介しているわけでもありません。

しかし健康に不安があったり、何らかの疾患を抱えていたりすると、(昨今のコロナ禍においては特に)どうしてもからだに良い万能薬のような食べ物や栄養素があると思い、それを神様にすがるように求めてしまうことがあります。

かくいうわたし自身、ハチミツをはじめとして、総合的に考えて体に良いといえそうな食品を何種類か思い浮かべてしまうのですが、だからといって、どんな食べ物でも摂り過ぎてしまえば毒になってしまいますし、自分が生活する国や土地、年齢、過剰もしくは不足している栄養素、好き嫌いといったことも含めて、誰にとっても絶対的に体に良い食べ物というのは、そもそも無いのかもしれないと思うのです。

『食と健康の一億年史』の著者であるオタワ大学生物学科客員教授のスティーブン・レ氏は、

これまでの栄養学的研究の主な瑕疵は、進化理論がもたらす洞察を無視してきたことだ。人類の背後にある進化の歴史を理解せずに最適な食事法を決定しようとするのは、難しい論文をたったの一ページだけ読んで理解しようとするようなものだ。進化の理論だけが、栄養や健康も含めて、生物体の構成要素のすべてがどのようにつながり合っているかを理解する方法を提供してくれる。一方、たとえば人類の祖先はほとんど肉しか食べていなかった、というような、あまりにも単純すぎる進化論的解釈もまた、栄養と健康についての重要な洞察の機会を我々から奪ってしまう。

と本書のなかで述べています。

人類の進化の歴史を鑑みれば、マスメディアや産業が宣伝している流行りの~式ダイエットや、医者や栄養士が勧める食事術のようなものも、ある人にとっては健康やダイエットのために有効かもしれませんが、決して誰にとっても「正しい」とは言えないことが分かります。

では、いわゆる健康になるための食生活については、どう考えれば良いのでしょうか?

わたし自身は、狩猟採集時代の食事や自国の伝統食をヒントに、現代社会で当たり前になっている食生活/ライフスタイルを根本的に見直すことがまず必要になってくると考えるのですが、このことに関しては、著者のスティーブン・レ氏が、

「保守的なアーミッシュのライフスタイルを極端すぎると感じるなら、ほんの百年前にこれが北米で暮らす大多数の人々の暮らしだったことを思い出すといい。」

としつつ、

遺伝子的に見れば、アーミッシュの暮らしぶりは、適応的に進化してきたわたしたちの遺伝子に調和した、とても馴染みのある生き方だ。机の前や車内に座りっぱなしで、その場限りの知人や見知らぬ誰かとさかんにやり取りしていても、確固とした心の拠り所をもたず、日光やありふれた寄生虫から遮断されている大半の現代人の生活様式は、遺伝子を混乱させ、肥満や糖尿病、抑うつ、アレルギー疾患などの増加に拍車をかけている。人類の将来の健康は、ほんの百年前に我々の暮らしに起きた変化に気づき、健康を回復するための行動を起こせるかどうかにかかっている。

と述べていることは印象的です。

そして、「おわりに 食べ方と生き方のルール」において、「いくつかの普遍的な真理」として、以下を紹介しています。

1.よく歩く

2.アルコールは適量を

3.若いときは肉と乳製品は控えめに

4.伝統食を(祖先が食べていたものを)食べる

5.持続可能なやり方で食べる

6.自分の肌タイプが必要とするだけの日光を浴びる

7.安全な菌や寄生虫に感染する

8.料理は低温で

9.忘れないで : 流行りのダイエットは効果がない

このあたりのことについて詳しく知りたい方は本書を実際に手に取ってみていただきたいと思うのですが、

応急的な食事法が存在しない理由は二つある。①人の身体はさまざまな種類の食べ物を食べることによって成長するようにできている。時の試練を経た伝統食がまさにそれだ。②慢性病のおもな原因は身体的な生活様式の崩壊で、とくに運動不足が問題だ。だから運動不足を補おうとして食事法を変えても望む結果が得られることはほとんどない。最後に一言。適切な食べ物を食べ、よく歩き、あとのことはすべて自分の身体にまかせておけばいい。

と「応急的な食事法が存在しない理由」について著者が最後に書いていることは、食と健康について私がぼんやりと考えていたことを代弁してくれているような気がしました。

『食と健康の一億年史』 目次

昆虫を食べないなんて

ドリアンが落ちる季節

肉は性欲を高める

魚は健康にいいけれど

でんぷんの帝国

万能薬―水・アルコール・乳製品

盗人の真実―感染症・寄生虫

二度目の沖縄戦

食物の未来

今回は普段の食事と健康について考えるために、『食と健康の一億年史』(スティーブン・レ 著 大沢章子 訳 亜紀書房)という本のご紹介いたしました。

ここまで読んでくださり、ありがとうございます(^^♪