contents

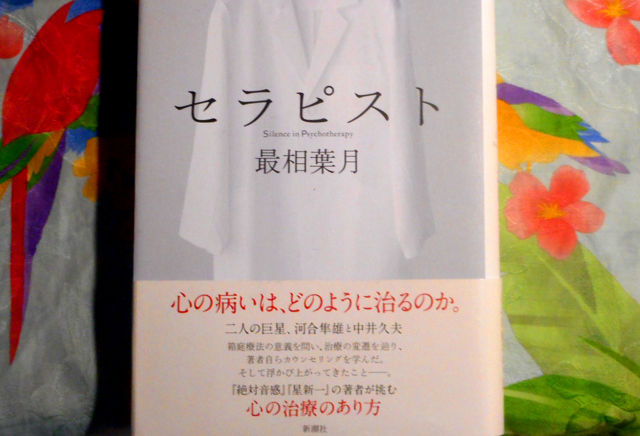

今回は『セラピスト』(最相葉月 著 新潮社)という本を心の健康と安らかさを考えるために取り上げたいと思います。

『絶対音感』や『星新一』などの著作があり、ノンフィクションライターとして有名な最相葉月さんの『セラピスト』(新潮社)は、一般人の目線から「心の治療のあり方」や心の医療の現場を探っているルポタージュで大変興味深い内容です。

本書では主に心理学者の河合隼雄が提唱した箱庭療法と精神科医の中井久夫の絵画療法について紹介されていますが、箱庭療法と絵画療法のこと以外にも、人の話を丁寧に聞くいわゆる「カウンセリング」が、戦後アメリカから日本に導入される経緯などについても詳述されています。

また、この『セラピスト』を読むと、著者の綿密な取材力によって精神科医と臨床心理士、心理カウンセラーといった心の領域を扱う職種の違いについてもはっきりと分かってきます。

そのため、普段から精神医療のあり方に関心がある方や、心の病や悩みに対しての箱庭療法・絵画療法の実践に興味がある方、いつかカウンセラーやセラピスト、臨床心理士など、心の領域を扱う職業に就きたいと思っている方は、一度読んでおいても損はない一冊です。

さらに、取材のなかで著者の最相葉月さんは、何に悩んでいるか分からない、「主体性」が希薄な学生が増えているという話を心の専門家たちから聞き(「第8章 悩めない病」)、

自分が何を思っているのかよくわからない。何を感じているのかもわからない。ただただ、苦しい、つらい、死にたい、という。あるカウンセラーは、悩みや葛藤をきっかけに内面に奥深く入っていくカウンセリングがむずかしくなったといった。また、ある精神科医は、しっかりした自我のあることを前提とした従来の心理療法のシステムが立ち行かなくなりつつあるといった。

(最相葉月『セラピスト』 p290)

主体とは人格の中心に固定されたものとしてあるのではなく、周辺からやってくるもの、あるいはカウンセラーとの接点に立ち現れるもの。広い概念で主体を捉えるというのは、そういうことではないか。だとすれば、箱庭療法や絵画療法にも現代のクライエントを支える可能性がまだ残されているかもしれない。

(同 p302)

と書いていますが、このようなくだりを読むと、インターネットやSNSの登場など、時代の変化に応じて、心の治療のあり方も変わっていく必要があるのだということを痛感させられます。

心の悩みや不調を解決するためのアプローチに関しては、認知行動療法やマインドフルネス、ヨガやダンス、色彩などを利用した各種セラピーなど様々な方法があり、どのようなやり方が功を奏するかは、人それぞれ違ってくるように思いますが、私自身はこの『セラピスト』を読んで、いつの時代でも、抑うつ症状など、つらい思いをしているその人自身の「心」が、少しでも安らかな気持ちを取り戻すために求めているのは、<時間>であるように思いました。

このように述べる理由は、精神科医の中井久夫氏に取材して実際に絵画療法を受けた記録が、著者の緻密(ちみつ)な描写力と観察眼によって、本書に「逐語録」として掲載されており、この逐語録を読むと、中井久夫医師のひとを見守る温かいまなざしとやさしい人となりが、活字を追っている自分がまるでその場にいるかのように伝わってくるのですが、逐語録の終わりに書かれた、著者による以下の一節が、非常に印象的だったからです。

「それは、いまだかつて経験したことのない内容の濃い時間であるように感じられた。これが、因果から放たれた対話の力というものなのだろうか。日々の暮らしの中にこんな時間が少しでもあれば、人はもっと穏やかに、安らかに、生きられるかもしれないと思った。」(p272)

心が安らぎを得るために必要な時間とは?

私自身が大切だと思う<時間>とは、しゃべることに関しても「はやくはやく要点を」とせかすような、速さと早さばかりを求める効率主義の社会のそれとは正反対のものであり、時間の経過を気にせずに自分のペースで話したいことを話すことができ、その話を耳を傾けてじっくりと聴いてくれる相手がいるような場所に流れている、ゆっくりとした<時>のことなのです。

そして、そのような<時>が流れる「場」を現代社会に求めるのは難しいとしても、自分自身の話に対して静かに耳を傾けて聴いてくれる人がいて、時間に追われることも、恐怖や不安を感じることもない、心から安心できると思える場所が、いつも現実社会のどこかに存在し続けていることを、私は願っています。

ちなみに当ブログでは過度の心理的・精神的ストレスや、働き過ぎ・過労による「うつ」の症状を少しでも良くするために、食事・運動・瞑想といったアプローチを勧めてはいますが、それだけではなく、信頼できるカウンセラーや臨床心理士に自分の話をじっくりと聴いてもらって、安心感を得ることも、心の不調を治していくために必要だと考えるのです。