contents

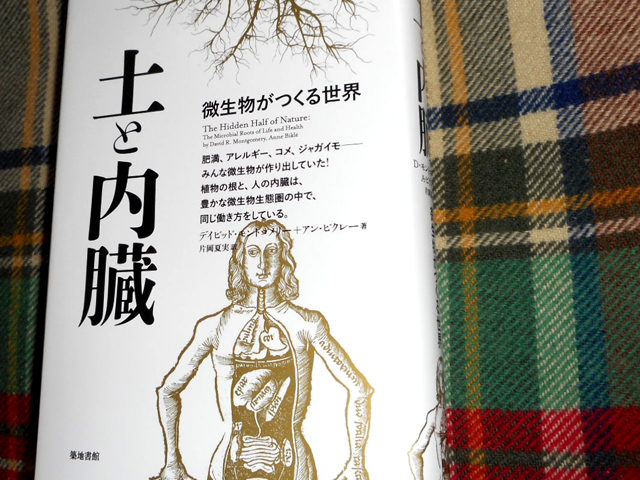

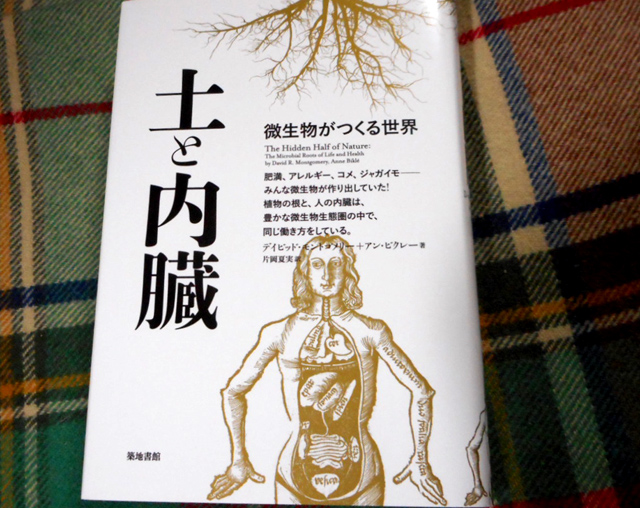

今回は、『土と内臓 微生物がつくる世界』(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー 著 片岡夏実 訳 築地書館)という本を、令和の時代の健康と幸福を考えるために書評として取り上げたいと思います。

当ブログでは『見えない巨人―微生物』や『あなたの体は9割が細菌 微生物の生態系が崩れはじめた』、『抗生物質と人間』など、微生物やマイクロバイオームに関わる本を何度か取り上げてきましたが、2016年に築地書館から出版され、新聞の書評欄でも取り上げられて話題になった『土と内臓 微生物がつくる世界』は、腸や腸内細菌、さらには農業や自然環境についてより深く考えるための書籍としておすすめです。

このように述べるのは、『土と内臓 微生物がつくる世界』は、私たちの健康を考えるうえで、腸や腸内細菌のことだけではなく、土壌のなかに生息する微生物の宇宙にまで視野を広げている一冊だからです。

また、腸内細菌フローラのバランスを整えたり、腸内環境を改善したりするために効果的であるとされるプロバイオティクスやプレバイオティクス、食物繊維や短鎖脂肪酸(本文中では単鎖脂肪酸)の有益性についても詳しく書かれていることは注目に値します。

ヒトのからだの腸内環境と土壌は、根本的につながっている。

さらに、私たちの体内に生息する微生物(マイクロバイオーム)と健康や免疫との関わりだけではなく、レーウェンフックやコッホ、パスツール、リン・マーギュリスといった、微生物の存在とゆかりがある歴史上の人物についても、細かいエピソードと共に紹介されているので、微生物に関する基礎知識と微生物研究の歴史も知ることができる充実した内容になっています。

しかし本書は、『土と内臓』という邦題が示すように、一読して伝わって来るのは、私たちヒトのからだのうちにある腸内環境と、そとの土壌の環境は、根本的につながっているということです。

そして腸とは植物にとっての根っこであり、その根っこに栄養を送るために、微生物の存在は欠かせないのです。

ヒトマイクロバイオームが私たちの免疫機能に欠かせないように、植物の根の内部やまわりに棲む微生物は、植物の防御機構のために欠かせないものだ。人間は植物と同じ生物学的防御戦略に組み込まれている。いずれも特殊化した領域――植物なら根圏、人間なら大腸――に、微生物を呼びよせる栄養を用意する。これらの部位は、微生物が植物や人間と栄養を交感し協力関係を結ぶ市場として機能する。

(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー『土と内臓 微生物がつくる世界』 片岡夏実 訳 p309)

デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー『土と内臓 微生物がつくる世界』 片岡夏実 訳 目次

庭から見えた、生命の車輪を回す小宇宙/高層大気から胃の中までーどこにでもいる微生物/生命の探究ー生物のほとんどは微生物/協力しあう微生物ーなぜ「種」という概念が疑わしくなるのか/土との戦争/地下の協力者の複雑なはたらき/ヒトの大腸ー微生物と免疫系の中心地/体内の自然/見えない敵ー細菌、ウイルス、原生生物と伝染病/反目する救世主ーコッホとパスツール/大腸の微生物相を変える実験/体内の庭/ヒトの消化管をひっくり返すと植物の根と同じ働き/土壌の健康と人間の健康ーおわりにかえて

土壌を育むように腸内環境を育てることが、健康維持のためには必要。

しかし、本書『土と内臓』を読んで考えさせられるのは、現代の農業においては、微生物の存在が植物の成長のために必要不可欠であるにも関わらず、微生物の働きに気づかず、農薬や化学肥料に頼ることで微生物を追い払うことが当たり前になっている点です。

土壌の炭素の量は微生物の数に大きく左右される。植物は炭素を、炭水化物の豊富な滲出液の形で根圏に流し込み、ほとんど尽きることのない食欲を持つ有益微生物に餌を与える。微生物にとっては、まるで誰かが作物を育てて収穫し料理を作って運ぶところまで、すっかりお膳立てをしてくれるようなものだ。それは植物には、いともたやすいことだ。何しろ大気から直接炭素を取り入れて、光合成で炭水化物を一から作れるのだから。地下経済のために紙幣を印刷するようなものだ。

(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー『土と内臓 微生物がつくる世界』 片岡夏実 訳 p120)

土壌を生物学的システムと考えれば、少数の植物病原菌に「対処」する農芸科学的手法が、現代農業を悩ませている問題の根っこにある理由を把握しやすい。広範囲に効く殺生物剤がよいものも悪いものも一緒に殺してしまうと、真っ先に復活するのは悪者や雑草のようにはびこる種だ。この根本的な欠陥によって、農薬を基盤とした農業は中毒性をもたされている――使えば使うほど必要になるのだ。販売店や中間業者にとって、これは商売としてうまみのあるものだが、客にとっては長い目で見て逆効果だ。そして農業の場合、私たち全員に影響が及ぶのだ。

(『土と内臓 微生物がつくる世界』 p132)

平行宇宙のように腸内環境と土壌を重ね合わせてみる見方がこれから大切。

ちなみに『土と内臓 微生物がつくる世界』は、デイビッド・モンゴメリー氏の妻であるアン・ビクレー氏の庭造りのエピソードから始まるのですが、最終章の「土壌の健康と人間の健康――おわりにかえて」では、以下のように書かれているのは印象的です。

微生物が土壌の健康と人間の健康の両方に果たす、きわめて重要な役割の類似が明らかになった今、私たちの世界を見る目は変わらずにはいられない。足元にある隠された自然の半分を見ることは依然できないが、それが日々庭で目にする生命と美の根本であることを、私たちは知った。そして私たち一人ひとりは数十兆の仲間たちの一員であることを知り、自分自身への見方も変わっている。

(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー『土と内臓 微生物がつくる世界』 片岡夏実 訳 p313)

堆肥や木材チップやマルチが土壌生物を育てるのと同じように、食べ物は腸の共生生物を育てる。生きている土は地上に影響を及ぼして、庭や畑の健康と回復力を支えるが、人間の内なる土はもう一つの庭、すなわち私たちの身体を支える。有益な微生物を育てれば、それは病原性の微生物を避け、免疫系が自分に牙をむくことなく正しくはたらくようにしてくれる。

(同 p315)

ところで近年、100種類100兆個以上の微生物の集まりは、お花畑になぞらえて「腸内フローラ」と呼ばれ、ダイエットや健康維持だけではなく、生活習慣病の予防や、大腸がん、アレルギー、アトピー、うつ、自己免疫疾患などの病気の改善のために脚光を浴びるようになりましたが、私たちの体内の腸を健康にし、様々な現代病を本当の意味で防いでいくためには、平行宇宙のように、腸内環境と土壌を重ね合わせてみるという見方が、これから必要になってくるのかもしれません。

人間とは古いつき合いの微生物と協力するということは、長期的な思考によって短期的な行動を左右するということだ――これは理屈では簡単だが、実行は相当厄介なことがある。信念を手放すのは難しい。それが親、広告代理店、社会全体によって強化されたものである場合は特にそうだ。小さいころから私たちは、泥の中で遊んではいけないとか、五秒ルールを守りなさいとか言われている。ほとんど何を買いに行っても、細菌論がわれわれの世界にすっかり浸透していることがすぐにわかる。私たちは、手や身体を抗菌製品で覆い、世界をありとあらゆる消毒剤で清潔にすることを勧められる。抗菌剤はプラスチック製品、靴の裏地、衣類、おもちゃ、テレビのリモコン、キーボード、車のハンドル、何にでも練り込まれている。合理的な衛生管理までやめてしまえというつもりはない。何といってもセンメルワイス医師が大昔に、手洗いの正しさを証明しているのだから。

(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー『土と内臓 微生物がつくる世界』 片岡夏実 訳 p319)

以上今回の記事では、『土と内臓 微生物がつくる世界』(デイビッド・モンゴメリー+アン・ビクレー 著 片岡夏実 訳 築地書館)という1冊を、腸や腸内細菌についてより深く考えるために書評として取り上げてみました。

なお、著者のデイビッド・モンゴメリー氏には、同じく築地書館から出ている、『土の文明史』や『土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話』などの著作もあり、これからの健康や文明社会を考えるためにこれら2冊も注目です。

また、本書『土と内臓』を読んだことをきっかけにして、腸と心の健康のために、自分なりに発酵生活を始めてみるのも面白いと思います。