contents

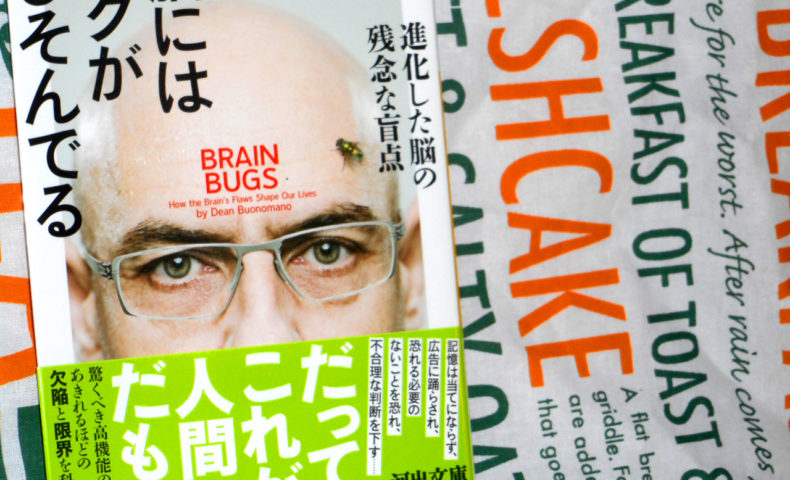

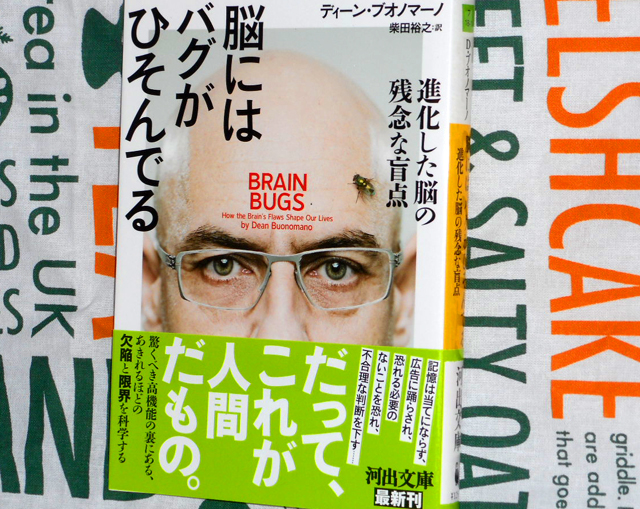

脳は完ぺきではなく、バグがひそんでいるということについてご存知でしょうか?

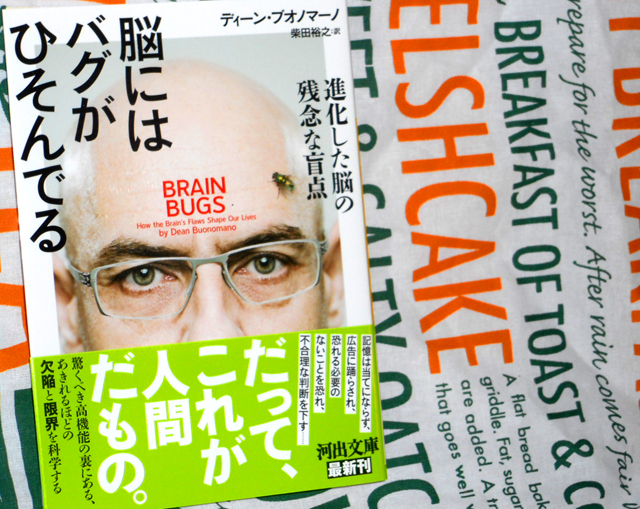

今回は、「脳」についてよりよく知るために、『脳にはバグがひそんでる 進化した脳の残念な盲点』(ディーン・ブオノマーノ 著 柴田裕之 訳 河出文庫)という一冊をご紹介いたします。

カリフォルニア大学ロサンジェルス校(UCLA)神経生物学部・心理学部教授である著者のディーン・ブオノマーノ氏は、まず、「はじめに 脳は今日もバグってる」において、「脳」について以下のように述べています。

脳は感覚器官を通して外界からデータを獲得し、それを分析・貯蔵・処理し、私たちの生存と繁殖の機会を最適化する出力(つまり動作や行動)を生み出すように設計されている。だが、ほかのどんな計算装置とも同じで、脳にもバグがつきものだ。

ここでは科学的厳密さよりも便宜を優先するために、コンピューター用語から「バグ」という言葉を借りて、人間のあらゆる限界、欠点、弱点、バイアスを指すことにする。コンピューター・バグがあると、画面のグラフィックスの目障りな不具合からコンピューターのフリーズや深刻な故障まで、さまざまな問題が起こる。ときには致命的な結果にもつながる。(中略)脳のバグの影響もさまざまで、単純な錯覚から、歯がゆい物忘れ、不合理な判断まで、笑って済ませられるものもあれば、致命的なものもある。

(『脳にはバグがひそんでる 進化した脳の残念な盲点』 ディーン・ブオノマーノ 著 柴田裕之 訳 河出文庫 13頁)

また「第1章 ニューロンがもつれる」では、以下のように述べています。

人間の脳は、まわりの世界の事実について知識を互いに結びつけて貯蔵する。つまり、一つの事柄がほかのさまざまな事柄と関連づけて貯蔵され、その事柄の意味は、それが結びついているほかの事柄から引き出される。ある意味で、この関係構造はワールドワイドウェブに反映されている。多くの複雑なシステムと同じで、ワールドワイドウェブも多数の連結点(ウェブページあるいはウェブサイト)のネットワークと考えることができ、そこでは各ノードがほかの複数のノードと何らかの形で相互作用(リンク)している。どのノードどうしがリンクしているかは、けっしてランダムに決まるわけではない。サッカーについてのウェブページはたいてい、世界中のチーム、最近の得点、ほかのスポーツなどの関連サイトとリンクしていて、折り紙や水栽培についてのページとリンクしていることはまずないだろう。

(同 41頁)

ちなみにこの『脳にはバグがひそんでる 進化した脳の残念な盲点』の目次は、

はじめに 脳は今日もバグってる

第1章 ニューロンがもつれる

第2章 記憶のアップデートについていけない

第3章 場合によってはクラッシュする

第4章 時間感覚が歪む

第5章 必要以上に恐れる

第6章 無意識に不合理な判断をする

第7章 広告にすっかりだまされる

第8章 超自然的なものを信じる

第9章 脳をデバッグするということ

となっているのですが、「第6章 無意識に不合理な判断をする」「第7章 広告にすっかりだまされる」などは、心の働きの偏りである「認知バイアス」や、最近よく話題になっている「アンコンシャスバイアス」といったことを考えるうえで非常に興味深いのです。

特に第9章の「脳をデバッグするということ」においては、

投票所、裁判所、職場、ショッピング、個人的な生活など、どんな場面でも私たちの弱点や誤った判断は重大な結果をもたらしかねない。脳のバグがこれほどさまざまな状況でこれほど確実に現れる理由をたった一つの答えで説明することなど、とうてい望めない。

としながらも、(脳のバグの)「際立った原因が二つある」として、以下のようにまとめています。

一つは、神経系のオペレーティング・システム、つまり脳の構築の仕方を定めた太古の遺伝的青写真だ。この青写真のおかげで私たちの誰もが、呼吸や体と脳の間の情報の流れの制御といった基礎レベルの課題をこなす脳幹を持っている。そしてまたこの青写真は、ニューロンとシナプスが従う規則を確立し、環境が素質の形を整えるのを制御する。神経系のオペレーティング・システムには、私たちがどう行動するべきかに対するバイアスが組み込まれている。

(同 327頁)

脳の二つ目の原因は、脳の計算ユニットとその土台を構成している構造の性質だ。ニューロンは何をおいてもネットワーク化のために設計されている。コンピューターは0と1を組み合わせることによって記憶を貯蔵し、私たちの遺伝情報はA、G、T、C、の組み合わせで貯蔵されている。だが脳は、情報をニューロンどうしのつながりのパターンで貯蔵する。この貯蔵法を実行するためには、経験によってニューロンどうしのつながりのパターンが形作られること、つまりいっしょに活性化したニューロンが互いに結びつけられることが欠かせない。これを可能にしているのがシナプス可塑性であり、また、シナプス前ニューロンとシナプス後ニューロンが同期しているかどうかをシナプスが知ることができるようにする賢いNMDA受容体だ。

(同 328‐329頁)

「バグがひそんでる」以上、大切なのは脳には欠陥があることを受け入れ、そのうえで判断すること。

なお、「文庫版のための訳者あとがき」において翻訳者の柴田裕之氏は、

脳は(今のところ)簡単にアップグレードできないし、進化には途方もない歳月がかかるから、本書で取り上げられている数々の「バグ」はすぐには解消しそうにない。テクノロジーの発達に伴って、私たちはむしろ、そのバグにつけ込まれたり、煽られたりしやすくなっているのではないか。たとえば、ソーシャルメディアを介したフェイクニュースや誹謗中傷の氾濫、ポピュリズムの台頭、さらには特殊詐欺の横行などを目にすると、そう思われてならない。

と述べています。

- 「この手術は49%の確率で失敗しますが、51%の確率で成功します」

- 「この手術は51%の確率で成功しますが、49%の確率で失敗します」

このふたつは同じことを言っているのですが、もし自分の命を預けるとしたら、

「この手術は49%の確率で失敗しますが、51%の確率で成功します」

と言う医者のほうに賭けてみたくなります。

また選挙やショッピング、進学や就職など、大事な選択をしなければならない時、勝手な思い込みによる間違った判断や偏見、過去の経験からくる予測、目の前の報酬などによって、わたしたちは時に大きな失敗をやらかしてしまいます。

しかし、心の働きの偏りである認知バイアスからは簡単には逃れられず、末永く付き合っていかなければならないとしても、とりあえず本書に書かれているような、脳の特性を熟知しておくことは、(政治家の言説やマーケティングの世界において簡単に騙されないためにも)必要であるように思います。

脳は決して完璧な構築物ではなく、(「ダイヤモンド」と「永遠の輝き」を安易に結びつけるといった)「バグがひそんでる」以上、大切なのは、脳には欠陥があることを受け入れ、そのことをきちんと理解したうえで判断することなのではないでしょうか?

寿命が短く、突然の病気や、食物の有無、天候に生存が左右されていた世界では、長期的な計画を立てるのに伴うややこしい問題に対処する利点はほとんどなかったかもしれない。だが、現代の世界ではその逆が言える。人間にとっての最大の脅威は、長期的な思考の欠如から起こることが多い。それにもかかわらず、現在思考バイアスを進化によって受け継いだ結果、私たちは先々のことを考えずに判断を下しがちで、その影響は自分の健康と金銭にかかわる判断だけでなく、投票にまで及ぶ。なにしろ、有権者の近視眼的思考につけ込んで短期的「解決策」を公約に掲げ、実際に問題を解決しようとしない候補者が選ばれがちなのだから。子供から大人へとまともに成長するために必要な要素はまさに、先を見据えた戦略を考え、選ぶこと、いわば、おまけのマシュマロを待つことの習得だ。だがたいがい、それは大人になってからでも訓練と教育によって伸ばせる技能であり、それを最も確実に習得するには、短期間に欲望を満たそうとする激しい衝動が、理性的だとされる私たちの判断にどれほど影響するかを意識的に自覚するにかぎる。

(『脳にはバグがひそんでる 進化した脳の残念な盲点』 ディーン・ブオノマーノ 著 柴田裕之 訳 河出文庫 174‐175頁)

私たちの意識的な熟慮システムは、何千年もかけて自らを類のない段階にまで引き上げた。その段階では、脳は自らの働きを自己陶酔的に見詰めることが可能になったのだ。この内なる旅が進むにつれ、私たちは多くの欠陥の原因を明らかにし続けるだろう。だが、遅刻癖を埋め合わせるために腕時計を五分進めておく人のように、脳のバグを認識してその組み合わせをすることを自らに教え込むために、私たちは神経科学や心理学の知識を使わなければならない。その過程は、自分にとって最も重要な器官の長所と短所を子供たちに教えることによって間違いなく加速できるだろう。誰もが脳の欠点を抱えていることや、私たちの住む世界がますます複雑で生態学的に不自然になってきていることを考えると、脳のバグを受け入れることは、私たち自身の生活と遠くや近くの仲間の生活を発展させ続けるためには避けて通れないステップとなるだろう。

(同 340‐341頁)

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪

『マインドフルネス実践でいつもの「脳」が変わる生き方 もっと「今・ここ」を生きるための瞑想入門』

Amazon Kindle で販売中です😊