contents

今回は、ビタミンB群の役割や効果・効能についてです。

一般的にビタミンB群には、以下のような効果・効能があるとされています。

- 皮膚や粘膜の健康を維持する効果

- 代謝を良くする働き

- 免疫機能を正常に維持する効果

- 疲労回復効果

- 神経機能を正常に維持する働き

- 神経伝達物質の生成

ビタミンBの種類にはビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンがあります。

そのビタミンB群には、疲労を回復したり、神経機能を正常に保ったりすることや、成長の促進、生活習慣病の予防・改善などの効果があります。

さらに、糖尿病の予防や粘膜や皮膚の健康維持といった働きもあります。

それに加えて、ビタミンB群の重要な役割は酵素の補酵素になることです。酵素は糖質、脂質、たんぱく質の三大栄養素を消化し、代謝反応にも大きく関わっています。

そのため、ビタミンB群はエネルギー代謝を助けるなど、新陳代謝の過程で重要な働きをしています。

そのビタミンB群は、体内では「補酵素型」として存在するようになります。

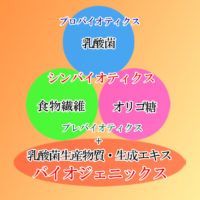

またビタミンB群の多くは、腸内細菌によって作られるため、乳酸菌や食物繊維、オリゴ糖などを利用しながら、腸内細菌のバランスを整えることも、ビタミンB群の補充に役立ちます。

ビタミンB群の主な効果・効能

ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える役目があり、不足すると疲労が溜まりやすくなると言われています。主に豚肉やレバーなどに多く含まれています。

ビタミンB2は、糖質や脂質、タンパク質からのエネルギーの生成に広く関わってる栄養素です。そのため、活発に活動する人ほど、ビタミンB2が必要になります。

また、皮膚や粘膜の健康維持を助けるはたらきもあるため、不足すると口内炎や舌炎などができやすくなると言われています。ビタミンB2はレバーや卵、納豆などに多く含まれます。

ビタミンB6は、たんばく質の代謝を促進するために欠かせないビタミンとされています。たんぱく質を分解してアミノ酸にする酵素と、アミノ酸を別のアミノ酸に組み替える酵素の補酵素として、その働きを助けます。

また、皮膚や粘膜をはじめとする多くの体組織や酸素を運搬するヘモグロビン、病原菌と闘う抗体や神経伝達物質もたんぱく質から作られています。

そのため、ビタミンB6が不足してしまうと、アミノ酸の代謝が滞るため、たんぱく質の働きに悪影響が出てしまいます。

さらにビタミンB6は、免疫機構で主要な役割をもっている免疫グロブリン(抗体)の生成に関わっているため、免疫機能を正常に維持するために欠かせない栄養素だとされています。

したがってビタミンB6にはアレルギー症状を緩和する効果があると言われています。

ビタミンB12にも免疫を正常にする働きがあります。もともと悪性貧血を防ぐビタミンとして知られており、葉酸と共に赤血球の生成を促進します。

赤血球を作る脊髄や 胃腸の粘膜など細胞分裂の活発な組織で活躍するため、欠乏した場合、赤血球の成熟に異常をきたす悪性貧血や、消化器官にも障害を起こしてしまいます。

また、ビタミンB12にはホモシステインの血中濃度を下げる働きがあります。ホモシステイン濃度が上がると動脈硬化や心臓病のリスクが高まるとされていますが、葉酸とB12を一緒に摂取すると低減効果が高まることがわかっています。

☆葉酸

葉酸は消化器官の粘膜、赤血球の製造などで必要になります。

また、血管内の血液凝固因子や血管内皮細胞に影響を与えるホモシステ イン濃度を低下させるので、動脈硬化や動脈血栓の防止に重要な役割を果たします。主にレバーのほか、ほうれん草やブロッコリーに多く含まれています。

ナイアシンは主に補酵素として働き、特に細胞内のミトコンドリアで糖質、たんぱく質、脂質からエネルギーをつくり出すプロセスにおいて重要な役割を担っています。

また老化や疾病の原因になる活性酸素を除去する酵素を助ける働きもあります。

パントテン酸はコレステロール、ホルモン、免疫抗体などの合成に関与し、皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きをしています。

また免疫力を高める働きや自律神経の働きを高める作用もあります。

☆ビオチン

ビオチンはDNA(核酸)の合成による細胞の活性化や血糖値の維持など、様々な生理作用に重要な役割を果たしています。

またアトピー性皮膚炎の原因となる化学物質ヒスタミンのもとになる、ヒスチジンを体外に排出する作用もあり、皮膚炎に対する効用が期待されています。

ちなみにビタミンB群はサプリメントなどから摂る場合、特定のものを偏って摂るのではなく、バランスよく摂ったほうが相乗効果を発揮するとされています。

以上が、ビタミンB群の役割・効果効能についてです。