contents

見たいものだけを見ることは果たして最良の選択なのでしょうか?

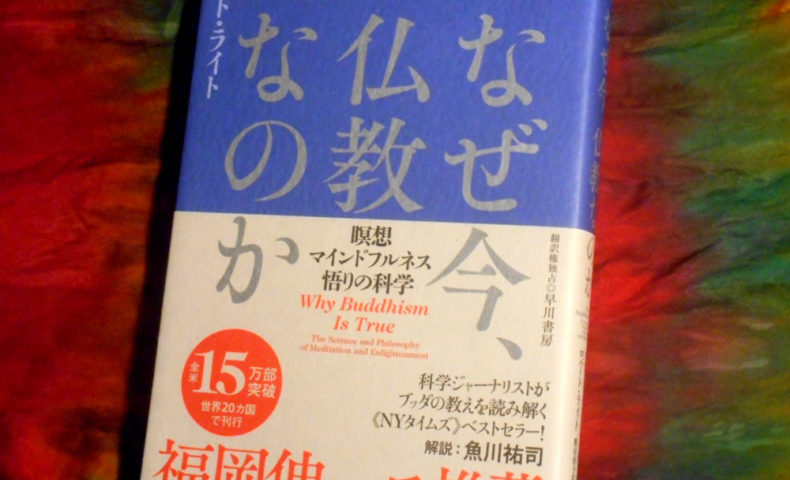

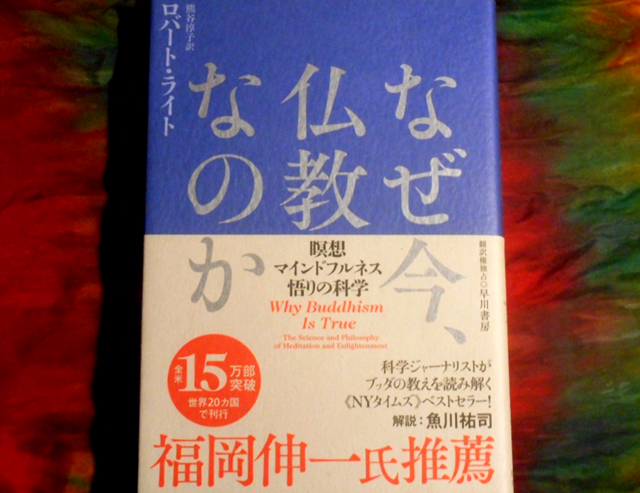

今回は、前回に引き続き、『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』(ロバート・ライト 著 熊谷 淳子 訳 早川書房)を取り上げていきたいと思います。

前回の記事では、『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』の著者のロバート・ライト氏が、「自然選択」による妄想のレベルの要約として、以下の三つを挙げていることをご紹介しました。

「1.感覚は、「自然な」環境であっても現実を正確に描写するように設計されていない。」

「2.私たちが「自然な」環境に暮らしていないせいで、感覚は現実への案内役としてさらに信頼できないものになっている。」

「3.すべての根底にあるのは幸せの妄想だ。」

もし、そこに幸福があると思って求め続けてきたものが、実は一時的な快楽しかもたらさない、「錯覚」による「妄想」かもしれません。

しかし「脳はなにより、私たちに妄想を見せるように設計されている」としても、脳による「錯覚」や「妄想」があるからこそ、便利で快適ないまの文明社会が生み出されたともいえます。

そのため、この記事で、ただ単純に脳による「錯覚」や「妄想」が悪いことだと言いたいのではありません。

ですが、本来「A」は「A」でしかないはずなのに、「A」=「B」や「A」=「C」であることが当たり前になり、そのことにいつまでも気づくことがなかったとしたら、どうでしょうか?

たとえば、同じ人間であるはずなのに、立場の違いによって、よく知らない相手を「敵」や「味方」と見なしたり、「上」や「下」とランク付けしたりしてしまう場合は、「錯覚」や「妄想」のデメリットだとも言えるのではないでしょうか?

また普段の習慣として行っていることが、自分自身の感覚に従う最良なことだと思っていたとしても、自分の主観やこだわりから一歩距離を置いてみれば、もしかしたら最良な選択だといえなくなる場合もあるのかもしれません。

見たいものだけを見ることは果たして最良か?

つまり、自分の感覚に従い、時に衝動的に行動したり、自分が見たいものだけを見たりする、自分の好きなものだけを選んだりすることが、本当に最良もしくは最善であるかどうかは分からないということです。

ロバート・ライト氏は、『なぜ今、仏教なのか』のなかで、

マインドフルネス瞑想のよい点は、自分の感覚に無批判に反射的に従うのではなく、感覚を注意深く明晰に経験することで、喜びなり楽しみなり愛なり、自分が従いたい感覚を選べることだ。感覚とのこのような選択的なかかわり方、つまり感覚のいいなりにならないかかわり方には、私たちがものや人に見いだす本性を形づくっている感覚とのかかわり方も原理上は含まれる。

(『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』 ロバート・ライト 著 熊谷 淳子 訳 早川書房 p235)

と述べていますが、マインドフルネス瞑想の実践がなぜ現代において重要になってくるのかといえば、氏が言うように、

「自分の感覚に無批判に反射的に従うのではなく、感覚を注意深く明晰に経験することで、喜びなり楽しみなり愛なり、自分が従いたい感覚を選べる」

ようになるからなのです。

たとえば、頭がかゆいと感じたら、すぐにちょっとだけ掻いてしまうことはさほど問題ではないかもしれません。

けれども、配偶者や恋人の心ない一言に反応してしまい、カッとなってひどい喧嘩を始めてしまったり、自分が気に入らない発言をしたタレントがテレビの映像に映ったらすぐに知人にそのタレントの悪口を言ってしまうなど、特定の入力に対して決まった反応の仕方をしてしまう場合は多いと思われます。

マインドフルネス瞑想で特定の入力に対して決まった反応をしないようにする。

ところが、マインドフルネス瞑想(ヴィッパサナー瞑想)を実践することによって、感覚に対してただ決まりきった反応をしてしまうことから、少しは抜け出せるようになるのです。

まわりのものごとーー光景、音、におい、人、ニュース、映像ーーがあなたの神経を逆なでし、あなたの感覚を作動させ、どんなにさりげないとしても一連の思考や反応を始動させ、それがときに不運な形であなたの行動を決定する。あなたがその現状に注意を払いはじめないかぎり、まわりのものごとはそれをやめない。

(『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』 ロバート・ライト 著 熊谷 淳子 訳 早川書房 p266~277)

人の脳は、飛びこんでくる入力にかなり反射的に反応するよう自然選択によって設計された機械だ。感覚器官からの入力に支配されるよう設計されているといってもいい。支配のかなめとなるのは入力に反応して生じる快や不快の感覚だ。もしタンハーを介してこの感覚に対応するなら、つまり快の感覚に対して反射的に渇望が生じるにまかせ、不快の感覚に対しては反射的に忌避が生じるにまかせるなら、まわりの世界に支配されつづけることになる。

しかし感覚にただ反応するのではなく、感覚をマインドフルに観察すれば、ある程度その支配から抜けだせる。普段私たちの行動を勝手に方向づけている原因に抵抗することができ、「無為」すなわち「条件づけによらないもの」に近づくことができる。

(『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』 ロバート・ライト 著 熊谷 淳子 訳 早川書房 p267)

ちなみに引用文のなかにある「タンハー」とは「渇愛」と訳されていますが、「渇き、欲望、願望」を意味するともされています。

要するに、ここで著者が述べようとしていることは、分かりやすくいえば、「感覚をマインドフルに観察」することで、「快」であれ「不快」であれ、特定の入力に対して決まった反応をしないようにするということなのだと思われます。

このことがすなわち、

「普段私たちの行動を勝手に方向づけている原因に抵抗することができ、「無為」すなわち「条件づけによらないもの」に近づくことができる」

ということなのです。

もしくは先程引用したように、マインドフルネス瞑想によって、「自分の感覚に無批判に反射的に従うのではなく、感覚を注意深く明晰に経験することで、喜びなり楽しみなり愛なり、自分が従いたい感覚を選べる」ということなのです。

以上今回の記事では、『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』を取り上げ、感覚をマインドフルに観察することは反応しない練習であるということについて述べてみました。

次回は、悟りを目指さなくても、なぜ今、仏教が必要なのかということについてです。