contents

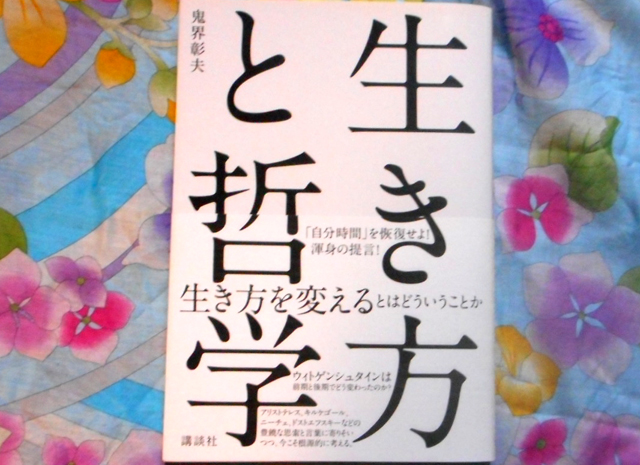

今回は前回に引き続き、『生き方と哲学』(鬼界彰夫 著 講談社)を、令和の時代の幸福を考えるために、ご紹介していきたいと思います。

前回の記事では鬼界彰夫氏の『生き方と哲学』を取り上げ、生きづらさを抱えている時こそ自分を時間を生きることが大切だと述べました。

この『生き方と哲学』の著者である鬼界彰夫氏は哲学者ウィトゲンシュタインの研究者として有名ですが、以前、私はウィトゲンシュタインの『哲学宗教日記』を読んで、その内面に描かれている激しい苦悩に共鳴したことがありましたが、『生き方と哲学』では、その生の苦しみを抱えるウィトゲンシュタインの問題にも触れています。

本書によると、ウィトゲンシュタインが有名な『論理哲学論考』で「論理的に立証」しようとしたことは、「最も大切なものを言葉で表現することは単に望ましくないだけではなく、そもそも不可能なのであり、そのようなことをしていると思っている人は、ただ無意味な音声を発しているに過ぎない」ということなのだといいます。

しかし、「神の存在証明や世界の善性の証明や革命の必然性の証明と同様に、望ましいことが必然的であることの証明は、まさにそれを客観的に証明されうるものとすることにより、その望ましさという属性を無意味にする」、すなわち、「そこに本来存在していた倫理的次元を剥奪し、人の生き方と無縁な2+2=4と同列の無意味な一つの「事実」へと転落させる」のです。

ゆえに後にウィトゲンシュタインによって書かれた『哲学探究』という書物においては、大事なことについて言葉で語るよりは沈黙を選び、「言語の使用者として真剣」に、「詩人」や「倫理的行為者」として、「単にあるものについては語り、それ以外のものについては文字通り沈黙している」のだといいます。

本当に大事なことは客観的な言葉で語ることが出来ず、それでもあえて語ろうとするならば、聖書や文学に描かれているような、詩的・象徴的言語の力を借りなければならないのです。

「理想主義」は「自分時間」の深刻な自己破壊をもたらす要因

さらに著者の鬼界氏は、「自分時間」の深刻な自己破壊をもたらす要因として、「理想主義」を挙げています。

「理想主義」とは「より良いことは常に良いことだ」という態度のことであり、この考え方はプラトンの教説、いわゆる「プラトニズム」に因るものが大きいとされていますが、特別な哲学の教養が無くても、「理想主義」の考え方は、容易に人々の中に入り込むのだといいます。

それはどういうことかと言えば、丸い形の庭を造ろうとする時に、厳密な円を求めようとしたり、スポーツをする時に、より高いスコアを目指してプレイしたりすることが、正しくて良いことだと思い込むことであり、それはある意味、完璧さを求めることです。

ですが、そのもの本来が持つ楽しさを忘れて、「理想」のために行為をし続けても、最後にはやっている本人が苦しくなってしまうのではないでしょうか?

なぜなら、高い記録を目指して練習を続けるアスリートは、いつか衰えを感じ、自分の思うような記録を出せなくなってしまうことが考えられますし、いくら完璧な円を求めたところで、必ずどこかが歪んでしまうからです。

もちろん、より高い境地を目指すことで、喜びを感じることもあるかもしれませんが、いつか翳りが見え始め、永遠に満たされることは無いのです。

「ニヒリズム」とはなにか?

そういう意味では、「理想」とは絶対に叶わないから「理想」なのだと言えるかもしれませんが、「理想主義」を極限まで推し進め、人間的実践が意味を失い、「一切の努力や行為も無意味なものに見えてくる」と、人は「ニヒリズム」と呼ばれる現象に陥ってしまうのです。

「ニヒリズム」という言葉は時々耳にするかもしれませんが、「ニヒリズム」とは鬼界氏によれば、二つの態度に分けられるといいます。

一つが社会などが押し付けてくる「理想」を心のどこかで信じられずにいながらも、自分を欺いてその「理想」に従いつつ生きる「偽善的」態度であり、もう一つが「理想」というものを言葉によって否定し、「理想」に反する行為を自ら進んで行う態度です。

この「理想」に反する行為を自ら進んで行う態度とは、「助け合い」を良いことだとして、そうすることを「理想」として強く押し付けられた場合に、悪を演じるように、他人が困ることをあえて行う「偽悪的」態度のことです。

つまりニヒリズムに関しては、前者も後者も、誰にでも通用する普遍的な「理想」というものがあることを信じていることから来る態度なのです。

「理想主義と決別しながらも理想を捨てない」とはどういうことか?

もちろん、「理想」が悪いこととされているわけではありません。

ただ、「理想主義」における「良さ」とは、「競争」「教育」「協力」という「社会的実践」の場面において成立するものであると説明され、どんな場合でも成り立つわけではないのです。

たとえば受験生にとっては試験で高い点数を取ることは、本人にとっては自分の目指す学校に行くために「前進した」という意味があり、その時点では良いことであるのかもしれませんが、目的が叶えば大した意味は無くなってしまうのであり、スローガンとして掲げられる道徳のような、単なる「理念」としての「こうすることは良いことだ」は、特定の条件の下でしか意味を持たないのです。

鬼界氏によれば、やはりウィトゲンシュタインも、青年期の哲学において「観念の世界」を打ち立てたがために、こういった「理想主義」の問題に直面し、「現実の世界は自分に対して閉ざされたままであることに気づいたとき」に、「自身の青年期の哲学とともに永遠に世界から切り離され化石化するか、それとも自己とその哲学を破壊し、新たな存在として再生するか、という苦闘」が始まったのだといいます。

その「青年期の哲学」を彼が「「ツルツルすべる氷の上に迷い込んだ」こととして捉えられるようになったときに、初めてその出口を見出」し、「自ら進むべき道」、すなわち「ザラザラした大地」が見えてきたのだそうです。

それは単純に「理想」を捨てたという態度から導き出された結果ではなく、「理想主義と決別しながらも理想を捨てない」態度の現れであるといいます。

「理想を捨てない」とは、「自分が大切だと考えたこと、ものの大切さについての自分のある態度、世界に対する自分の態度、それは理想や夢の中身が消滅したり、変化したりしても、過去の自分が自分であることを否定しないかぎり、自分を形作る何かとして存在し続ける」のだから「こうした態度を保ち続けること」である。

このことは青年特有の夢のようなもので、青年期を過ぎた人間には、それこそ現実離れした「夢」として片づけられてしまうことが多いのですが、世間の風潮に従って、「自分の過去と若さを否定」する限り、「人からしなやかさ、柔軟さを奪う」のです。

生きることの幸福を具体的なものにしていくには、自分で粘り強く考えていくしかない。

以上ここまで、鬼界彰夫氏の『生き方と哲学』を取り上げてきましたが、本書における「生き方」についての問題は最終的に「倫理」へと結実します。

後半部で詳述されている現代の「倫理」が孕む多くの問題については、この記事では割愛しますが、しかし、前回の記事でも少し触れたたように、あらかじめ与えられた、客観的・理想的とされる規則に従って生きることは、決して倫理的に生きることを意味しないのです。

個人にとっての幸福とは何かを考えるとき、自ずと倫理学の領域、とりわけ他者と共に生きるということについて、足を踏み入れざるを得ないのですが、そういったことも含め、生きることの幸福を具体的なものにしていくには、本書を読むことなどをきっかけにして自分で粘り強く考えていくしか道は無いように思われるのです。

ギリシャ語の「エートス」の最も古い意味は「慣れ親しんだ場所」というものである。それは動物の生息地、人間の居住地を意味するのに使われた。今我々はこの言葉を再び、自分達が慣れ親しんだ、そしてよき物として育み、愛しむ生活の場を意味する言葉として、すなわち場としてのエートスとして用いることができる。そして場としてのエートスと気風としてのエートスと人間のあり方としてのエートスが、一つの言葉によって結ばれた一体の概念として感じられる時、我々は求める倫理的知への大きな手がかりを得るように思われる。

(鬼界彰夫『生き方と哲学』p246)