contents

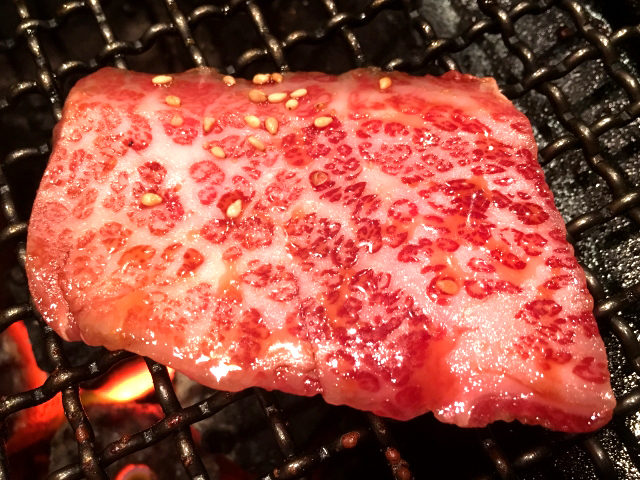

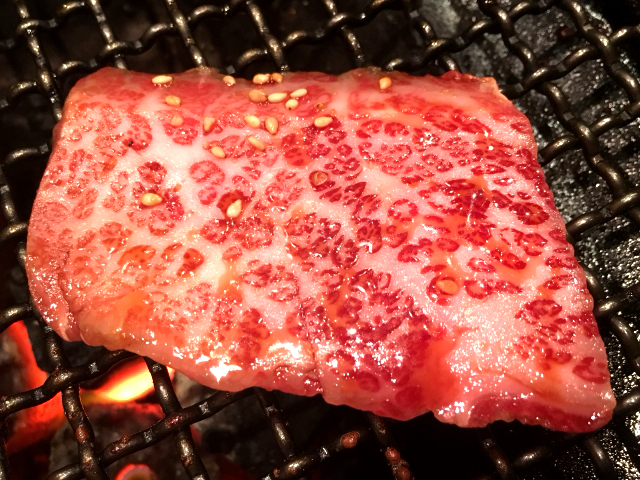

今回は肉食中心の食事は大腸がんの原因になりやすい、ということについてです。

近年、大腸がんを患う方が急増していますが、その原因については、まだ完全に解明されていません。

しかし、野菜の摂取量が不足し、代わりに肉を多く食べるようになった欧米型の食習慣が、日本での大腸がん患者が急増している理由に挙げている研究者もいます。

たとえば理化学研究所の辨野義己氏は、『腸を整えれば病気にならない』のなかで、

私たちの研究では、大腸がん患者の腸内フローラでは、ある種のビフィズス菌が減っていることがわかりました。ただ、なぜビフィズス菌が減るのかはわかっていません。

大腸がんが発生するかどうかは、食習慣などが大きく影響します。ある細菌が大腸がんになりやすい環境を整えたのか、それとも大腸がんになった結果その細菌が増えたのかは、よくわからないわけです。

(辨野義己『腸を整えれば病気にならない』p82)

と述べています。

また、「大腸がんのなりやすさは、食習慣の影響が大きいのが特徴です」としたうえで、「加工肉や赤身肉の大量摂取でがんが増えることは、かなり以前から、科学的にほぼ確かな事実です」としています。

そして動物性脂肪をたくさん食べると大腸がんになりやすい理由として、「腸内フローラが作り出す発がん物質や発がん促進物質」を挙げています。

肉を食べ過ぎて胆汁が多く出ると、小腸での吸収が間に合わず、胆汁酸が大腸にまでやってきて、腸内フローラがその胆汁酸を二次胆汁酸に変化させてしまうことが問題のようです。「二次胆汁酸の中には、デオキシコール酸やリトコール酸という物質があり、これらは発がんを促進する」ことが知られているといいます。

さらに辨野氏は、肉食中心で野菜などに含まれる食物繊維が不足してしまうと、便秘がちになり、腸粘膜や有害物質に長時間さらされてしまうことも、肉食によって大腸がんにつながる要因だとしています。

赤身肉の食べ過ぎは大腸がんの発症リスクを高める。

また、松生クリニック院長である松生恒夫氏も、赤身肉が大腸がんのリスクになる理由として、

「肉には、脂質、特にコレステロール値を上昇させる飽和脂肪酸が多いため、多く摂取すると肥満やメタボリックシンドロームなどを引き起こす点です。肥満は大腸がんの危険因子の一つに数えられているのです」

ということを挙げています(参考 松生恒夫『腸に悪い14の習慣』)。

それに加えて、赤身肉に含まれる鉄分が活性酸素を多く発生させることも、大腸がんの発生リスクを高めることにつながるとしています。

そのほか、たんぱく質の摂りすぎが原因で起こる「腐敗」と呼ばれる現象も、大腸がんの大きな原因だと考えられます。

この「腐敗」とは、たんぱく質が分解する際に発生するアミン、インドール、スカトール、フェノールなどの有害物質が食べ物を腐敗させ、腸内環境を悪化させてしまうことです。

そして、腸内を腐敗させるこれらの有害物質は、さらに強烈な発がん物質であるニトロソアミンを作り出すと言われています。

食物繊維の摂取量を増やすことが大腸がんの予防につながる。

ここまで赤身肉などの肉食中心の食事は、大腸がんの発症リスクを高めるということについて述べてきましたが、一方、大腸がんの予防に役立つのは野菜や果物、海藻などに多く含まれる食物繊維だと思われます。

食物繊維の効果・効能については以前の記事で述べましたが、この食物繊維には、腸内環境をキレイにしたり、腸内細菌のバランスを整えたりする働きがあります。

また、特に水溶性の食物繊維を多く摂ると、腸内細菌が発酵によって短鎖脂肪酸を作り出してくれますが、この短鎖脂肪酸にも、がんを予防する働きがあるとされています。

実際、医学博士の内藤裕二氏によると、ヨーロッパで行われた研究では、「食物繊維の摂取量が一日一〇g未満の人の場合、食物繊維の摂取量を増加させることによって、大腸がんのリスクが低下するとの結果が出た」といいます(参考 内藤裕二『人生を変える賢い腸のつくり方』)。

一日一〇g以上の食物繊維を摂取している人の場合は、大腸がんの予防効果は認められなかったようですが、普段から肉食中心で食物繊維が不足しがちな方は、食物繊維の摂取量を増やすことが大腸がんの予防につながることは十分考えられるのです。

以上ここまで、肉食中心の食事は大腸がんの原因になりやすいということについて述べてきましたが、この記事の内容は肉食を避けて完全菜食を勧めているわけではありません。

近頃は肉食ブームだとされ、テレビなどでも肉食の良い面ばかりが強調される傾向にありますが、腸の健康という観点からすれば、肉ばかりの食事を避け、野菜や果物、海藻類などから食物繊維をきちんと摂取して、腸内フローラを改善し、腸内環境を良好に保つようにすることが、特に大腸がん予防のためには重要なのです。