contents

今回は今年ハヤカワノンフィクション文庫にもなった『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』(ジャスティン・ソネンバーグ、エリカ・ソネンバーグ 著 早川書房)について述べていきたいと思います。

このジャスティン・ソネンバーグ、エリカ・ソネンバーグ氏らによる『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』(鍛原 多惠子訳)は、腸内細菌の働きや、これからの腸内フローラの可能性について関心があるすべての方にオススメできる一冊です。

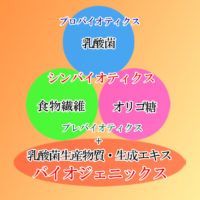

その理由は、腸内細菌と免疫の関係、がんや自閉症などの病気との関連性、腸内環境を整えるための食事の方法、プロバイオティクス(有用菌を含む食品)の摂り方・注意点など、様々な話題について分かりやすく述べられているからです(ちなみに本書ではヒトの体内に生息する微生物全般のことを「マイクロバイオータ」と呼んでいますが、そのマイクロバイオータは腸内でどのように形成されるか、ということについても言及されています)。

がん、糖尿病、アレルギー、喘息、自閉症、炎症性腸疾患など、おもに欧米でよく見られる病気や症状の原因が科学者によって解明されるにしたがい、マイクロバイオータがこうした病気や健康の諸側面に重要な役割を果たしていることがわかってきた。私たちの体内で暮らす細菌は、ヒトの健康のあらゆる側面に直接、間接に影響を与えているのである。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p11~12)

私たちの腸内の住人は数十万年にわたって進化してきたが、こんにち新たな試練に直面している。現代社会では、食習慣(高度に加工され、高カロリーで、工業生産された食品の摂取)や他の生活習慣(抗菌剤で殺菌された家に住み、抗生物質を乱用する)が変化し、これらの変化が腸内に棲むマイクロバイオータの健康そのものを脅かしているのだ。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p12)

『腸科学』から分かる食物繊維の大切さ。

特に本書『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』で強調されているのは、「食物繊維」の大切さであるように思われます。食物繊維の大切さについては以前記事でも述べましたが、『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』において非常に詳しく書かれている点は注目に値します。

本書の食物繊維に関するくだりに目を通すと、腸内の炎症の問題や、腸管のバリア機能の低下によるリーキーガット症候群(腸もれ)の問題なども、食物繊維の不足がどこかで関係しているように感じられます。

そのため、腸内の炎症を防ぐには、私たちの体内で共生している腸内細菌(マイクロバイオータ)に食べ物を与えるつもりで、食物繊維たっぷりの食事を摂ることが望ましいと考えられるのです(ただし、普段の食事が肉食中心の方は、腸内細菌が驚かないよう、少しずつ食物繊維の摂取量を増やしていく必要があります)。

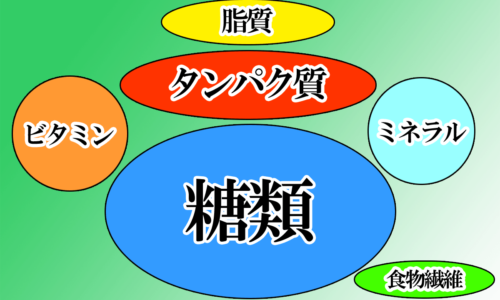

マイクロバイオータの多様性を高めるには、食物繊維の摂取を増やすのが欠かせない。腸内の微生物は、おもに食物繊維をふくむ複合炭水化物を食べる。デンプン質の多い食品や炭酸飲料に入っている、嫌われても仕方ない単純炭水化物はヒトの小腸で吸収されてしまい、大腸に暮らす微生物に届くことはまずない。複合炭水化物はこの単純炭水化物とは大きく異なる。いずれにしても、「食物繊維」という不正確な用語より、「マイクロバイオータが食べる炭水化物」を意味するmicrobiota accessible carbohydrates(MAC)を使うほうが好ましい。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p141)

食物繊維に含まれるこの炭水化物なら腸内の細菌の食べ物になる。マックをたくさん食べれば、マイクロバイオータに栄養を届け、腸内細菌の生存を助け、この細菌集団の多様性を改善できる。そのためには、工業化された現代社会の食物繊維に乏しい食事習慣から大きく転換しなければならない。わが家では、冗談で「ビッグマック・ダイエット」と呼ぶ食事を実践している。この食事は、果物、野菜、豆類、未精製の全粒穀物の複合炭水化物が豊富で、腸内マイクロバイオータを多様化し、その状態を維持するようにデザインされている。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p141)

食物繊維があまり体内に入ってこない時期には、腸内細菌はヒトの小腸の細胞がたえず分泌する粘液の炭水化物を食べて生きる。ご記憶のように、この粘液はヒト細胞が直接マイクロバイオータと接触しないようにはたらく防護壁だ。だから粘液の炭水化物を食べるということは、細菌が腸を守っている粘液層を食べてしまっているわけで、防御機能が衰えて炎症が起きる。小腸の粘液が減ることがヒトの健康にどのような長期的影響を与えるかはまだ知られていないものの、予備的な実験によれば小腸の粘液が失われると大腸炎になる恐れがあると考えられている。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原多惠子訳 p156)

ちなみに文庫版では『腸科学 健康・長生き・ダイエットのための食事法』となっています。

「食物繊維」という言葉は不明確なので、ヒトが体内に取りこむ食物成分のうちマイクロバイオータの食べ物になるものを、私たち二人は「マイクロバイオータが食べる炭水化物」を意味するmicrobiota accessible carbohydrates(MAC)と呼ぶ。すでに述べたように、マックは果物や野菜、豆類、穀物などさまざまな食物にふくまれ、マイクロバイオータによって発酵される炭水化物のことである。食物や食物繊維サプリメントにふくまれる食物繊維には、マイクロバイオータのいる大腸まで到達せず発酵しないものもある。これらの発酵しない繊維質も便秘の改善にはとても効果があり、排泄物が水分を吸って嵩が増すので、良好な整腸作用が得られる。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原多惠子訳 p157)

だがマイクロバイオータに食べ物を与えて短鎖脂肪酸をつくってもらうには、やはりマックを食べる必要がある。マックをたくさん食べれば食べるほど、腸内の発酵が盛んになり、より多くの短鎖脂肪酸がつくられる。マイクロバイオータにどのマックを与えるかによって、腸内で繁殖する微生物群、マイクロバイオータを構成する細菌種の数(細菌集団の多様性)、この細菌集団が果たす機能が変わってくる。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原多惠子訳 p157)

加工食品、抗菌剤、抗生物質は腸内フローラの多様性を奪う可能性が高い。

一方、腸内細菌の多様性を奪い、マイクロバイオータの健康を損なう可能性が高いものとして示されているのは、加工食品、抗菌剤、抗生物質などです。

私たちの腸内の住人は数十万年にわたって進化してきたが、こんにち新たな試練に直面している。現代社会では、食習慣(高度に加工され、高カロリーで、工業生産された食品の摂取)や他の生活習慣(抗菌剤で殺菌された家に住み、抗生物質を乱用する)が変化し、これらの変化が腸内に棲むマイクロバイオータの健康そのものを脅かしているのだ。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p12)

なお、本書の最終章では、以下のように書かれていますが、今回ご紹介した『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』は、マイクロバイオータの様々な可能性や、私たちの健康との関わりについて、分かりやすく、そして詳しく知ることができると同時に、腸内環境や腸内フローラの大切さについても深く考えさせられる一冊だといえます。

私たちのマイクロバイオータは、一万年以上前に農耕が誕生して以来経験したことのない棲息地の変化に直面している。最小限度のマックと微生物摂取という欧米流の食事が、抗生物質や抗菌製品の頻用と相俟って、マイクロバイオータにさまざまな試練を突きつけているのだ。その結果、より伝統的な生活習慣の現代人は欧米で頻発する疾患の罹患率が低いが、欧米人の腸内細菌は多様性を失い、中心的な役割を果たす種を失ってしまっている。幸いにも、欧米人のマイクロバイオータを祖先のものからすばやく変化させた可塑性というものがあるのだから、マイクロバイオータの再生もまた可能なのだ。食事を改善し、抗生物質の使用を最小限にとどめ、自然(とそこにいるすべての微生物)とふたたびつながりをもつことで、マイクロバイオータの健康を改善できるだろう。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原 多惠子訳 p275)