contents

当ブログでは令和の時代の真のヘルスケアについて述べていますが、今回は『「うつ」にならない食生活』(高田明和 著 角川書店)という一冊を取り上げながら、うつにならないための食生活/食事術について考えてみたいと思います。

冬から春にかけての季節は、心の健康を維持するのも一苦労ですが、実は私自身、20代から30代前半にかけて、寒い時期ではなくても、「うつ」の状態に陥り、しばらくの間気分が落ち込むことが多かった経験があります。

そして、少しでも「うつ」をやわげたり予防したりするためにはやはり、日頃から運動や瞑想の習慣を身につけること、さらに、毎日の「食事」に気をつけることも大切だと思われます。

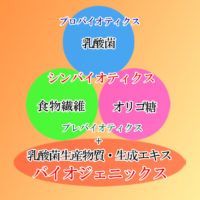

以前、食事によってうつを良くしていくために大切な三つのこととして、

- 腸内フローラの改善・・・日頃から腸内環境が良くなるような食事を心がける。

- ゆるやかな糖質制限・・・なるべく人工甘味料を減らし、糖質は血糖値がゆるやかな低GIの食品から摂る。

- 油の摂り方・・・サラダ油などに含まれるリノール酸を減らして、DHAやEPAとのバランスをとる。

を挙げましたが、近頃、『本当に「うつ」が治ったマニュアル』などの著作がある高田明和氏の、『「うつ」にならない食生活』を読み直す機会がありました。

この本は2002年に出版されており多少内容が古い部分もありましたが、今読んでも「うつ」を予防するための食事とは何かということについて考えさせられる内容です。

また、氏の『自分の「うつ」を薬なしで治した脳科学医 九つの考え方』など、ほかの著作を読んでみましたが、ご自身がうつ病を克服した経験をお持ちということで、食事のことだけではなく、日常生活の工夫や考え方を変えることなど、非常に説得力のある内容になっています。

ちなみに医学博士である高田明和氏が書いた『「うつ」にならない食生活』の主なポイントは、

- 生活習慣病を気にしすぎるのではなく、食事を楽しむ。

- 牛肉などからセロトニンの材料になるトリプトファンを摂る。

- ブドウ糖は脳のエネルギー源であるためしっかりと補給。

であると、私自身、感じました。

生活習慣病を気にしすぎるのではなく、食事を楽しむ。

まず、「生活習慣病を気にしすぎるのではなく、食事を楽しむ」ということについてですが、もし、野菜や果物、お米、お肉や魚、発酵食品などをきちんと食べずに、コンビニで買えるカップ麺や食品添加物がたくさん含まれた菓子パンばかりを食べていれば、体調だけではなく、メンタル面にも良くない影響を与えるように思います。

そういう意味では、普段の食事を気にかけることは心身の健康を維持するうえで非常に大切なのです。

しかし、「うつ」を予防するためには、あえて健康のことばかりを気にしすぎない、ということも時には必要だと思われるのです。

このことに関して、高田明和氏が『「うつ」にならない食生活』のなかで、

「現在日本は混沌とし、さらに将来への不安に満ちています」

「脳の健康を考え、ストレスに耐え、厳しい環境でもうつにならないようにすることこそ現在に求められていることだと思われます」

と述べており、さらに、

私たちは生活習慣病にならないために生きているのではないのです。よりよく生きるために生活習慣病がない方がよいから、それを防ごうというのです。生活習慣病を防ぐために、元気を失い、ひきこもりになり、自殺するようになっては本末転倒と言えます。

(高田明和『「うつ」にならない食生活』p20)

としています。

つまり、「うつ」を予防するという点においては、動脈硬化やメタボになるリスクを恐れるあまり、必要以上に血糖値や悪玉コレステロールの値を気にして厳格な食事制限をしてしまうよりは、時々流行りのスイーツなど美味しいものを食べ、日頃の食生活や人生そのものを楽しんだほうが良いということです。

牛肉などからセロトニンの材料になるトリプトファンを摂る。

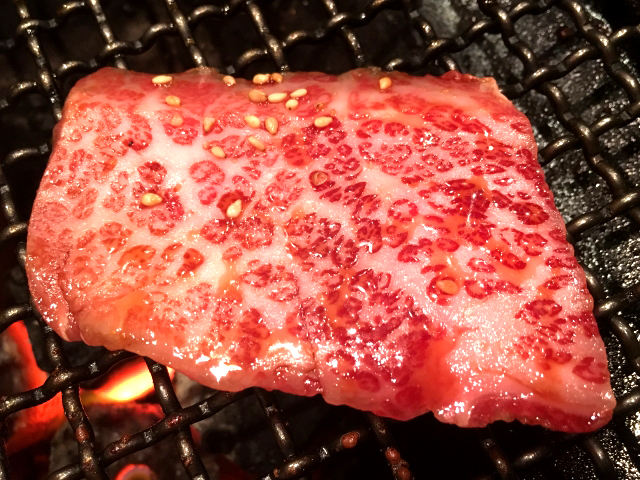

また、本書を読むと、「うつ」の時こそ、あえて牛肉などのお肉を食べるようにすることも、必要になってくるということが分かります。

なぜならうつの時に不足している「セロトニン」が作られるためには、「トリプトファン」が必要だからです。

この「トリプトファン」について高田明和氏は、

「セロトニンはトリプトファンというアミノ酸からできます。これは必須アミノ酸で、私たちの体で作ることはできません。しかもトリプトファンは肉に多く含まれ、植物性のタンパクに含まれる量は少ないのです。」

としており、さらに、

「肉の中のタンパクに含まれるフェニルアラニンやチロシンも必須アミノ酸で、私たちの体で作ることはできません。しかし、このアミノ酸から、やはりうつに効果のあるノルアドレナリンが作られ、さらにそれが快感をもたらすドーパミンを作るのです。」

と述べています。

それゆえ、(毎日焼き肉やすき焼きばかりを食べる事を推奨するわけではありませんが)、自分が「うつ」気味でなかなか元気がでないと感じた時は、完全菜食のヴィーガンを目指していないかぎり、積極的に牛肉などのお肉を美味しくいただくのも、「うつ」を予防するために有効だと思われるのです。

ブドウ糖は脳のエネルギー源であるためしっかりと補給。

また「甘いもの」は「脳に悪い」とよく健康本には書かれていますが、高田氏は「ブドウ糖」について、

私たちの体のあらゆる働き、あらゆる細胞、組織の構成は絶え間なく食べ物の成分により維持されています。とくに脳はエネルギーのすべてをブドウ糖に頼っており、食べ物のなかのでんぷんとか砂糖のような炭水化物から作られるブドウ糖がその原料です。

脳の活動に必要な神経伝達物質の多くはアミノ酸から作られます。とくに感情とか本能行動に関する伝達物質のドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンなどは必須アミノ酸と言われるフェニルアラニン、チロシン、トリプトファンから作られます。これらの必須アミノ酸は私たちの体内では作られず、食べ物のなかの肉などに供給を依存しています。

このために食べ物としてブドウ糖やアミノ酸を摂ることができないと、脳の機能が障害されたり、異常になったりします。当然うつ病になったりしますし、ボケを早めたりするのです。

(高田明和『「うつ」にならない食生活』p142)

と述べています。

ここで注意すべきなのは、「甘いもの」といっても、たとえばショ糖(ブドウ糖+果糖)が主成分の砂糖がたくさん使われている和菓子と、アスパルテームや果糖ぶどう糖液糖(異性化糖)といった人工甘味料をたくさん使うことで甘いように見せかけている清涼飲料水は、全くの別物だということです。

つまり、甘いものをたくさん食べてブドウ糖を補給したつもりになったとしても、砂糖よりも人工甘味料のほうが使われていたら、脳や体へのエネルギー補給のためにそれほど意味をなさないのです。

したがって砂糖や甘いものはよく一緒くたにされて悪者扱いされていますが、最初に避けるべきは砂糖ではなく人工甘味料によって甘くしてある食品なのです。

ちなみに私自身は「はちみつ」はもちろんのこと、黒糖など甘いものが大好きですが、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで食品を買う時は必ず商品のラベルに記載されている原材料をチェックします。

そして甘みを出すためにブドウ糖果糖液糖(異性化糖)が使われていないか必ず確認します。

大事なのは、大らかな気持ちで、バランスよい食事を心がけること。

以上、ここまで高田明和氏の『「うつ」にならない食生活』という一冊をご紹介してきましたが、この記事で特にお伝えしたかったことは、「心」の状態や気分を良くしていくためには毎日の「食事」を見直すことはとても大切だということです。

しかし、厳密には「うつを良くする食事」などは決まっているわけではなく、「~の食べ物は体に良い/脳に悪い」など、普段の「食事」に気をつけてばかりいることがストレスや心の負担になってしまえば、本末転倒だということなのです。

大事なのは、大らかな気持ちで、バランスよい食事を心がけることだと思われます。

うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。