contents

今回はサラダ油を控えることが糖尿病対策につながる理由についてです。

糖尿病を予防するためにはどうすれば良いのでしょうか? 一般的には、「糖尿病」というと砂糖の摂り過ぎが原因だと思われがちですが、私自身は、甘い物を控えるだけではなく、サラダ油や植物油の摂取量を減らすことが大切なのではないか、と感じることがあります。

その理由は、サラダ油に含まれているリノール酸は、糖尿病の原因になるというからです。

ではなぜリノール酸が糖尿病の発症原因になるのかといえば、リノール酸は中性脂肪として溜まりやすく、そのことでインスリンが働けなくなるからです。

ブドウ糖は小腸から吸収されると、本来はインスリンによって肝臓に蓄積されます。そして筋肉にブドウ糖を取り込ませることによって血糖値は下がります。

ですがブドウ糖がエネルギー源として全て使い切れなかった場合、中性脂肪に変えられ、筋肉や皮下脂肪といった脂肪組織などの貯蔵庫に貯められるのです。

それでは、どうして糖値が高いままの糖尿病が起きてくるのかといえば、その理由は中性脂肪を貯めておく貯蔵スペースが一杯になってしまっているからだといいます(参考 奥山治美『オリーブ・オイル・サラダ油は今すぐやめなさい!』)。

さらにリノール酸はエネルギーとしてすぐに使われにくいため、中性脂肪になりやすいという性質があります。

また糖質やタンパク質や動物性脂肪によっても中性脂肪は蓄積されていくため、リノール酸の摂り過ぎは中性脂肪の蓄積に拍車をかけるのです。

そして、このようにして中性脂肪が溜まり過ぎると、インスリンが働きかけてもブドウ糖を貯蔵できなくなるため、血糖値が高いままになってしまうというのです。(参考 奥山治美『オリーブ・オイル・サラダ油は今すぐやめなさい!』)。

トランス脂肪酸も糖尿病の原因になる!?

また、リノール酸に含まれる「ヒドロキシノネナール」や「トランス脂肪酸」も糖尿病の原因になるとされています。

リノール酸は高温で加熱すると、「ヒドロキシノネナール」という毒性の物質を生成すると言われており、この「ヒドロキシノネナール」や、サラダ油の精製過程で生じる「トランス脂肪酸」は、「活性酸素」を大量に生み出すため、細胞を激しくさびつかせ、老化させてしまうといいます。

このことに関して脳科学専門医である山嶋哲盛氏は「活性酸素は適量ならば殺菌作用がありますが、過剰に発生すると細胞膜にダメージを与え、老化やガンの原因となります」と述べています。また、

(略)細胞のさびがひき起こす重大な疾病のひとつに、糖尿病があります。糖尿病は、ブドウ糖が細胞内に取り込まれず血液中に溢れてしまう病気です。糖尿病の原因となるブドウ糖を細胞内に送り込む役割を果たしているのが、膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンというホルモンです。

ところが、β細胞がさびると、適量のインスリンが分泌されないため細胞内にブドウ糖が取り込まれず、血糖値が上がってしまいます。細胞のさびには、(略)ヒドロキシノネナール以外にもトランス脂肪酸が加担しているのです。

(山嶋哲盛『サラダ油をやめれば認知症にならない』 p92)

としています。

そのほか、パレオドクターである﨑谷博征医師は、『糖尿病は〝砂糖〟で治す!』において、糖尿病の原因は、砂糖ではなく、主に「プーファ(多価不飽和脂肪酸)」によって糖の代謝が妨げられることだとしている点も、非常に興味深いといえます。

普段使いのサラダ油をやめるかわりにココナッツオイルやバターなどを使ってみる。

以上ここまで、サラダ油を控えることが糖尿病対策につながるワケについて述べてきました。

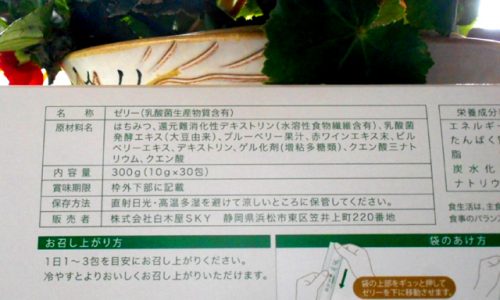

多価不飽和脂肪酸が主成分のサラダ油や植物油は、中性脂肪を増やしたり、活性酸素によって細胞をサビつかせたりして、インスリンの正常な働きを妨げる可能性があるため、糖尿病が気になる方は、糖質の摂り方を気をつけるだけではなく、揚げ物やフライや、サラダ油や植物油、食品添加物の植物油脂が多く使われている食品はなるべく避けた方が賢明なのではないか、と個人的に思うのです。

たとえば油の摂り方の具体策としては、調理の際、普段使いのサラダ油をやめるかわりに、飽和脂肪酸が主成分のココナッツオイルやバター、ギーなどを使ってみることが挙げられます。