contents

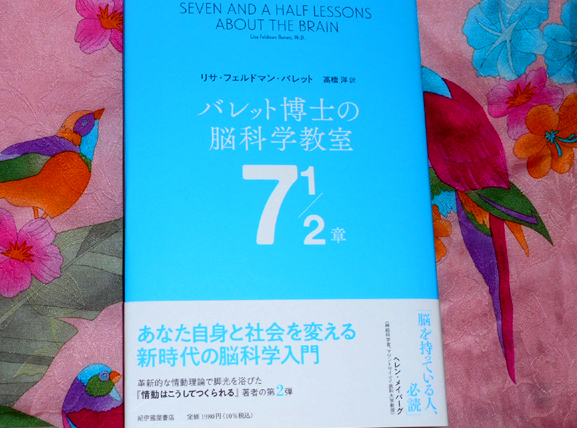

健康やビジネスなどの分野でなにかと注目される「脳」について正しく学びたいという場合は、『バレット博士の脳科学教室 7½章』という本を手に取ってみることをオススメします。

なぜならこの本に書かれている内容は、これまでの「脳」に対する勝手な思い込みや従来の見方を刷新するからです。

そういうわけで今回の記事では、『バレット博士の脳科学教室 7½章』(リサ・フェルドマン・バレット 著 高橋洋 訳 紀伊國屋書店)を取り上げたいと思います。

『バレット博士の脳科学教室 7½章』は、帯にあるように「脳を持っている人、必読」であると感じさせてくれる一冊です。

たとえば、Lesson 1 に入るまえのLesson½において、ノースイースタン大学心理学部特別教授である著者のリサ・フェルドマン・バレット博士は、「脳」について以下のように述べています。

時代が進むにつれ、動物たちは、より大きくかつ複雑になり、体内の構造が高度化していった。棒についた胃のようなナメクジウオは、調節を必要とする身体システムをほとんど何も備えていなかった。水中で身体を安定させ、原始的な内臓で食物を消化するには、少数の細胞で十分だったのだ。しかし新しい動物たちは、血液を送り出す心臓を備えた循環器系や、酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する呼吸器系、あるいは感染症と闘う適応免疫系などの複雑な体内の系を発達させていった。

(『バレット博士の脳科学教室 7½章』 リサ・フェルドマン・バレット 著 高橋洋 訳 19頁)

こうして複雑化したシステムは、身体予算管理をいっそう困難にし、たったひとつの預金口座というより大企業が抱える経理部のようなものになった。複雑化した身体は、水分、血液、塩分、酸素、グルコース、コルチゾール、性ホルモンをはじめとする数十の資源を調節しつつ効率的に身体を運用するために、少数の細胞以上の司令塔的な存在を必要とするようになった。その司令塔がつまり、脳だ。

(同 19‐20頁)

さらに、

脳のもっとも重要な仕事は、エネルギーの需要が生じる前に〈予測〉しておくことで、身体をコントロール――アロスタシスを管理——することにある。それによって、必要な動作を効率よく行ない、ひいては生き延びることができるのだ。あなたの脳は、食物、住居、愛情、身体の保護などの形態で十分な恩恵が得られることを期待しながら、つねにエネルギーを投資している。だからこそあなたは、自然が課すもっとも重要な役割、そう、次世代に自己の遺伝子を受け渡すという仕事を果たせるのである。

としたうえで、

「要するに、脳のもっとも重要な仕事は考えることではなく、恐ろしく複雑化した、もとは小さな生物の身体を運用することにある。」

とも述べています。

そしてLesson 1 においては、「人間は生存を司る脳、感情を司る脳、思考を司る脳という3層からなる脳をもつようになった」という「三位一体脳」説を、「科学界でもっとも成功して拡まった間違いのひとつなのだ」と指摘しています。

分子遺伝学の最近の研究のおかげで、爬虫類や人間以外の哺乳類が、人間が持つものと同種のニューロンを備えることが判明している。それには、人間における名高い新皮質を形成するものと同種のニューロンも含まれる。人間の脳は、情動や理性を司るまったく新たな部位が爬虫類脳から進化することで生じたのではない。それよりもっと興味深いことが起こったのだ。

最近の研究成果によれば、すべての哺乳類の脳はたったひとつの設計に基づいて構築されている。また、爬虫類やその他の脊椎動物の脳も同じ設計に基づいている可能性が高い。多くの神経科学者を含めたいていの人々は、この発見をよく知らない。しかもそれについて知っている人々も、その意義をようやく理解しはじめたにすぎない。

(同 34頁)

『バレット博士の脳科学教室 7½章』のなかのこのあたりの叙述は、大脳新皮質が発達している人間は、他の動物よりも優れている・特別だ、と思い込んでいる場合にはとくに重要であると感じさせてくれます。

「脳」はこれまでメタファーによって説明されてきた。

ちなみに本書『バレット博士の脳科学教室 7½章』の目次は、

Lesson½ 脳は考えるためにあるのではない

Lesson 1 あなたの脳は(3つではなく)ひとつだ

Lesson 2 脳はネットワークである

Lesson 3 小さな脳は外界にあわせて配線する

Lesson 4 脳は(ほぼ)すべての行動を予測する

Lesson 5 あなたの脳はひそかに他人の脳と協調する

Lesson 6 脳が生む心の種類はひとつではない

Lesson 7 脳は現実を生み出す

となっており、どのレッスンもたいへん興味深い内容です。

特に冒頭で、

- 「冷却室、魂の家、ジグソーパズル―—これらの見立てはすべて、脳の性質や機能を理解するべく考案された比喩にすぎない」

- 「脳とは、ひとつの統合体として機能するべく相互接続された、いくつかの部位の集まり、すなわちネットワークである」

と述べられている「Lesson 2 脳はネットワークである」は、脳をメタファー(隠喩)ではないかたちで正しく捉えるためには必読であるように思います。

この『バレット博士の脳科学教室 7½章』は、脳についての知見が、けっして冗長になることなくコンパクトにまとまっており、しかも啓蒙的、脳についての(脳の)思い込みを揺さぶるために、最低3回は繰り返して読むに値する一冊であるという感想をもちました。

ちなみにわたし自身、

- 『脳には妙なクセがある』

- 『脳はいいかげんにできている』

- 『脳にはバグがひそんでいる』

など、「脳」に関する本はこれまで何冊も読んできましたが、流行りの脳科学に影響を受けて、下手にたくさんの脳科学本を手に取るよりもさきにこの本に出会えたならば、脳についての誤謬を避けることができるという意味で、本当に幸運であるとも思うのです。

今回は『バレット博士の脳科学教室 7½章』(リサ・フェルドマン・バレット 著 高橋洋 訳 紀伊國屋書店)を脳についてのイチオシ本としてご紹介いたしました。

ここまで読んでくださり、ありがとうございます(^^♪

『マインドフルネス実践でいつもの「脳」が変わる生き方 もっと「今・ここ」を生きるための瞑想入門』

Amazon Kindle で販売中です😊