contents

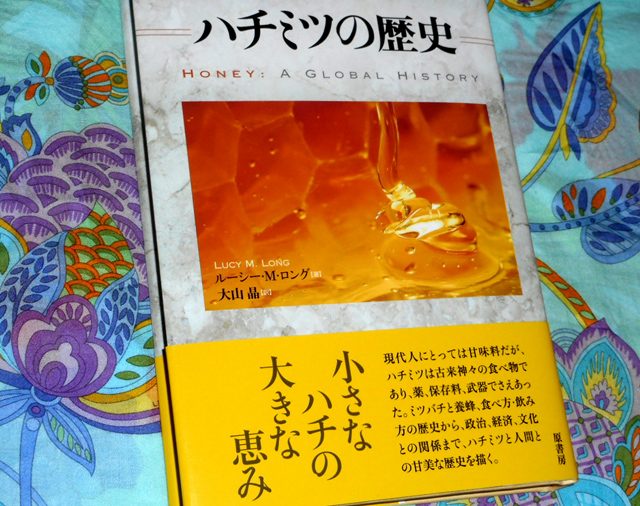

当ブログではハチミツとミトコンドリアで真の健康を実現する方法について書いていますが、今回は、2017年に原書房から出版された『ハチミツの歴史』( ルーシー・M・ロング 著 大山 晶 訳 原書房)を紹介したいと思います。

食文化研究所の所長であるルーシー・M・ロング氏による『ハチミツの歴史』(大山 晶 訳)は、原書房から出版されている「食」の図書館シリーズの一冊(原シリーズはイギリスから出版)です。

この『ハチミツの歴史』は訳者の大山晶氏が、

「世界中で長年にわたり愛されてきたハチミツがどのように食べられ、飲まれ、文化に取り入れられてきたのかを余すことなく伝えてくれる」

と、「訳者あとがき」で述べている通り、甘美なハチミツを舐める以外に、書物の言葉によってハチミツの知られざる側面と魅力を味わわせてくれる貴重な一冊となっています。

ハチミツは人類の歴史において重要な役割を果たし、さまざまなグループの存続に寄与し、ときには歴史の流れを変えることすらあった。今ではその役割も変化し、補助的な甘味料とみなされることが多くなっているものの、ハチミツは多くの文化の食習慣において今なお重要な食品であり続けている。

ミツバチをつかまえて「飼い慣らす」ことにも、同様の長い歴史がある。人間が探し求めるのはハチミツだけではない。ミツバチ以外の生産物もだ。

(ルーシー・M・ロング『ハチミツの歴史』 大山 晶 訳 p14~15)

ハチミツの味わいはミツバチがどの花の蜜を集めたかによって異なり、使われる花の種類と同じくらい多様だ。また、どの地域で集蜜されたかによっても異なる。フランスには「テロワール」という概念がある。農作物が作られた土地の環境を反映し、土地ごとに味わいが異なるという考え方だが、非常に甘くて濃厚なハチミツにもその概念は適用できる。土壌、気候、周辺の動植物の種類が植物とその蜜に影響を与え、その結果、ハチミツの味わい、成分、品質にも影響を及ぼす。そしてさらに、ハチミツを食べる私たちを、自然や特定の場所や特定の文化と文字通り結びつけてくれる。

(ルーシー・M・ロング『ハチミツの歴史』 大山 晶 訳 p61)

『ハチミツの歴史』は蜂蜜のことを知るのに最適な一冊。

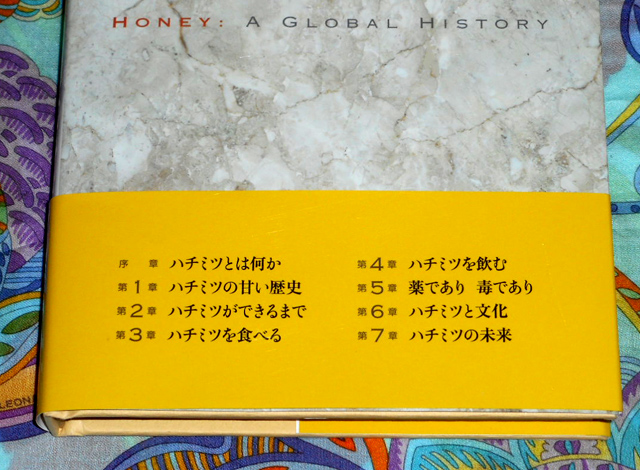

また、この『ハチミツの歴史』では、序章「ハチミツとは何か」に始まり、「ハチミツの甘い歴史」、「ハチミツができるまで」「ハチミツを食べる」、「ハチミツを飲む」(主にミードの話題)と、世界の歴史や文化のなかで蜂蜜や養蜂がどのような役割を果たしてきたかが、多岐にわたって語られています。

そのため本書『ハチミツの歴史』は、ハチミツの栄養効果に加え、蜂蜜の基礎知識や文化的役割を学びたい方にとって、非常に有益だといえます。

ハチミツは薬の苦さをこまかしたりのどの痛みを鎮めたりするだけでなく、それ自体が薬として使われることも多い。健康上のさまざまな理由により、昔から世界中で使われてきた。病気や災難を遠ざけるお守り、薬剤、抗うつ剤、一般的な強壮剤、力の源、さらには肌や髪の美容液として利用されてきたのである。その多くは、代替療法、迷信じみた話、あるいは民間療法として現在に引き継がれた。このように慣習的に利用されているのは、ハチミツとその宗教的な伝説とを関係づけて、ということもあるだろうが、多くは実際の経験や観察がもとになっている。

(ルーシー・M・ロング『ハチミツの歴史』 大山 晶 訳 p101~102)

今日、ハチミツは自然食品や有機食品、代替療法信仰と結びついている。蜂花粉、プロポリス、ローヤルゼリーといったミツバチの他の生産物も、ハチミツとともによく宣伝されている。西洋では、アビセラピー療法(蜂針療法)という新たな代替療法が知られるようになってきた。これはハチミツに長く慣れ親しんだ多くの非西洋医学の知識を採り入れたものだ。

ハチミツに若干の治癒力と薬効があるとする科学的な研究も見られるが、研究の正当性をめぐっては医学界のなかで今も議論が進行中である。

(同 p102)

『ハチミツの歴史』はハチミツについての情報を包括的にまとめた一冊。

さらに、第6章「ハチミツと文化」においては、「「ハチミツ」の語源」や「ハチミツの象徴的意味」、「文学とメディアにおけるハチミツ」(例えば『くまのプーさん』)など、単に食べるだけに止まらないハチミツの話題についてふれることができます。

ハチミツは長きにわたりさまざまな文化で、食習慣のみならず宗教、儀式、社会生活においても重要な役割を果たしてきた。役割のいくつかは現在まで引き継がれ、その結果、ハチミツは民俗や大衆の芸術様式における象徴のモチーフになっているように見える。ハチミツはまた、愛情を示す言葉、形容詞やメタファーとして、私たちのボキャブラリーにさまざまな形で組み込まれてきた。

(ルーシー・M・ロング『ハチミツの歴史』 p122)

そして最後の第7章「ハチミツの未来」では、蜂蜜を取り巻く現在の状況を踏まえつつ、ハチミツの肯定的な未来について語られています。

以上ここまで、ルーシー・M・ロング氏の『ハチミツの歴史』をご紹介してきましたが、ハチミツの歴史を辿るとともに、ハチミツについての情報を包括的にまとめた本として、本書はハチミツに関心がある方は、一度読んでみても損はない一冊であることは確かだと感じますので、内容が気になる方はぜひ手に取ってみてください。

ハチミツの歴史はミツバチの歴史とからみあっている。ミツバチ信仰の歴史、ミツバチからハチミツを採取した歴史、そしてハチミツを確実かつ容易に収穫することを目指した養蜂の歴史だ。ミツバチそのものは文学、美術、音楽といった想像力あふれる分野で題材にされ、養蜂は職業であるとともに趣味でも行われてきた。紀元前8000年にさかのぼる最古の洞窟絵画のひとつには、ミツバチが飛びまわるなか、ハチミツを集める人間の姿が描かれている。西洋で初めて印刷された書物のなかには養蜂の手引書もあった。

(ルーシー・M・ロング『ハチミツの歴史』 p10)

ここまで読んでくださり、ありがとうございます(^^♪

AmazonKindleで販売中です!!