contents

今回はうつをやわらげるには腸内環境の改善が必要なわけについて述べていきたいと思います。

腸内環境を良くすることは、うつの症状を予防したり、緩和したりすることにつながっていくと思われますが、では、なぜ腸内環境を改善していくことがうつの症状を良くすることにつながっていくのでしょうか?

その理由としては、まず腸は脳と神経系でつながっているため、心理的ストレスによって脳が不快を感じると、腸でも悪玉菌が増殖するなどして、腸内環境が悪化することが挙げられます(「脳腸相関」)。

さらに、日頃の生活習慣による腸内環境の状態の良し悪しも、脳の「快」「不快」に関係してくることも挙げられます。(「腸脳相関」)。

「うつ」というと、「脳」との関係性が注目されますが、実は腸は、「第2の脳(セカンドブレイン)」と言われているほど、脳と互いに関係し合っているのです。たとえば、不安な気持ちになると、急にお腹が痛くなることがありますが、そうなる理由は、脳と腸が互いに連絡を取り合っているからです。

ちなみに、腸という消化管には脳の60%に相当する神経細胞が存在していると言われています。このことに関して、例えば理化学研究所の辨野義己氏は以下のように述べています。

腸には、多数の神経細胞が存在します。腸の神経細胞の数は大脳の次に多く、ほかの神経細胞を全部合わせたよりもたくさんです。腸管の周りを神経細胞がびっしりと取り囲んでいて、神経細胞のネットワークを作っています。

腸神経系は、腸内を通る物質の情報をキャッチして腸全体や他の臓器に伝達し、病原微生物をやっつけたり、食事量に合わせて代謝をコントロールしていると考えられます。そのため、「腸は第2の脳」ともいわれています。

でも、私は腸の方こそ第1の脳だろうと思います。

(辨野義己『腸を整えれば病気にならない』 p104)

腸内フローラとセロトニンの関係。

腸には、100種類、100兆個以上の腸内細菌が生息しているといわれていますが、この腸内細菌の多様な集まりのことはお花畑になぞらえて「腸内フローラ」と呼ばれています。

そして、この腸内フローラを改善することは、脳内の神経伝達物質であり、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」を増やすことと関係してきます。

一般的にうつの症状にはセロトニン不足が関係していると言われていますが、実はこのセロトニンとは、もともと腸内細菌間の伝達物質であり、その約90%が腸内に存在しているのです。つまり、セロトニンのほとんどが前駆物質として腸で作られているのです。

例えば、医学博士の藤田紘一郎氏は以下のように述べています。

最近私は、腸内環境の悪化がうつ病や不安神経症を促している可能性を示唆する研究結果を発表しました。脳の健康は腸の健康であると同時に、腸の健康は脳の健康であると考えられるようになったのです。幸せ物質であるセロトニンが90%腸に存在していることは何度も述べました。腸内に危険な物質が入ってくると、腸内のセロトニンが働いて脳に危険な物質を胃から吐き出せと命令を出させると同時に、脳を介せず下痢という手段で体内から危険な物質を排泄しようとします。

このように腸から指令がなくても、独自のネットワークによって命令を発信する機能を持っているのは、臓器の中でも腸だけです。腸のセロトニンの働きが心の健康にも重要な影響を与えているということです。

(藤田紘一郎『脳はバカ、腸はかしこい』p82)

最近の研究では、私たちの腸内に棲む細菌類が、私たちの気分や感情、そしておそらくは人格まで微妙に変えていることが明らかにされてきました。

腸内細菌は脳での遺伝子発現を変え、記憶と学習に関する重要な脳領域の発達を左右していることがわかってきたのです。精神疾患の症状や薬の効き方が患者によって異なる理由も、腸内細菌の違いがあることで説明がつくようになったのです。

人によって、または同じ人でも気分や人格、思考過程が変りますが、これも一部は腸内細菌の影響があると私は思っています。

数年ほど前から、脳内の伝達物質である「ドーパミン」や「セロトニン」は腸内細菌によって合成され、その前駆物質が脳に送られていることが報告され始め、これを裏づける研究結果が細菌、アイルランドのコーク大学のJ・F・クリアン博士らによって発表されました。

(藤田紘一郎『遺伝子も腸の言いなり』p116~117)

つまり、腸内環境や、腸内細菌の集まりである「腸内フローラ」は、脳や心の健康と深い関係があると考えられるのです。

腸はセロトニンを生み出す。

ところで、セロトニンは腸で作られるといっても、腸で作られたセロトニンはそのまま脳で使われるというわけではありません。しかしセロトニンの前駆物質は腸から脳に送られるとされており、腸内フローラの状態が脳のセロトニンやドーパミンの濃度に関係してくるとも言われています。

ちなみに脳内におけるセロトニンは、

トリプトファン(必須アミノ酸) ⇒ 5HTP ⇒ セロトニン

という順番で合成されるのですが、その際に必要になるビタミンB6、ナイアシンといったビタミンB群を作るのは腸内細菌です。

そのため、腸内細菌のバランスを整えていくことは、うつの症状を治していくためには、非常に大切になってくるのです。

すなわち、腸内細菌がきちんと元気に働けるよう、腸内環境を日頃から食事などによって整えていくことは、セロトニンの合成のためには必要不可欠なのです。

また、腸内環境を良くすることによって、便秘が解消されることも、日々の心持ち・気持ちを良くするためには、大切です。

腸内細菌による「短鎖脂肪酸」はうつの改善に期待できる?

そのほか、腸内細菌による発酵によって生み出される「短鎖脂肪酸」がうつの改善に役立つといわれています。

このことに関しては、医学博士の内藤裕二氏が、『消化管は泣いています』のなかで、以下のように述べています。

この短鎖脂肪酸は、ヒトの大腸において食物繊維をエサとして腸内細菌が発酵することによって作り出されます。つまり、これまでヒトの健康増進に良いと考えられてきた水溶性食物繊維の機能の一部は、短鎖脂肪酸に関与していることが明らかになってきたわけです。

(内藤裕二『消化管は泣いています』p190)

有用菌によって産生される短鎖脂肪酸の中でも、特に酪酸には、抗うつ作用や認知機能改善作用があるようで、盛んに研究されているようです。こういった基礎研究は、消化管環境を改善し、有用菌を増加させるライフスタイルが、ストレスに強い、うつになりにくい、認知機能を維持する機能につながる可能性を示すものであり、大変興味深い点です。

(内藤裕二『消化管は泣いています』p179)

短鎖脂肪酸の抗うつ作用については、まだまだ研究段階かもしれませんが、腸内細菌のバランスを整えることによって短鎖脂肪酸がある程度きちんと作られるようになれば、うつの症状が改善に向かうことは十分考えられると思われます。

いまの気分に深く関わる腸内環境。

以上、ここまで、うつを良くするには腸内環境の改善が必要なわけについて述べてきましたが、日頃の気分の良し悪しや幸福感、不安感などは、やはり、腸内環境が深く関わっているように思われます。

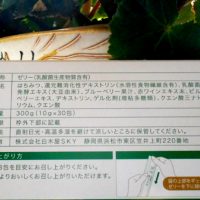

したがって、納豆や漬け物などの発酵食品や、蜂蜜などを利用し、普段の食生活において腸内細菌のバランスを整え、腸内フローラや腸内環境の改善を試みることは、少しでもうつの症状を緩和し、うつを良くしていくために効果的だと考えられます。

また、腸と心の健康のために、塩麹や甘酒、ヨーグルトなどを自分で手作りしてみる発酵生活を始めてみるのもおすすめです。

うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。