contents

腸内細菌は「バランス」が大切であるということはご存知でしょうか?

今回は腸内細菌のバランスが、腸を元気にするために非常に大切だということについてです。

以前、腸内細菌の役割について述べましたが、およそ1000種類、100兆個以上も私たちの腸に棲息しているとされる腸内細菌は、一般的には、善玉菌・悪玉菌・日和見菌に分類されています。

近年はそれぞれの菌が様々な役割を担っていることが解析技術によって分かってきているため、単純に「善玉菌=良い/悪玉菌=悪い」といったような旧来の図式は成り立たないとされており、

善玉菌・悪玉菌・日和見菌の理想的なバランスは2:1:7

だと言われています。

このことは、

腸内の悪玉菌が増え過ぎるのは、確かにからだにとって良くないけれど、かといって善玉菌ばかりを増やしすぎても、腸内フローラの調和が保たれなくなるため、様々な問題が生じる、ということを示唆している

と思われます。

善玉菌がおよそ2割を占めるように腸内細菌のバランスを整えていくことが大切。

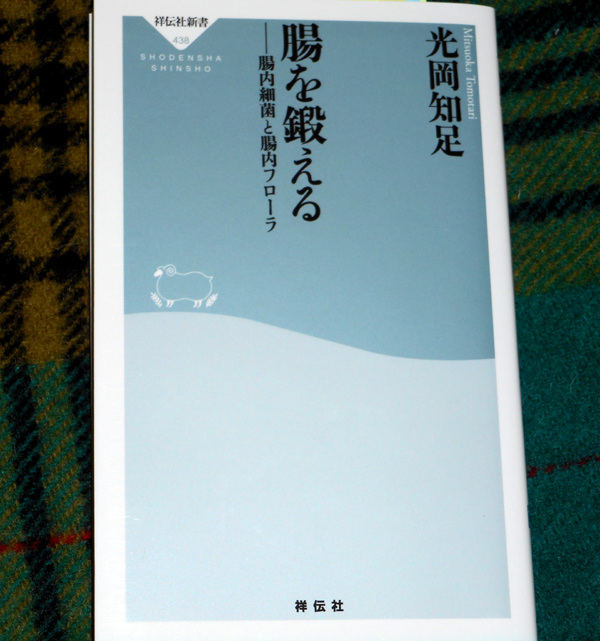

たとえば、腸内細菌学のパイオニアである東京大学名誉教授の光岡知足氏は、この腸内細菌のバランスに関して以下のように述べています。

人間社会に照らし合わせればわかりますが、すべての人が熱心に働いているような組織というのはどこか窮屈で、気詰まりがしています。ヒトも生物の一員ですから、なかには怠け者もいますが、そうした人が排除されてしまうような環境はけっして健康的とは言えないでしょう。

学校で言えば、優秀な人ばかりではなく、落ちこぼれだって必ずいます。テストの出来がいい・悪いだけで、一人ひとりの個性が蔑ろにされてしまうのであれば、それは健全な教育とは言えません。

どの国、どの時代であっても、悪いことをする人は必ず存在しますが、善いことをする人の割合が一定以上の割合で存在していれば、そうした悪も自然と抑え込まれ、社会の調和は保たれるでしょう。

すべてを変える必要はないのです。腸内細菌で言えば、ヒトの健康のカギを握るのはビフィズス菌ですから、ビフィズス菌が働きやすい環境を整えていくことを常に考えるようにすれば、悪玉菌の増殖は抑えられ、大多数の日和見菌が悪になびくことがなくなっていきます。

そう、わずか2割が変わるだけで腸内フローラのバランスは回復し、私たちは心身の健康を確保することができるのです。

(光岡知足『腸を鍛える 腸内細菌と腸内フローラ』p178~179)

光岡知足氏がこのように述べている通り、腸内フローラの調和を保つためには、「善玉菌=善」「悪玉菌=悪」と決めつけて、むやみに善玉菌だけを増やそうとするのではなく、善玉菌がおよそ2割を占めるように、腸内細菌のバランスを整えていくことが大切なのです。

そしてこの腸内細菌の調和が重要であるという視点は、人間社会を考えるうえでも活きてくるように思われます。

腸内フローラとは腸内細菌のバランスと多様性のこと。

先ほども述べましたが、実際、最近の研究では、これまでのような「善玉菌/悪玉菌/日和見菌」の分類は、通用しなくなってきていると言います。

これはどういうことかと言いますと、善玉菌や悪玉菌、日和見菌は、それぞれがそれぞれの役割を腸内で担っているため、単純に善玉菌のみがカラダにとって良い働きをするわけではなく、悪玉菌と呼ばれる腸内細菌も実は腸やからだの健康を維持するために、いろいろな役割を担っているということです。

この腸内フローラのバランスや多様性に関して、若き腸内フローラ研究者の福田真嗣氏が『おなかの調子がよくなる本』のなかで以下のように述べていることが印象的です。

これまでの科学では、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の理想的なバランスは、2:1:7くらいであり、善玉菌が常に悪玉菌より多く、悪玉菌を抑えているのが健康的な腸内細菌と考えられてきました。

しかし、腸内細菌については、科学の進歩でさらに詳しいことがわかってきました。これまで善玉菌とされていた中にも働きのいい菌とそうでもない菌がいたり、悪玉菌や日和見菌だと思われていた中にもいい働きをする菌がいたりするのです。

(中略)

また、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスが大切でありますが、研究が進むことによって腸内フローラの多様性が重要であるという考え方も広がってきています。病気の人は腸内フローラの多様性が低下してしまっていることがわかってきたからです。

腸の中に特定の微生物ばかりが多いのではなく、たくさんの種類の微生物がいて、あらゆる食べ物の分解に対応できる、つまり何が腸にやってきても対応できることこそが健康につながるのです。

この「多様性」というのは重要なキーワードの一つです。これは、余談になりますが、腸内フローラだけではなくて、人間社会とも共通することです。

(福田真嗣『おなかの調子がよくなる本 自分でできる腸内フローラ改善法』p42~45)

このように、福田真嗣氏も光岡知足氏と同様のことを述べていますが、やはり腸内環境や腸内フローラを改善していくうえで必要になってくるのは、腸内細菌のバランスと多様性を意識することなのだと思われるのです。

そしてそのことが、腸内細菌の働きによって代謝が良くなり、免疫力も向上し、うつやアレルギーも緩和するなど、生きていること自体が気持ち良いと感じられるような、生命力のアップや真の健康の実現にもつながっていくと考えられるのです。

そのほか、腸内細菌の酵素を分泌する働きも近頃は注目されています。

体内の酵素を増やすためにも、腸内細菌のバランスを整えることは重要なのです。

そしてその「腸内細菌のバランスを整える」とは、前回の記事やKindle電子書籍で詳しく述べましたが、手段や目的というより、日々の生活習慣の「結果」であるといえるのです。

ここまで読んでくださり、ありがとうございます(^^♪

『腸内フローラ改善習慣で、腸を元気にする生き方 「腸内細菌のバランスを整える」とは目的ではなく「結果」だった。』

Amazon Kindle で販売中です😊