contents

普段から見えない<いのちの働き>によって生かされていると感じることはありますか?

今回はいのちの働きを感じることがうつを解消していくということについてです。

では、いのちの働きを感じることがうつを解消していくとはどういうことでしょうか?

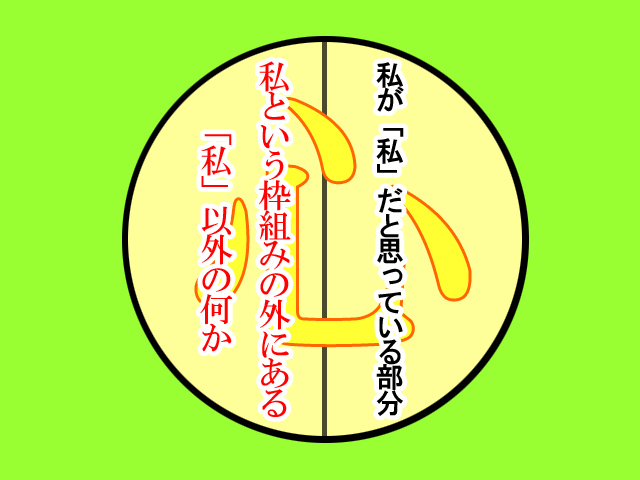

私自身が考える「いのちの働きを感じる」とは、<見えない何か>によって生かされているのだ、ということに気づくことです。

そして、<いのちの働き>には、自分自身を変化させてくれるきっかけを与えてくれたり、自分を変化させてくれるチカラが宿っていたりするようにも思います。

このように述べるのは私自身、過去の体験として、文学や哲学、宗教、精神医学に関する本を読み、考え、やがて、<私>という存在は私自身の力のみによって生きているのではなく、<見えない何か>によって生かされているのだ、ということに気づくことがあったからです。

そういった体験も踏まえて、<いのちの働き>とは、肉眼では確認しづらく、簡単には言葉にできない「見えない何か」であり、科学を中心とした合理的な思考だけでは捉えきれない、生命そのものともいうべき<何か>なのだとも言えます。

そのため、ただ頭で考えているだけでは、なかなか気づくことが出来ない性質のものなのであり、何でも物事を論理的に考えたり、科学的なデータを重視したりする人にとっては腑に落ちず、もしかしたら何かの宗教に勧誘されているみたいでどこか胡散臭いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

頭で考えない時間を増やして<いま>を感じる。

ですが私自身、特定の宗教を信仰をしているわけではありませんし、「思考停止」に陥ることを勧めているわけでもありません。

ただ毎日の生活に、呼吸を深めることや、ヨガ、マインドフルネス瞑想などを取り入れることで、<いのち>や<からだ>、細胞同士のつながりを感じる時間を増やしてみることで、何でも頭の中で考えていた頃よりも、気持ちが楽になりましたし、体調も良くなったという経緯があるのです。

それは、<あたま>ではなく、<からだ>から生きるためのチカラをもらっているという感覚であり、生きていること自体が気持ちよいと感じられることでもありました。

もちろん、自分の身に起きた出来事や天候の影響など、何かのきっかけで、気持ちが沈み込むことはありますが、それでも<いのちの働き>と呼ばれるような、目に見えない何かに関心を持つようになってからは、以前より気分が落ち込むことは少なくなったと思います。

<いのちの働き>は、生きている限り、誰にでも与えられている。

そのため、<いのちの働き>とは、生きている限り、誰にでも最初から共通して与えられているものなのだと私自身は感じますし、<いのちの働き>に目覚めることは、決して特定の宗教を信じたり、スピリチュアルな世界に傾倒したりすることと、直接結びつくわけではないと思うのです。

また、心理カウンセラーである諸富祥彦氏の著作のなかには、<いのちの働き>に関する以下のような記述があります。

私はこれまで気づかずにきたけれど、この何かはずっと前からそこに与えられていた。私を生かし、私をあらしめ、私を成り立たしめてきた。つまりこの何かこそ、私の真実の主体なのだ。そして今、この何かがそれ自体で立っている。だからその結果、私も立っていられるのだ。

この「何か」は「働きそのもの」である。あえて名前を付ければ<いのちの働き>とでも呼ぶよりほかない何かである。私の底の<いのちの働き>。(略)

つまり私は、<いのちの働き>に生かされている。

(諸富祥彦『〈むなしさ〉の心理学』p185~186)

私はそれまで、自分がどう生きるべきかと悩むのに忙しくて、それに気づかずにきたけれど、このはたらきは、実は、ずっと前からつねにすでに与えられており、私を生かし、私をあらしめ、私を成り立たしめてきていた、ということ。つまりこの「はたらき」こそ私の真実の主体であり、この「はたらき」がそれ自体ではたらいているからこそ、それによって、私も立っていられるのだということ。むしろ「私」は、このはたらきの一つの形にすぎない、ということ。

(諸富祥彦『人生に意味はあるか』 p198~199)

この「はたらき」は、天然自然。意味無意味を超えた「いのちのはたらき」です。その意味でそれは、超・意味です。またそれは、意味があるとかないとかいう観念的な意味づけに先立って、ずっと前からそこではたらいていたものです。その意味でそれは、前・意味であり、脱・意味であると言うこともできるでしょう。

この「はたらきそのもの」について語るとき、忘れてはならないのは、その「つねに、そしてすでに」という性質です。

(諸富祥彦『人生に意味はあるか』 p198)

<いのちの働き>を感じるための三つのレッスン

そういうわけで、ここではその<いのちの働き>を個人のレベルで少しずつ感じられるようにするレッスンを三つ紹介してみたいと思います。

その<いのちの働き>を感じるための三つのレッスンとは以下のとおりです。

- 自然に触れる

- ゆっくりとした運動を行う(ヨガなど)

- <食べること>を意識する

自然に触れる。

自然のなかには、生命力に満ちた自分以外の存在が、溢れているように思います。

山のなかを散策すれば、森のなかの樹々や草花、小鳥のさえずりなどに気づかされますし、海をしばらく眺めていれば、ひとつとして止まることのない波の動きに圧倒されたり、癒されたりします。

また遠出しなくても、晴れた日は近くの公園で日光浴をするのもオススメです。

わたしたちを生かしてくれている太陽の光をしばらく浴びていれば、そのぶんエネルギーが充てんされ、元気をもらうこともできます。

もちろん、自然のなかで、呼吸を深めながら五感をフルに働かせ、森林浴やマインドフルネス瞑想を行なったり、身体を動かしたりするのもお勧めです。

ゆっくりとした運動を行う。

ゆっくりとした運動を行うことで、自分の<からだ>があること、すなわち生きている事、<いのちの働き>に気づきやすくなります。

一方、普段から頭で考えてばかりだったり、俯いてスマートフォンなどを操作していたりすると、身体性を意識しにくくなり、からだも柔軟性を失って固くなってしまいます。

しかし<いのちの働き>を感じられるような、ゆっくりとした運動によって<からだ>が良い方向に変わることが出来れば、その分、心の状態も良い方向へ変化していくことは十分考えられます。

ゆっくりと動くことによって、これまで自分が感じることが少なかったカラダの部分を微細に感じられるようになれば、そのことが、<いのちの働き>を感じることにつながっていきます。

そのためのゆっくりとした運動としては、ヨガや太極拳などが挙げられますが、ストレッチやスロージョギングでも構いませんので、自分が始めやすい運動を見つけてみると良いと思います。

3、<食べること>を意識する。

私たちは毎日食事を行っていますが、食べる事とは、生きるために自分以外の存在から<いのち>をいただいている行為に他なりません。

しかし毎日の食事が、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで買える加工食品ばかりになってしまうと、どういうわけか、<いのち>を頂いているという感覚が稀薄になっていきます。

また、加工食品の多くは、栄養素がきちんとバランスよく含まれていないため、食事の中心がカップラーメンなどの加工食ばかりになってしまうと、栄養不足によって心と身体の元気が失われる可能性も十分あります。

そのため、新鮮な野菜や果物を活かした料理や発酵食品など、精製されていない食べ物を、ゆっくりと咀嚼しながら、マインドフルに、なるべく舌で味わうようにする事も、日頃から<いのち>を感じるようにするトレーニングになります。

そのほか、私たちは、自分の力だけで生きているのではなく、腸に生息する腸内細菌など、無数の微生物たちによって生かされている(共生している)という事実も、忘れてはならないような気がします。

したがって、糖質、ビタミン、ミネラル、タンパク質、脂質に加えて、腸内細菌のエサになる食物繊維も積極的に摂ることも大切になってくると考えられます。

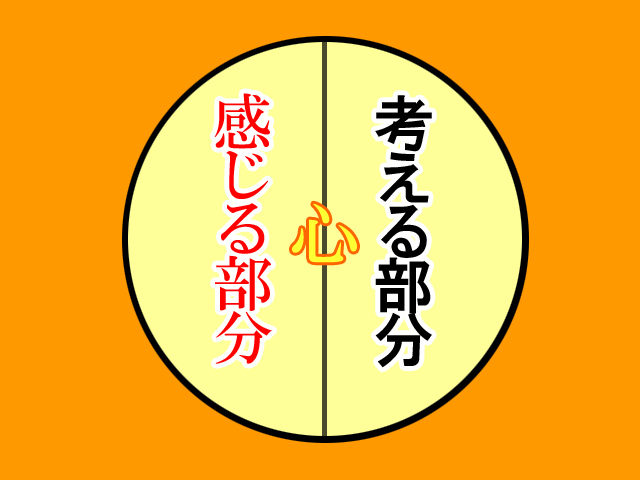

以上、ここまでいのちの働きを感じることがうつを解消していく、ということについて述べてきましたが、いのちの働きを感じるとは言うなれば、何事も頭で考えすぎるのではなくバランスをとるようにからだで感じる時間を増やすということなのです。

(もし「感じる」という言葉に抵抗がある方は、自分のからだの動きや自然の風景を「観察」してみてください。)

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪