contents

真の健康や幸福を実現するための鍵となるのは、実は、行動の40%以上ともいわれる「習慣」かもしれません。

そういうわけで、今回は、習慣とは何かということについて述べていきたいと思います。

自分自身の人生を真に充実したものに変えるためには、日々のライフスタイルに何を新しくとりいれ、代わりに何をやめるかなど、毎日の「習慣」を見直すことが鍵になるのかもしれません。

たとえば毎日ひとさじのハチミツを舐めたり、朝食に酵素ドリンクを一杯飲んだり、寝る前にマインドフルネス瞑想やヨガをしたりすることが、思い立った時だけではなく、当たり前の習慣になれば、それに越したことはないのですが、そもそも「習慣」や「習慣化」、「習慣を身につける」とは何を意味するのでしょうか?

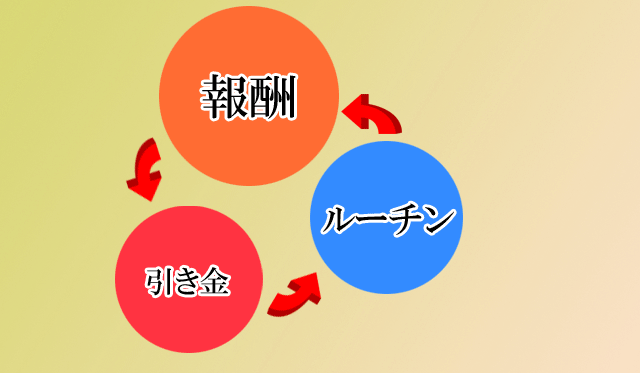

まず、チャールズ・デュヒッグ『習慣の力 The Power of Habit』では、習慣の3つの要素として、「引き金」「ルーチン」「報酬」を挙げています。

- 引き金・・・「脳に自動作業モードになるように、そしてその習慣を使うかを伝える」

- ルーチン・・・「きっかけに反応して起こる慣例的な行動や思考」「身体的なものだったり、脳や感情に関わるものだったりする」

- 報酬・・・「ある具体的なループを、将来のために記憶に残すかどうか、脳が判断する役に立つ」

(チャールズ・デュヒッグ『習慣の力 The Power of Habit』 渡会圭子 訳 講談社)

そして「習慣」とは、繰り返すたびに脳の神経回路が強化され、「自動作業」や「自動操縦」のごとく、いちいち意識しなくても、勝手にやってしまう行動のことだと思われます。

たとえば、就寝の時間帯になったら、自然と洗面台に向かって歯磨きをするのは、意識というよりは、むしろ「無意識」や「潜在意識」と呼ばれる領域によるものだといえます。

そのため習慣について考えるには「意識」ではなく、「無意識」や「潜在意識」が関わっていることを念頭に置いておかなければならないのです。

さらにいえば「習慣化」とは、その時行っていることが、やがて「意識」の領域から「無意識」のほうへ移行するということなのです。

習慣とは「ほとんど考えずにする行動」のこと。

たとえば自転車に乗れるようになるまでは、倒れてしまわないようにバランスをうまく取ろうとするなど、意識的な練習が必要になります。

しかしうまく乗れるようになれば、バランスをとること自体は無意識にできるようになります。

「習慣」も実は、自転車が乗れるようになる過程と同じようなものなのです。

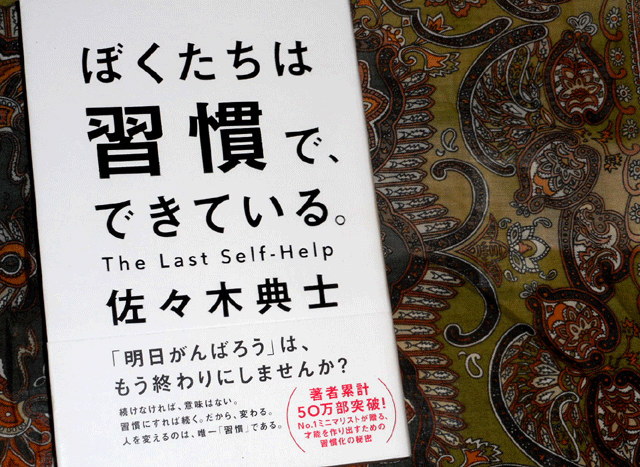

このことに関して、佐々木典士氏は、前回の記事でとりあげた『ぼくたちは習慣で、できている。』のなかで、習慣とは、

「ほとんど考えずにする行動」

だとし、さらに、

「何かが習慣になっている状態というのは、意識をほぼ使わず、限りなく無意識の行動に近い状態」

だと述べています。

何かが習慣になっている状態というのは、意識をほぼ使わず、限りなく無意識の行動に近い状態だとぼくは考えている。その状態ではそれをするかどうかという「悩み」や「決断」、どんな方法を取ろうかという「選択」がそこにはない。悩み、選択、決断、それらはすべて意識でする問題だからだ。(p66)

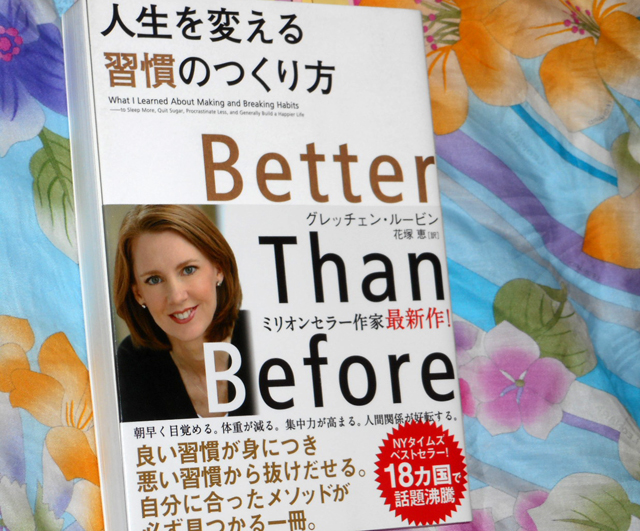

またこのことは、グレッチェン・ルービン『人生を変える習慣のつくり方』(花塚恵 訳 文響社)においても同様で、

習慣の定着を本当に決定づけるものは、行う頻度でも、繰り返すことでも、その行動の引き金となることへの慣れでもない。これはもちろん大事だが、習慣の定着を決定づける重要なカギは「決断という行為」にある。正確に言えば、決断という行為がなくなることで習慣となる。

(グレッチェン・ルービン『人生を変える習慣のつくり方』 花塚恵 訳 文響社 p14)

と述べられています。

知っておきたい「ハビット」と「アティチュード」の違い。

さらに認知科学者である苫米地英人氏は、『いい習慣が脳を変える』のなかで、日本語でいう「習慣」には、実は「ハビット」と「アティチュード」があることを指摘しています。

では、「ハビット」と「アティチュード」の違いは何かといえば、簡単に言うと以下のようになります。

- ハビット・・・「無意識の癖を含む行動性向」。毎朝歯を磨く、顔を洗うなど。

- アティチュード・・・「物事に対する考え方」。健康のためには、雑菌だらけの口の中を清潔にしておくのは良い事だ、など。

そして、この「ハビット」と「アティチュード」に関して、苫米地英人氏は、

- 「ハビットとアティチュードに共通しているのは、両方とも脳内にできているパターンだということです。」

- 「アティチュードの方は少し抽象的な性質が大きく、ハビットは具体的な行動まで伴っているパターンです。」

としたうえで、

「人間の脳内でそれらがどのように働いているのかというと、まずその人の「信念」であるブリーフシステム(Blief System)に基づき、アティチュードが生まれます。次に、そのアティチュードを行動に移します。それが繰り返されるとハビットになっていくのです。」(p19)

と述べています。

つまり、日々の習慣(ハビット)を変えるには、「物事に対する考え方」である「アティチュード」や、「信念」(ブリーフシステム)というもののほうが、より重要になってくるのです。

たとえば、もし自分自身のなかに、特定の習慣を続けていくためのたくさんのエビデンス(根拠)が集まってくれば、その習慣が「信念」になり、いつまでも続けている可能性が高くなるわけで、「その習慣を続けることが自分にとって良いことだ」と強烈に思い込むことで「信念」にしてしまえば、わざわざ意識したり、モチベーションを高めたりしなくても、毎日自然にやってしまうようになれるのです。

習慣を身につけることというのは、習慣を完成させることとは違う。

習慣に完成はない。

習慣とは、習慣にし続けようとすることである。

(佐々木典士『ぼくたちは習慣で、できている。』 p272)

習慣を身につけるとは意識から無意識に移行すること。

以上今回は、習慣とは何かということについて述べてきましたが、意識的に何かをしなければならないとしたら、それは「習慣になっている」「習慣を身につけている」とはいえないのです。

反対に、寝る前に歯を磨く、朝起きたら顔を洗うなど、わざわざモチベーションを高めなくても、勝手に無意識的に当たり前のこととしてやってしまうのであれば、そのことは「習慣」なのです。

それゆえ、新しい新しく始めたことを習慣化したいのであれば、自転車に乗れるようになったり、自動車を運転できるようになるために練習するがごとく、まずは意識的な行動が必要であり、さらにその行動を繰り返し訓練することによって無意識化することが必要になってくるのです。

そのため何かを習慣にすることは、無意識化することが必要であるため簡単ではないのですが、かといって練習次第で習慣化できるので、難しいわけではないのです。

すなわち、習慣化したいことを、すぐにやめてしまわず、毎日少しの時間でも意識的に我慢強く繰り返していけば、未来では無意識にできるようになっている可能性が高いのです。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪

『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』

Amazon Kindle で販売中です😊