contents

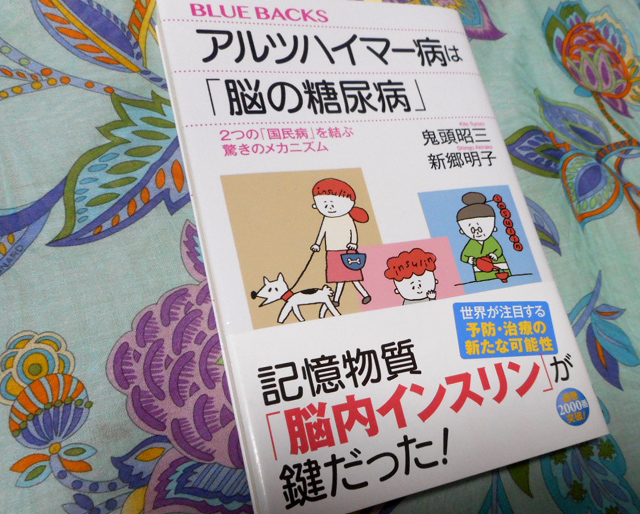

今回は、『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム』(鬼頭昭三 新郷明子 著 講談社ブルーバックス)を取りあげたいと思います。

以前の記事で、サラダ油の摂り過ぎが認知症や糖尿病の原因のひとつなのではないか、といった内容の記事を書きましたが、今回ご紹介する鬼頭昭三・新郷明子氏らによる『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」』(講談社ブルーバックス)では、「日本人の国民病」ともいえるアルツハイマー病と糖尿病の関係性に着目しています。

鬼頭昭三・新郷明子氏らは、この『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」』のなかで、「では、なぜここで、アルツハイマー病と糖尿病という、一見、関係がなさそうな二つの病気の話をするのでしょうか?」とし、さらに、以下のように述べています。

それは、現代日本の二大疾病として浮上してきたからだけではありません。実は糖尿病の人は、そうでない人に比べて二・五倍から三倍程度、またはそれ以上にアルツハイマー病に罹りやすいことが、最近の研究によってわかってきたからです。しかしこの表現は、突っ込んだ言い方をすると正しくありません。糖尿病とアルツハイマー病の関係は〝罹りやすい〟というような生易しいものではないのです。著者らの臨床的な研究や基礎研究によって、この二つの病気の根本的原因が同じであることが浮かび上がってきたのです。この考え方は最近発表された多くの論文の中でも、世界的に支持されてきています。そしていま、有効な対策が見いだせないアルツハイマー病を、糖尿病の薬で治そうとする流れが起こりはじめているのです。

(鬼頭昭三・新郷明子『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」』p4~5)

アルツハイマー病は、実は2型糖尿病と類似点が非常に多い生活習慣病で、ともに加齢が基本的原因です。アルツハイマー病は、家族または本人が物忘れを感じはじめるよりも一五年から二〇年ほど前に、事実上発病しています。糖尿病もまた、発病していても、自覚症状がまったくないまま、一〇年、一五年を過ごすことの多い病気なのです。

糖尿病の人がアルツハイマー病に罹りやすいことは、近年、国内外の研究で数多く報告されており、いまではよく知られた事実です。最近の調査でも、アルツハイマー病と糖尿病の患者が並行して増えていることが報告されています。このことは近年、経済成長とともに糖尿病の罹患率上昇が著しい中国やインドでも、同様の傾向がみられています。血糖値が高い人ほど、アルツハイマー病のリスクが高くなるという結果も示されています。

(鬼頭昭三・新郷明子『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」』p112)

糖尿病・アルツハイマー病と関わる「インスリン抵抗性」とは?

鬼頭昭三・新郷明子氏らは、アルツハイマー病と糖尿病の発病の関連性において、ホルモンの一種である「インスリン」と「インスリン抵抗性」が関係していることに着目しています。

ちなみに「インスリン抵抗性」とは、「血液中や脳内などで、存在するインスリンの量に見合ったインスリン作用が発揮できない状態のこと」をいいます。

そして、鬼頭昭三・新郷明子氏らによれば、どうやら「体が糖尿病になり、高インスリン血症になり、脳内のインスリン情報伝達が支障をきたす」ことが、アルツハイマー病になることと関係しているようなのです。

糖尿病を予防することは、アルツハイマー型認知症の予防にもつながるワケ。

例えば、「インスリン自体が脳の中で記憶物質として働いていることに加えて、インスリン情報伝達の障害が脳での糖利用の低下に繋がることが、アルツハイマー病という結果を生むのです」(p123)と述べられており、さらに、

インスリンは脳の中で、神経細胞の生存、修復を支え、記憶をつくり、アミロイドβタンパクを分解する作用を持っています。脳でのインスリン作用がうまく機能しなくなれば、アミロイドβタンパクの蓄積が招きます。さらにいうと、アミロイドβタンパクの蓄積は脳の中のミクログリアといわれる細胞を刺激して、サイトカインなどの炎症性物質の分泌を亢進させ、インスリン情報伝達をさらに悪化させるという悪循環を招き、アルツハイマー病を進行させることになります。

(鬼頭昭三・新郷明子『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」』p123~124)

とされています。

そして、「結論としては、アルツハイマー病の基本的な原因は、脳内でのインスリン抵抗性の存在であると考えられるのです」としています。

したがって、この『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム』を読む限りでは、糖尿病を予防することは、アルツハイマー型認知症の予防にもつながるのだと考えられます。

このあたりのことを詳しく知りたい方は、実際に本書『アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム』を一読していただきたいと思いますが、糖尿病とアルツハイマー型認知症を予防するには、ゆるやかな糖質制限を実践するなどして、糖質・炭水化物の摂取の仕方に気をつけるとともに、サラダ油・植物油の摂り過ぎや揚げ物・ファストフード、植物油脂が使われている加工食品の摂取を控えることが重要だと思われるのです。