contents

2023年の始まり、より幸福な生き方の実現のために、いつもの習慣を変えてみませんか?

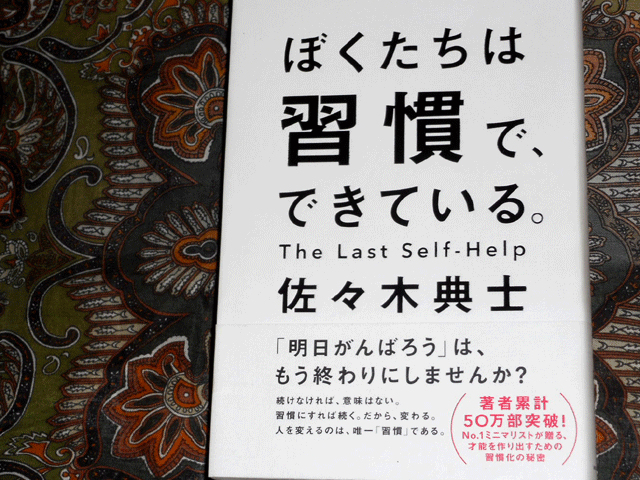

今回は、『ぼくたちは習慣で、できている。』 (佐々木典士 著 ワニブックス)という本のご紹介です。

早起きやジョギングなど、健康のために新しく始めたことが習慣化しなかったという経験をお持ちのかたは多くいらっしゃると思いますが、そもそも「習慣」とは何か? もしくは、

<新しく始めたことを習慣化するにはどうすれば良いのか>、

ということについて考えるために、佐々木典士『ぼくたちは習慣で、できている。』 (ワニブックス)はオススメです。

作家で編集者でミニマリストであり、ベストセラー『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』の著者としても有名な、佐々木典士(ささきふみお)氏の『ぼくたちは習慣で、できている。』は、自己啓発本の一種であるという先入観が見事に裏切られるほど、多岐にわたり、非常によく「習慣」についての思索が巡らされている一冊なのです。

では、そもそも習慣とは何なのでしょうか?

本書『ぼくたちは習慣で、できている。』においては、習慣とは、

「ほとんど考えずにする行動」

であると述べられ、さらに、

「何かが習慣になっている状態というのは、意識をほぼ使わず、限りなく無意識の行動に近い状態」

であるとも著者の佐々木典士氏は述べています。

つまり、

「習慣とは「ほとんど考えずにする行動」のこと。習慣にするには、意識自体の出番を減らす必要がある」(p64)

のであり、意識的に何かをしなければならないとしたら、それは「習慣」とは呼べないのです。

反対に、寝る前に歯を磨くなど、わざわざモチベーションを高めなくても、勝手に無意識的にやってしまうのであれば、そのことは「習慣」なのです。

何かが習慣になっている状態というのは、意識をほぼ使わず、限りなく無意識の行動に近い状態だとぼくは考えている。その状態ではそれをするかどうかという「悩み」や「決断」、どんな方法を取ろうかという「選択」がそこにはない。悩み、選択、決断、それらはすべて意識でする問題だからだ。

(佐々木典士 『ぼくたちは習慣で、できている。』 p66)

『ぼくたちは習慣で、できている。』は、習慣や習慣化に踏み込んだ非常に実用的な一冊。

ところで、ビジネスで成功したり、人生をより幸福にしたりするために実践したほうが良いとされる習慣をいくつか紹介した書籍はたくさんあっても、「習慣」自体に踏み込み、習慣化するにはどうすれば良いのかを真摯な態度で考えている本というのは意外と少ないのです。

しかし、たとえば、佐々木典士氏が、『ぼくたちは習慣で、できている。』 のなかで、

- 「習慣を身につけるためには、できるだけ多くの失敗を経験することが必要だと思う。残念ながらこの本を一読しただけでは習慣は身につけられないはずで、実践と失敗が必要になってくる。」

- 「失敗しただけでは失敗ではない。失敗を次に活かせなかった時が本当の失敗だ。うまくいかない方法がたくさん見つかれば、いつかはうまく方法が見つかる。その意味で失敗は、成功とほとんど変わらない。」

と述べていることは、習慣についての理解をただのきれいごとで済まさないという意味で印象的ですし、

習慣を身につけることというのは、習慣を完成させることとは違う。

習慣に完成はない。

習慣とは、習慣にし続けようとすることである。

(佐々木典士『ぼくたちは習慣で、できている。』 p272)

としているあたりは、単にビジネスの成功者が実践している習慣を薦めているだけの自己啓発本とは一線を画す、<実用書>であるという感想をもてます。

というのは、たとえばフォロワーがたくさんいるインフルエンサーが毎日欠かさず、筋トレやジョギング、瞑想などをセルフケアのためにしていると知ってマネしようとしても、自分自身が同じように習慣化できるかどうかは、また別の話なのであり、実際には自分にとって本当に必要でなければ、ひとつひとつの行動を習慣化するのは難しいからです。

習慣に関しては、以前スティーブン・ガイズ『小さな習慣』や、苫米地英人『いい習慣が脳を変える』、グレッチェン・ルービン『人生を変える習慣のつくり方』などを当ブログで取り上げたことがありましたが、一冊だけ「習慣」や具体的な習慣化についての本を選ぶとしたら、佐々木典士『ぼくたちは習慣で、できている。』 は断然オススメです。

そういうわけで、もし「習慣」について考えたり、マインドフルネス瞑想やスロージョギングなど、健康のために実際に何か新しいことを習慣化したいと考えている方は、『ぼくたちは習慣で、できている。』を手に取ってみてはいかがでしょうか?

なお、『ぼくたちは習慣で、できている。』は増補版が2022年にちくま文庫から出ています。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪