contents

今回は『加工食品には秘密がある』(メラニー・ウォーナー 著 楡井浩一 訳 草思社)を、これからの健康を考えるための一冊として取り上げたいと思います。

メラニー・ウォーナー氏の『加工食品には秘密がある』は、原著が2013年にアメリカで出版されていますが、実際に読んでみると、都市生活のなかで加工食品が中心になっている毎日の食生活を少しでも省みるために、現代社会に生きる日本人にこそ手に取っていただきたい一冊だと感じました。

ちなみに本書の目次は以下のようになっています。

第1章 不気味なサイエンス―「食品」の形にする

第2章 旗を振る化学者―「安全で健全な食品」

第3章 不朽のチーズを求めて―プロセスチーズが変えたもの

第4章 押出成形と膨化―箱入りシリアルの秘密

第5章 ハンプティ・ダンプティ、元どおり―「ビタミン」はどこから来るか

第6章 化学の力でよりよい暮らしを―わけのわからぬ添加物

第7章 大豆の未来図―工場製の植物油

第8章 水増しされた肉―こんなところに大豆蛋白

第9章 なぜ鶏肉に鶏肉の風味をつけるのか―「香料」の魔術

第10章 健康的な加工食品―ちょっぴり健康的に

第11章 お家でのんびり、もぐもぐ―「調理不要」という魅力

しかし現代社会に生きる日本人こそ読むべき一冊だとはいっても、この『加工食品には秘密がある』は、手軽で便利な「加工食品」自体をからだに悪い食べ物だとして、警鐘を鳴らしたり激しく糾弾したりするために書かれているわけではありません。

本書の著者であるメラニー・ウォーナー氏は2004年からニューヨークタイムズの常勤ライターとして、食品産業への取材を始めており、現在はフリーランスのライターとして活躍しているそうなのです。

そのため、本書の視点は栄養学や生化学の専門家や食品の研究者といった特定の立場からのものというよりは、自分や子どもの健康を気づかう一人の市民のものなのであり、最初の「はしがき いつまでも腐らない食品」では、以下のようなくだりから始まるのです。

もう何年も前、スーパーマーケットへ行って、箱入りのシリアルやら袋入りのクッキーやらを両腕にかかえきれないくらい買い込んだことがあった。《ニューヨーク・タイムズ》で食品業界についての連載を始めて間もないころで、パッケージに印字された賞味期限を過ぎた食べ物はどうなるのだろうと疑問に思っていた。クッキーはかびが生えたり、履き古した靴みたいな味になったりするの? シリアルには虫が湧くの? わたしは、買ってきた品物を全部、キッチンの隅に一年近くしまい込んだ。表示された期限が過ぎ、さて箱や袋をあけてみると、なんとも拍子抜け。シリアルもクッキーも、見た目と言い味と言いまったく正常で、ついさっき買ってきたかのようだった。

(メラニー・ウォーナー 『加工食品には秘密がある』 楡井浩一 訳 p9)

そのあと、メラニー・ウォーナー氏は、以下のように書き連ねています。

この不朽不滅ぶりは、いったい何なのだろう? 普通なら残り物や余り物に喜んで食いつくはずのかびやバクテリアが、これだけの数の食品に見向きもしないというのは、いったいどういうわけ? パッケージに印字された日付は、〝賞味〟できる〝期限〟とはほとんど関係がないような気がしてきた。とすると、この日付は何を意味するのか? どこからどう見ても人間が食べるために作られたものなのに、自然の腐敗作用を免れるなどということがありうるのだろうか? わたしたちは子供にいったい何を食べさせているのだろう?

(メラニー・ウォーナー 『加工食品には秘密がある』 楡井浩一 訳 p10)

つまり、「加工食品」が腐らないという不自然さについて疑問に思ったことが、メラニー・ウォーナー氏の食品業界へ取材する主な動機になっているのです。

「加工食品」である限り、「安心・安全」な食べ物であるとは言えない?

また、同じ「はしがき」のなかで、

今日の食の選択肢の幅広さ、めまいのするような豊かさを思うと、ついつい忘れてしまいがちだが、スーパーマーケットの棚に並ぶ商品、ファストフード店のメニュー板を埋める品目の大半は、一世紀前には存在もしていなかった。出来合いの食品、調理済みの食品、たいていは持ち歩ける食品の数々が、アメリカの津々浦々にあふれかえっているこの光景は、人類史上最も劇的な栄養学上の転換を象徴している。食は人なりという格言が正しいとすれば、現代アメリカ人は二十世紀初頭のアメリカ人と異なる栄養組成を持つ別人種だ。母集団として見ると、わたしたちは一九〇九当時の同国人と比べて、二倍の添加脂肪分、二分の一の食物繊維、六〇パーセント増の添加糖分、三・五倍の塩分、圧倒的に大量のコーン成分および大豆成分を摂取している。

(メラニー・ウォーナー 『加工食品には秘密がある』 楡井浩一 訳 p13)

アメリカの食卓に起こったこの大規模な改造の問題的は、人間の生物学的機能がそれに対応できないことにある。わたしたちの体が食べ物を代謝するその仕組みは、石器時代にとどまり、はるか前方を行くチーズウィズやコーンフロスト、植物油で揚げたクラッシック・チキンクリスプには到底追いつけない。斬新にして高度な数々の食品操作が、人間本来の体内地理を大きく損ない、意図せざるさまざまな結果をもたらしている。食べ物を解体したうえで工業的に再製するということを始めると、往々にして生物学的な道理には沿わなくなる。

(同)

と、書かれていますが、加工食品が溢れ返っているアメリカの<食>の状況は、日本でもそれほど違いは無いように感じられます。すなわち、決して海の向こうの話ではないのです。

そのため、↑の引用文の「アメリカ」の部分を「日本」に置き換えて読んでみてもそれほど不自然ではないように思います。

ちなみに、ここで「アメリカの食卓に起こったこの大規模な改造の問題的は、人間の生物学的機能がそれに対応できないことにある」とありますが、人間の複雑な代謝過程において、原始時代には無かった加工食品がどのような影響を与えるのかは、未知な部分が多いと思われます。

したがって、食品メーカーが、特定の食品に対して、<適度に摂る分には、健康被害はない>、<この食品に含まれる添加物は、摂取してもただちに健康に対して影響が出ることはない>と考えていたところで、慢性的に加工食品を摂取した場合、今後、身体に対してどのような影響が与えられるのか、はっきりしたことは言えないように思われるのです。

つまり、「加工食品」は食べるだけで病気になってしまうような100%体に悪い食べ物であるとは言い切れませんが、かといって、メーカー側がどのような主張をしたとしても、「加工食品」である限り、「安心・安全」な食べ物であるとも言えないのです。

そして、この<「加工食品」である限り、「安心・安全」な食べ物であるとも言えない>という視点を持つことが、現代の食生活においては、大切になってくるように思うのです。

食品会社の経営者たちは、悪人でも、怠け者でも、独創性を欠いた輩でもない。〝健康食品〟の条件とは何かについては、儲け第一のご都合主義に走っているかもしれないが、それは自分たちが得意なこと、報酬をもらえることをやっているからにすぎない。つまり、食品を自分たちに儲けをもたらすような形で工業的に加工すること、そしてその製品をとことん売り込むことだ。そのためには、多くの場合、健康的に見えるが実際にはそうではない製品を作らざるをえない。(メラニー・ウォーナー 『加工食品には秘密がある』 楡井浩一 訳 p250)

これからの時代、健康のために加工食品とどう付き合っていくかが問われている

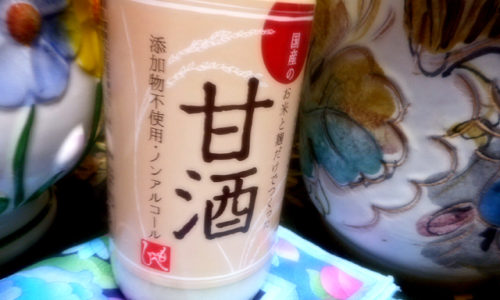

ところで「加工食品」や加工食品に含まれる「食品添加物」の問題について語ると、からだに「悪い」か「悪くないか」という二項対立で語られ、「加工食品」そのものに対して神経質になったり、時に「加工食品は人が食べる食べ物ではない」などと、感情的になったりします。

私自身は日頃の食生活によって免疫力や生命力を高めていきたいと思っていますので、加工食品や食品添加物は「からだに良くはない」とする立場で、加工食品が毎日の食事の中心になっている場合は、出来る範囲で少しずつ減らすことを始めてみることが大切だと考えていますが、かといって、現代社会において都市で生活している場合、加工食品無しで生活するのは言葉にするのは簡単ですが、実際に実践し続けるのは、よほど高い志を持たない限り難しいようにも思います。

本書『加工食品には秘密がある』を訳した楡井浩一氏は「訳者あとがき」で、

真の意味で食べ物らしい食べ物、つまり収穫あるいは生産されたその時点から腐敗が始まる有機物だけを摂取する食生活が理想には違いないが、そういう食物連鎖の頂上に誰もが立てるわけではない。大多数の消費者にとっては、何かをあきらめてかわりに何かを得る交換条件の見きわめこそが、より健全な食生活への鍵と言っていいだろう。そのためのヒントが、本書の至るところにちりばめられている。とりわけ11章は、実例集として有用性に、そして感化力に富む。

(メラニー・ウォーナー 『加工食品には秘密がある』 楡井浩一 訳 p280)

と、記していますが、「大多数の消費者にとっては、何かをあきらめてかわりに何かを得る交換条件の見きわめこそが、より健全な食生活への鍵」とする、楡井氏のこのような考え方に、私自身も強く共感するのです。

これからの時代、自分自身のカラダやこころを形成している<食べ物>という存在に関して、手軽に手に入り、お腹を満たすことができるという便利さと引き換えに何を失っているのか、時にはそのような視座をもってみることも大切だと感じます。

なお、『食品業界は今日も、やりたい放題』(小藪浩二郎 著 三五館)も併読していただくと、加工食品や食品添加物についてより理解が深まるように思われます。