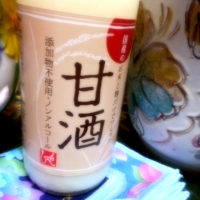

今回は、究極の発酵食であるとされる「醍醐」について述べていきたいと思います。

腸内環境を良くするためには、普段から納豆や漬け物、キムチなどの発酵食品を普段から食べるようにすることが必要不可欠ですが、実は日本の奈良~平安時代には「醍醐」という究極の発酵食品が存在していたといいます。

この「醍醐」(だいご)とは、原始仏教の「大般涅槃経」において記述されている発酵食品のことで、牛乳の最も発酵が進んだ段階であり、非常に美味しく、しかも病気を遠ざけるような大変優れた健康食だとされています。

「大般涅槃経」のなかでは、「五味」として「乳」「酪」「生酥」「熟酥」「醍醐」の五段階の味があると紹介されているといわれ、奈良時代から平安時代にかけて、この醍醐は天皇家や貴族のあいだでたくさん食べられたようです。

乳(ニュウ)→酪(ラク)→生酥(ショウソ)→熟酥(ジュクソ)→醍醐(ダイゴ)

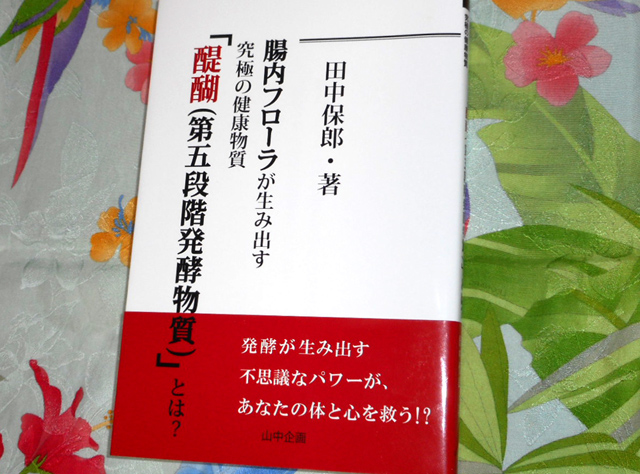

しかし実際のところ、この醍醐が一体どのような発酵食品であったのかは分かっていないそうなのですが、たとえば、この醍醐について、腸のスペシャリストとして知られる田中保郎氏は、『腸内フローラが生み出す究極の健康物質「醍醐(第五段階発酵物質)」とは?』のなかで、

「乳酸菌生産物質の中でも、最も発酵が進んだ状態こそが醍醐なのではないか、とみているのです」

と述べています。

ちなみにここでいう乳酸菌生産物質とは、乳酸菌と酵母、そして大豆が発酵熟成して生成される物質のことであり、この乳酸菌生産物質は、腸内フローラのバランスを整えるのに非常に高い効果を発揮するとして、近年、注目を集めています。

そして、先ほどの田中保郎氏は、「乳酸菌生産物質」について、

「乳酸菌生産物質は、決して乳酸菌そのものではありません。乳酸菌の発酵作用によって、その結果、何か別のものが生まれる、といったようにして登場した、いわば代謝物なのです。それで、この代謝物が、体を健康にしてくれるわけですね。

こうした物質は、腸内細菌によって生まれるものでありながら、同時にその集まりである腸内フローラを元気づけてくれる働きもあります。」(田中保郎『腸内フローラが生み出す究極の健康物質「醍醐(第五段階発酵物質)」とは?』)

とも述べていますが、「乳酸菌生産物質」は、腸内環境を根っ子から改善し、病気を遠ざける健康的な生活を送っていくために有効だと思われます。

以上ここまで、究極の発酵食品<醍醐>とは何か? ということについて述べてきましたが、実体がよく分かっていない幻の発酵食「醍醐」を実際に口にすることはできなくても、より醍醐に近い発酵食を自分なりに探求し、食生活と腸内環境に採り入れるようにすることは、これからの健康のために大切であるように思います。