contents

モチベーションを必要とせずに新しく始めたことを「習慣化する」ポイントは、以下の通りです。

- 目標設定をできるだけ小さくする(「小さな習慣」)。

- 「わずかな意思の力」によって、「小さすぎて失敗できないような小さな習慣を実行に移して」しまう。

- 習慣化の目的を「本当にやりたいこと」にし、ご飯を食べたり、お風呂に入ったりするのと同じように、当たり前のこととして毎日こなすようにする。

「令和」の時代に、何か新しいことを始めてみようと思う方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

そして運動であれ、勉強であれ、ダイエットであれ、新しく始めたことが、毎日の習慣として定着するに越したことはありません。

ですが、新しく取り組んだことを毎日続けるのに、毎回「モチベーション」が必要になるのであれば、モチベーションが上がらない日は、なかなかやる気が起きなくなってしまいます。

このことは前回の記事「生活習慣を変えてより健康になるための秘訣とは?」でも述べましたが、健康のためにマインドフルネス瞑想やヨガ、スロージョギングなどを毎日実践するのに、いちいち「モチベーション」が必要になるのであれば、実際のところ、習慣化するのは難しくなるのです。

なぜなら、「モチベーション」は不確かであるため、そのモチベーションに左右されてしまうことによって、元気な時や調子が良い時は積極的な気分になれますが、なんとなく体の調子が悪い日などは、運動や瞑想など、何かをやるきっかけをつかめなくなってしまうからです。

しかし、実は習慣化に「モチベーションはいらない」のです。

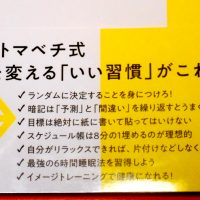

この「モチベーションはいらない」ということは、以前の記事で取り上げた『いい習慣が脳を変える』(苫米地英人 著)や、『小さな習慣』(スティーヴン・ガイズ 著)といった本の内容でも共通しています。

小さな習慣ならモチベーションはいらない。

まず、習慣化に「モチベーションはいらない」ということについて、スティーヴン・ガイズ氏は『小さな習慣』のなかで、

- 「モチベーションを使う方法がうまくいくのは、エネルギーがありあまっているとき、健康的な考え方をしているとき、ほかに大きな誘惑がないときにかぎります。」

- 「モチベーションが信頼できないのは、それが感情に基づいたものだからです。」

と述べています。

モチベーションが信頼できないのは、それが感情に基づいたものだからです。ずっと昔から、人間の感情は変わりやすく予測できないものでした。あらゆる要素が感情を左右します。何かの出来事、血糖値、気分の落ち込み、体内の化学物質の変動、ホルモン、健康状態、外部からの刺激、エネルギーレベル、信念など、言い換えれば、あらゆるものがあなたの感情に影響を与えます。あなたは本当にそんな不確かなものに希望を託したいのでしょうか? どんなものも、まず基礎がしっかりしていなければなりません。モチベーションを基礎にするのは、水の上に家を建てるようなものです。

(スティーヴン・ガイズ 『小さな習慣』 田口 未和 訳 p66~67)

ですが、「小さな習慣」の実践には、「モチベーションはいらない」といっても、「わずかな意志の力」は必要になってきます。

この「わずかな意志の力とは、小さすぎて失敗できないような小さな習慣を実行に移してくれるほんのわずかな力」なのですが、「先に行動をとると、モチベーションがすぐにあとを追いかけて」くるのです。

すなわち、まず「わずかな意思の力」によって、「小さすぎて失敗できないような小さな習慣を実行に移して」しまえば、わざわざモチベーションを上げようとしなくても、すぐに「もっとやりたい」という気持ちが湧き起こってくるのです。

大事なのは、わずかな意志の力によって、とりあえず行動することなのです。

そして、最初はハードルが低い小さな習慣であっても、続けるうちに次第に成長していくことで、やがて本当の習慣に育てることもできるのです。

「そもそもモチベーションなど存在しない」わけとは?

さらに、「モチベーション」に関しては、「コーチング」の第一人者としても知られている認知科学者の苫米地英人氏が、

「そもそもモチベーションなど存在しない」

と『いい習慣が脳を変える』のなかで述べていることは注目に値します。

この「そもそもモチベーションなど存在しない」とは、どういうことでしょうか?

苫米地英人氏の多くの著作を読んできた私が理解する限りでは、毎日ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、眠ったりするのに、わざわざモチベーションを高める必要が無いのと同じように、自分にとっての正しいゴール設定が出来ていれば、目的遂行のためにモチベーションを高めるという考え方自体が必要ないということなのだと思われます。

要するに、自分が設定したゴールと行動が合致していれば、わざわざモチベーションを高めなくても、習慣として自然にやりたいことをやってしまうということなのです。

反対に、何かをやるのにモチベーションが必要になるということは、そもそもそのことは実は、「本当はやりたくないこと」である可能性が高いのです。

ゴールに合致しているときは、人間は自然に行動を起こすものです。モチベーションとは、そのことに無理やり、言葉を付けただけのことです。その理由はおそらく簡単で、ゴールに合致していないことをさせようとするからです。それを日本語では「洗脳」と言います。

その人のゴールに合致していないことを無理やりさせようとするときは、それを促す強い力が必要になります。だからモチベーションという言葉を持ち出して、それを高めるように強要するということが起きるのです。

本来、人間はゴールに合致しないこと=やりたくないことは、やれないし、やってはいけないのです。

(苫米地英人『いい習慣が脳を変える』p34~35)

以上ここまで、習慣に「モチベーション」は必要ない理由について述べてきました。

モチベーションを必要とせずに新しく始めたことを「習慣化する」ポイントは、以下の通りです。

- 目標設定をできるだけ小さくする(「小さな習慣」)。

- 「わずかな意思の力」によって、「小さすぎて失敗できないような小さな習慣を実行に移して」しまう。

- 新しいことを習慣化する目的を「本当にやりたいこと」だからと思い、ご飯を食べたり、お風呂に入ったりするのと同じように、当たり前のこととして毎日こなすようにする。

最後に、新しいことを始めても、結局これまで通りの日々に戻ってしまわないためには、自分の「コンフォートゾーン」(心地よい現状)からまずは1歩抜け出す勇気をもつことが重要だと思われます。

そしてそのためには、モチベーションはいらないとしても、どうしても「意志」の力は必要になってくると思われます。

すなわち、新習慣を、将来・未来のためや、自分の現状を変化させるために、毎日必ずやらなければならないこと・必要なことであると徹底的に認識することも重要なのです。

このことはすなわち、その習慣が自分の未来にとって必要だと認識するために、勉強したり情報を集めたりすることで、自分のなかで動機づけをしたり、根拠を作ったりして、ある程度必然にしてしまうことを意味します(自分にとってその習慣が大切だというエビデンスを集めるということ)。

何事も、自分にとって重要だと思えなければ、続かないのです。