contents

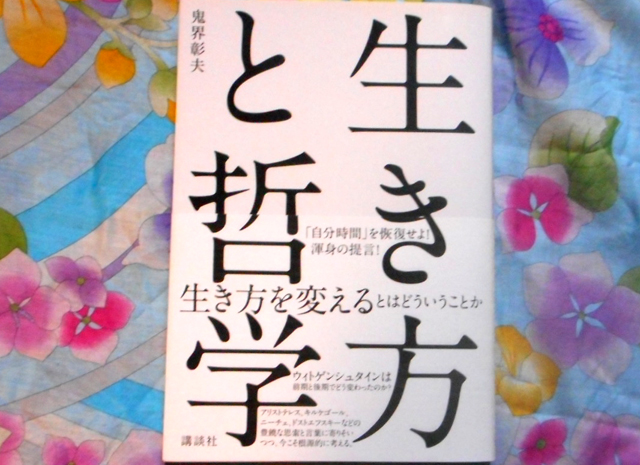

今回は『生き方と哲学』(鬼界彰夫 著 講談社)を、これからの時代の幸福を考えるために、ご紹介していきたいと思います。

ウィトゲンシュタイン研究で知られる鬼界彰夫氏の『生き方と哲学』では、冒頭に「本書は、真剣に生きようとするがゆえに生きることに悩む人達に向けて書かれた、生き方についての哲学的考察である」とある通り、人間の「生き方」というものについて哲学的に考察されています。

しかし、「生き方」といっても、決してこれから幸せになるための生き方が、一部の自己啓発本のようにマニュアルに沿ってシンプルに提示されているわけではありません。

著者の鬼界彰夫氏がこの『生き方と哲学』を書かれなければならなかった理由は、「最も容易に見出されるはずの人々の自分時間における幸福が、自分時間があちこちにおいて壊れているがゆえに」、「多くの者が生き方に悩んでいる現実」が存在しているからだと述べていますが、氏が本書『生き方と哲学』において一貫して主張するのは、「自分時間」を大切にすべきだということなのです。

では、「自分時間」とは一体何でしょうか?

このことに関して、まず鬼界氏は、アリストテレスの哲学から「エネルゲイア」という概念を持ち出しています。

「エネルゲイア」とは、「自分のすでに持っている能力を発現させる活動」のことであり、鳥が空を舞い、魚が海を泳ぐような、生物が本来持っている能力の発現のことであるといいます。

人間は一般的に何らかの目的のためにのみ行動すると思われがちで、それは「キーネーシス」と呼ばれるのですが、人間の行動のすべてが目的達成のためになされるわけではありません。

例えばふらりと外出をするのは、必ずしも買い物が目的ではなく、ただぶらぶらと散歩することもあり得るのです。

生き物が生きるとは、己の命を輝かせることにより、自己本来のあり方であり続けることである。そしてそれは同時に、その生き物が自身の生を享受することであり、もし我々があえて「幸福」という言葉をすべての生き物に対して使うとすれば、これこそが生き物にとっての幸福、すなわち本来的にして良き生に他ならない。

(鬼界彰夫『生き方と哲学』p48)

すなわち我々が人間として生きるとは、その生の始まりの一定の時期(後にのべるように、それは他の生き物に比べはるかに長い期間におよぶ)において形成し、獲得し、習得した能力の総体として自分の命を働かせ、自分として有ることであり、諸条件が許すかぎり自分の命を働かせ続け、自分として有り続けることである。

(同p49)

人生を目的化することが、人生の目的になっていってしまうワケとは?

このような、ただ「自己本来のあり方であり続ける」ということに関して、人生の目的とは何かとあえて問うことは無意味に等しいのですが、実際は、生きることそのものが、目的達成行動と区別なく一緒くたにされているがために、常に人生に目的を設定することを強いられ、その分、「エネルゲイア」としての生の重要性が忘れられてしまうのです。

そして、だんだん人生を目的化することが、人生の目的になっていってしまう、ということが多くの方が経験済みなのかもしれませんが、このような事態で問題になってくるのが、貨幣と労働の性質だといいます。

鬼界氏によれば、労働とはそもそも「目的達成行動」に過ぎず、必要が満たされればそれを続ける必要がないといいます。自分の家族が住むための家を建てるために、労働したとしても、家が完成してしまえば、それ以上労働を続ける必要はないのです。これは動物が空腹を満たすために獲物を捕獲するのと同じで、空腹が満たされれば、餌を求めて彷徨う必要がないのと同じです。

ですが、社会においては、人は他人との関わりを持ち、それぞれが役割を担いながら生きていくことになります。例えば、食べ物一つ調達するにしても、一生無人島で狩りをして過ごそうとするならともかく、それ以外の人は、食べ物や材料を売ってくれる誰かに頼らなければならないからです。

それゆえ人は何らかの職業に就き、自分ではなく他人のニーズを満たし、そのことで貨幣という報酬を得て、生命維持のために自分の生活を維持しなければならないのです。

ところが、貨幣が力を持ち始めると、単純な話ではなくなってきます。貨幣制度の中では、人は貨幣によって何もかも決定されてしまうことになるのです。人間の生活の営みが、貨幣という尺度や基準によって、格付けされ、管理されてしまいます。個人の生きる時間にすら、貨幣が浸透してしまうのです。

このことについて、著者の鬼界彰夫氏は『生き方と哲学』のなかでこのように書いています。

貨幣はすべてを貨幣化する魔物のごとき強力な制度である。貨幣制度が貨幣化できない唯一の存在が、我々自身の命とその本来の働き(生活動)である。我々自身の命そのものが貨幣化されず、貨幣化された命というものがありえないがゆえに、我々のあり方が貨幣化するにつれ我々の命は次第にやせ細ってゆく。そしてその極限として、我々自身の命が完全に空洞化し、その本来の活動が我々の生から消失することがありうる。(中略)それは完全な非本来的生、すなわち幸福と呼ばれるものの対極にある生き物の状態である。

(鬼界彰夫『生き方と哲学』p74)

貨幣制度における労働の意味とは?

労働は自分が生きていくうえで必要な分だけすればよいのですが、貨幣制度の中ではそうはいかなくなるのです。

貨幣制度においては、他人の必要を満たすために労働をし続けなければならないため、十分な収入が確保出来ているにも関わらず、働きすぎていることに気づかなくなります。

自分から「したい」と望んで労働することに問題は無いかもしれませんが、他から過度に労働を強制させられていることを<奴隷>と呼ぶように、自らそのような状態に陥り、気づかぬうちに幸福度が低下することはあり得ます。著者はこれを「自己奴隷化」と呼び、そのような奴隷化に陥らせる原因の一つとして、お金以外に、「理想」という概念を挙げています。

「理想」というものはある意味、「こうすべきだ」「こうしなければならない」「こうすることは間違っている」ということを強く押し付けてくるものであるといえます。

社会的理想にかなったことで、人は賞賛や名誉を得られ、そのことは人にとって気持ちが良く、働くことへの強い動機付けになるのかもしれませんが、社会にとっての理想に応えるために「労働と労苦を引き受け」ようと、誠実になればなるほど、「次第に生存の限界に近づく」ようになるのです。

その理由は、理想のために生きるとは、他人の命のために自らを犠牲にする「無私的献身性」のことであり、自分らしい時を過ごすという幸福が失われてしまうからです。

集団的過労死や集団自殺といったものを著者は「生物にとって最も恐れるべき結果」と述べていますが、現代社会においては、このような事態は決して他人事ではありません。

それゆえ人生の時間のほとんどが他人の必要を満たすための労働に費やされ、そのことで悲鳴を上げているならば、そういった事態は何としても避けるべきです。

その際、「わがまま」と呼ばれて批判されることを恐れてはなりません。「わがまま」な人とは、「自分らしく過ごせる時間を必要以上に放棄することを拒否している」人のことだからです。

自分時間は自分自身によって壊される?

ところで、冒頭で触れましたが、鬼界彰夫氏がこの『生き方と哲学』を書かれなければならなかった理由は、「最も容易に見出されるはずの人々の自分時間における幸福が、自分時間があちこちにおいて壊れているがゆえに」、「多くの者が生き方に悩んでいる現実」が存在しているからだといいます。

そして「自分時間」というものは、それ自身によっては壊れず、自分自身によって壊されるのだというのです。

なぜなら「自分時間」は客観的な価値観というものが、通用しないからこそ、成り立っているものだからです。

逆に言えば、客観的な価値観というものが、世の中のあらゆるところにまかり通っているから、「自分時間」というものの大切さを忘れがちになるのではないでしょうか?

ここでいう客観的な価値とは、物につけられた値段のようなもののことを指します。例えば一冊の本の本当の値打ちというものは、その本を読んだ者にとっては、それぞれ違ってきます。例え数百円で売られていたとしても、感銘を受けたのであれば、その倍の値段であっても、喜んでお金を払うのではないでしょうか?

しかし、誰にでも通用する価値というものは、市場が需要と供給の関係でその都度決定した、買い物する時の共通の値段のことなのです。学力を始めとした人間を格付けするために使われる数値も、誰にでも共通することが前提の価値観です。そういった客観的な価値観が浸透しすぎていることに、「自分時間」を破壊してしまう落とし穴があるのです。

生きづらさを抱えている時こそ「自分時間」が必要。

もちろん、共通の価値観や尺度が無ければ、生活そのものが成り立たなくなるのは確かです。

このことは「時間」においても同じです。

会議を始めるのに、時計が指し示す「正しい時間」が無ければ、不都合が生じます。人によって物の値段が違えば、買い物が出来なります。だから客観的な価値観というものはどうしても必要なのですが、自分という存在の何もかもを、客観的な価値観の方に合わせて生きようとすると、いわゆる「生きづらさ」を抱えてしまうのだと思われます。

なぜなら、好きなことに没頭したり、自分にとってかけがえのないものと向き合ったりしている時には、他人と共通の価値観や尺度など問題にならないからです。

つまり、生きづらさを抱えている時こそ、共通の尺度ではなく、好きな事だけに没頭し続ける「自分時間」が必要になってくるのです。

なお、『生き方と哲学』後半部の内容については、「生きることの幸福を粘り強く考えるー『生き方と哲学』2」の記事をご参照ください。