最近何だかやる気が起きないうえに暗いニュースばかりで、どことなく「うつ」っぽいと感じたら、食事・運動・瞑想で自分自身を大切にするためのセルフケア習慣、始めてみませんか?

今回の記事はなぜ食事・運動・瞑想が「うつ」な気分を良くするのか? ということについて述べていきたいと思います。

この『食事・運動・瞑想で「うつ」な気分を良くする生き方』の前半部では、食事・運動・瞑想がなぜ「うつ」な気分を良くするのかということについて、後半部では、「うつ」の要因として、ストレスやエネルギー不足、自分を大切に出来ないことを挙げています。

特に後半部では、脳ストレスや「ぐるぐる思考」によるエネルギーの消耗、子ども時代の親子関係から生じてくる自己嫌悪について書いていますが、これらはどれも密接に関係し合っているように思います。

そしてその問題を少しでも解決していくために有効なのが、食事・運動・瞑想による心身の健康へのアプローチなのです。

以下、食事・運動・瞑想によって「うつな気分」を良くしていくためのポイントです。

☆食事☆

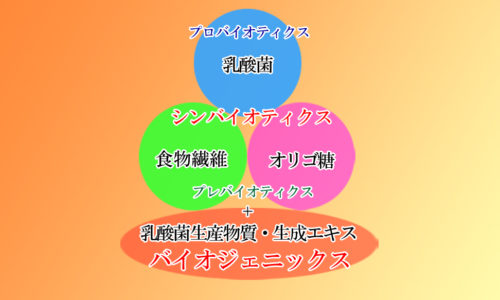

厳密にはうつや脳に良い食事というものはないため、新鮮な野菜や果物、お米、肉や魚、海藻、発酵食品などから栄養素をバランスよく摂るようにすることが大切。

また出来る範囲で少しずつ、加工食品・食品添加物、質の悪い油(トランス脂肪酸など)の摂取を減らすようにする。

☆運動☆

ヨガやスロージョギング、ゆっくりスクワットといった適度な運動を行うことは、神経細胞やBDNF(脳由来神経栄養因子)を増やしたり、認知機能を改善したりすることにつながる。

また、ストレスに対して強くなる。

しかし「うつ」の時ほど運動する気がなかなか起きないため、いきなり毎日頑張ろうせず、まずは「週末だけ1日20分程度のウォーキングをしてみる」「筋トレは3日に1回だけ」など、最初のハードルをなるべく低くする。

さらに「うつ」はエネルギー不足が関係しているため、無理に運動をし続けることで疲れすぎないように注意する。

☆瞑想☆

自分ひとりでは解決が難しい問題に対して、「ぐるぐる思考」や「自動思考」を延々と続けることは、脳でエネルギーをかなり消耗してしまう。

しかし日頃からマインドフルネス瞑想の実践によって、過去や未来ではなく、現在(いま)を意識するようにトレーニングすることは、「うつ」な気分を良くしていくことにつながる。

また、いきなり30分の瞑想をしようとすると、すぐに退屈に感じて続けるのが難しくなるため、1分からの「小さな習慣」から始めてみる。そうすれば、3分、5分、10分と長く続けられる可能性が出てくる。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪

当ブログ管理人が書いた『食事・運動・瞑想で「うつ」な気分をよくする生き方 自分を大切にするためのセルフケア習慣』、Amazon Kindleで販売中です😊