contents

毎日の食事で腸の健康に必要不可欠な「食物繊維」は足りていますか?

今回は食物繊維の効果・効能が腸内環境や腸内フローラの改善につながるということについて述べていきたいと思います。

まず、食物繊維に期待出来る効果・効能としては以下が挙げられます。

- 腸内環境を改善する効果

- 腸内細菌のバランスを整える効果

- デトックス(毒出し)効果

- 糖尿病・肥満症を防ぐ効果

- ダイエット効果

- 血糖値の急激な上昇を防ぐ働き

では、なぜ食物繊維が腸内環境の改善に効果的なのでしょうか?

その理由としては、食物繊維が腸内細菌のエサになるというが挙げられます。

一般的な糖質とは違い、食物繊維が消化酵素によって分解されないという、難消化性の性質をもっています。

そのため、食物繊維は食べかすのようない扱いでしたが、食物繊維にこのような性質があるのは、実は、食物繊維が腸内細菌のエサになるためなのです。

そしてその食物繊維が腸内細菌のエサになるということが、腸内細菌のうちの善玉菌の増殖を促すのです。

また食物繊維には、腸を刺激して腸の蠕動(ぜんどう)運動を促す働きもありますが、この働きは便秘を解消するのにも役立つとされています。

食物繊維がもつデトックス作用に注目。

それに加えて、食物繊維には、腸内に溜まっている毒素や有害物質を吸収し、体の外に排出するという毒出し(デトックス)作用もあります。

この食物繊維のデトックス作用によって腸内に溜まった毒素、有害物質などが体外に排泄されると、腸内環境はきれいになり、悪玉菌の増殖が防がれるため、腸内細菌の集まりである腸内フローラが整えられるのです。

反対に、もし腸内環境が、食生活の乱れや運動不足、過度のストレスの連続などによって悪化してしまうと、腸内細菌のバランスが崩れて悪玉菌が増殖してしまいます。

またアンモニアや硫化水素、インドールやニトロソアミンなどの毒素や有害物質も腸内で発生するようになります。

そうなってしまうと、身体と心の根本的な体調不良につながっていってしまい、免疫力や生命力が低下していってしまいます。

特にニトロソアミンは発がん性物質であるため、腸内環境が悪化することは、大腸がんや潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群などの発症リスクも高めます。

しかし、普段から食物繊維を多く摂るようにすれば、腸内環境の悪化は防がれるうえ、腸もキレイになっていくため、自ずと腸内細菌のバランスは整い、腸内フローラは改善に向かうのです。

こちらは食物繊維のバランスが良いタマチャンショップの「八百屋ファイバー」。管理人オススメ。

食物繊維には水溶性と不溶性の2種類がある。

ところで腸内細菌のバランスを整える働きがある食物繊維には、難消化性デキストリンなど、水に溶けやすい「水溶性」と、セルロースなど、水に溶けにくい「不溶性」の2種類が存在します。

そして、腸内フローラや腸内環境を効果的に改善していくためには、この「水溶性」と「不溶性」をバランスよく摂っていく必要があると言われています。

水溶性食物繊維

| 作用 | 腸管内でゲル状になり、便の移動をスムーズにする |

| 機能 | 便を正常にする・過敏性腸症候群の症状を改善にする・有用菌の発酵の材料になり、短鎖脂肪酸を生成する |

| 主な食品 | 根菜、野菜、豆類、海藻、きのこ、熟した果実 |

不溶性食物繊維

| 作用 | 水分を吸収して膨らみ、便量が増加することで便通が改善する |

| 機能 | 便秘を解消する・有害物質を希釈し、がんの予防や血圧を下げる |

| 主な食品 | 穀類、野菜、豆類、甲殻類の殻、ココア、熟していない果実 |

食物繊維の不足は腸内環境を悪化させる。

ところで、近年、毎日の食事をスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売されている加工食品やファストフードで済ます方が増えてきているかもしれませんが、野菜や果物、海藻類などをほとんど口にせずに加工食品ばかりを食べていると、深刻な問題が生じてきます。

それは食物繊維の不足です。

先述しましたが、食物繊維はヒトの酵素では消化できないため、小腸で吸収されずに大腸に送られるのですが、大腸に送られた食物繊維は腸内細菌のエサになったり、腸内の有害物質を吸着し、便のかさを増やして体外に排出したりします。

つまり、食物繊維は腸内細菌のバランスを整えたり、デトックス(毒出し)したりしてくれるのです。

そういうわけで、食物繊維が不足してしまうと、反対に便秘や大腸がんなどの原因にもなります。それに加えて、認知症の方の多くは、便秘気味だといわれているので、近年増え続けている認知症を予防するには、脳だけではなく、腸に注目し、腸内環境を整えることが大切なのです。

また、食物繊維の不足によって腸内環境が悪化してしまうと、細胞に栄養素を運ぶ血液が汚れてしまうため、結果的に細胞も汚れてしまいます。このあたりのことはアトピー性皮膚炎の発症にも関係してくるので、アトピーに悩まされている方は、食物繊維を多く摂ることによって腸内環境を整えることが重要だと思われます。

食物繊維と糖質制限

ところで近年、糖質制限が健康やダイエットのために流行していますが、極端に炭水化物をゼロにする糖質制限を行うことは、必ずしも健康やダイエットのために良い効果をもたらしてくれるとはいいきれません。

なぜなら炭水化物をゼロにしてしまうと、食物繊維やオリゴ糖など、腸内細菌のエサになる糖類を摂らないことになってしまうからです。

もちろん近年は血糖値を急激に上げる糖質を摂り過ぎる傾向にあるため、糖質制限を行い、白砂糖や異性化糖、精製デンプンなど、血糖値を急激に上げてしまう糖質を減らすことは、生活習慣病や、アトピーや認知症、うつ病などの病気を予防していくために必要なことです。

しかし健康維持の基本は腸にあると考えられるため、腸内環境を整える働きがある食物繊維やオリゴ糖をまったく摂らないようにする糖質制限は体調を崩す原因になると思われます。

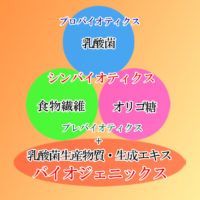

そのため、炭水化物はある程度減らしながらも、「プレバオティクス」とも呼ばれる食物繊維やオリゴ糖が含まれた野菜や果物、海藻類、雑穀類をたくさん食べるようにして、ゆるやかな糖質制限を実践することは、健康やダイエットのために大切であると感じられます。

また、ご飯やパンなどを食べる前に食物繊維(特に水溶性)を摂るようにすると、糖質の吸収がゆるやかになるとされています。

食物繊維は短鎖脂肪酸を作るために必要不可欠。

さらに、食物繊維を摂るようにすると、腸内細菌が「発酵」と呼ばれる現象を起こし、飽和脂肪酸の一種である「短鎖脂肪酸」を生じさせます。

この「短鎖脂肪酸」とは酢酸、プロピオン酸、酪酸などの総称のことであり、大腸粘膜のエネルギー源になることなどが知られています。

また、食物繊維を多く摂ることで腸内細菌がこの短鎖脂肪酸を生み出すようになると、肥満症の予防やダイエット効果に加え、潰瘍性大腸炎や大腸がんの予防など、からだや腸にとって様々な良い働きが生じるようになると言われています。

それに加えて、日本における酵素栄養学の第一人者である鶴見隆史氏は、『食物養生大全』のなかで、食物繊維の効果・効能として以下を挙げています。

- 便の構成要素となり便量を増大し便秘を防ぐ

- 発がん物質や有害菌、有害物質を吸着し体外に排泄する

- 消化管の働きを活発にする

- 糖の吸収速度を遅くし食後の急激な血糖値上昇を防ぐ

- 唾液分泌を増す(咀嚼が多い場合)

- 胆汁酸を吸着し体外に排泄する

- コレステロールの余分な吸収を防ぐ

- ナトリウムの過剰を防ぐ

- 腸内での有用菌(善玉菌)のエサとなり有用菌を増やし腸内環境を改善する

- 胃袋がいっぱいになり過食しにくくなり、そのためカロリー制限できる

- 粘性の食物繊維ほど小腸に分泌される膵液と胆汁の液や酵素の量を多くする

- 腸の蠕動運動を活発にし、内容物を速やかに移動させる

- 水溶性食物繊維は短鎖脂肪酸をつくり、これがありとあらゆる作用をする

(鶴見隆史『食物養生大全』評言社 p420~421)

以上、ここまで食物繊維の効果・効能について述べてきましたが、ぜひ腸内環境を改善するために、サプリメントなどを利用しても良いので、日頃から食物繊維が不足しないような食生活を実践してみることをオススメします。

しかし、普段から肉食中心の方は、いきなり普段あまり摂っていない野菜などを増やしすぎると、腸内の細菌が消化しきれないので、食物繊維の量を少しずつ増やしていくことが大切です。

また、腸内細菌のエサになる食物繊維を必要以上に摂り過ぎてしまうと、腸内細菌が増殖しすぎてしまう可能性もありますので、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、過剰摂取ではなく、腸内細菌のバランスを整えるように適度に摂ることが重要になってきます。

こちらは管理人が摂取している不溶性の食物繊維「セルロース」。

こちらは管理人オススメ。食物繊維のバランスが良いタマチャンショップの「八百屋ファイバー」。

食物繊維があまり体内に入ってこない時期には、腸内細菌はヒトの小腸の細胞がたえず分泌する粘液の炭水化物を食べて生きる。ご記憶のように、この粘液はヒト細胞が直接マイクロバイオータと接触しないようにはたらく防護壁だ。だから粘液の炭水化物を食べるということは、細菌が腸を守っている粘液層を食べてしまっているわけで、防御機能が衰えて炎症が起きる。小腸の粘液が減ることがヒトの健康にどのような長期的影響を与えるかはまだ知られていないものの、予備的な実験によれば小腸の粘液が失われると大腸炎になる恐れがあると考えられている。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原多惠子訳 p156)

「食物繊維」という言葉は不明確なので、ヒトが体内に取りこむ食物成分のうちマイクロバイオータの食べ物になるものを、私たち二人は「マイクロバイオータが食べる炭水化物」を意味するmicrobiota accessible carbohydrates(MAC)と呼ぶ。すでに述べたように、マックは果物や野菜、豆類、穀物などさまざまな食物にふくまれ、マイクロバイオータによって発酵される炭水化物のことである。食物や食物繊維サプリメントにふくまれる食物繊維には、マイクロバイオータのいる大腸まで到達せず発酵しないものもある。これらの発酵しない繊維質も便秘の改善にはとても効果があり、排泄物が水分を吸って嵩が増すので、良好な整腸作用が得られる。

(ジャスティン・ソネンバーグ,エリカ・ソネンバーグ『腸科学 健康な人生を支える細菌の育て方』 鍛原多惠子訳 p157)

『腸内フローラ改善習慣で、腸を元気にする生き方 「腸内細菌のバランスを整える」とは目的ではなく「結果」だった。』

Amazon Kindle で販売中です!!