contents

今回はリーキガット症候群がアレルギーと体調不良の原因になるわけについて述べていきたいと思います。

「リーキーガット症候群」(腸管壁浸漏症候群)とは、「腸もれ」とも呼ばれており、腸の粘膜のバリア機能が弱まって薄くなったり、穴があいたりすることで、細菌やウイルス、未消化のタンパク質などが体内に入りこみやすくなり、そのことが原因でアレルギー症状や慢性炎症、体調不良などが起こりやすくなってしまうことです。

つまり、この「リーキー・ガット症候群」においては、十分に分解されていないために本来は大きすぎて小腸の腸絨毛で吸収されないはずの栄養素の分子が、血液中に取り込まれてしまうのです。

そして、このリーキー・ガット症候群(LGS)が起きてくる原因は、小腸の腸絨毛が炎症を起こすことにより、テニスラケットのガットが緩んで広がってしまったような部位が出来てしまうことにあります。

また腸もれであるリーキー・ガット症候群が起きてしまうと、小腸からはアミノ酸レベルにまで分解されなかった未消化のタンパク質や細菌、ウイルスなどが体内に侵入しやすくなり、免疫システムは それを異物と見なし、抗体で包み込んでしまうのです。

このように免疫システムが体を守ろうとする行為によって起こるのがアレルギーなのであり、アレルギーによって引き起こされる疾患は、喘息や鼻炎、花粉症、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などだといわれています。

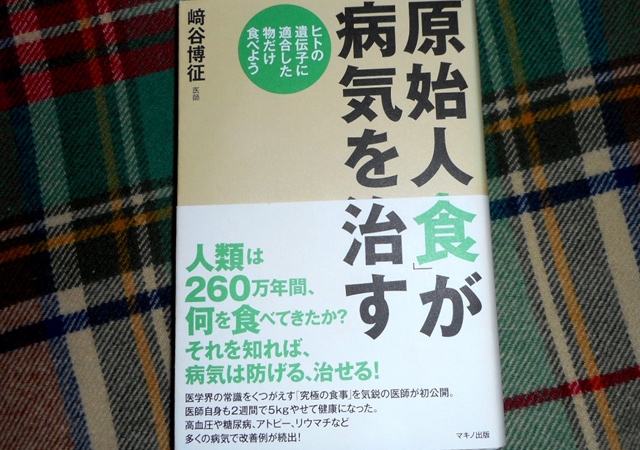

この「リーキーガット症候群」の問題に関しては、例えば医師の﨑谷博征氏が、『「原始人食」が病気を治す』のなかで、以下のように述べています。

ヒトの腸内には、100種類以上、100兆個以上の腸内細菌が棲息しており、消化管内部で絶妙なバランスの生態系を作り出しています。その生態系は「腸内細菌叢」と呼ばれ、各人によって異なります。

この腸内細菌叢が変化し、腸の粘膜が薄くなる、もしくは穴が開くことで細菌やウイルスなどの異物が体内に入りやすくなることがあります。

これが、リーキーガットです。

そして、このリーキーガットが、多くの慢性炎症の主原因となっていることが判明してきました。

(中略)

腸の粘膜にはバリアがあり、異物が簡単に通り抜けて全身の血液中に入ることはできません。しかし、1度、腸のバリアが破られると、食物、バクテリア、ウイルスなど、腸の粘膜表面にあった抗原が血液中に入ってしまいます。

これを、「内毒素血症」といいます。

(﨑谷博征『「原始人食」が病気を治す』p92~93)

また、バクテリアやウイルスのたんぱく質だけでなく、食事中のたんぱく質も消化を免れて腸に開いた穴から血液中に入り込みます。

通常の場合、私たちの体は、消化された小さな食物分子を必要としています。分子の大きさによって、腸壁で食物分子を選別しているのです。小さな食物分子として腸壁から吸収された場合に、それは栄養素として認識されます。

ところが、リーキーガットが起こると、大きな分子も腸壁を通過します。大きな食物分子は異物として認識され、異物に対する抗体が作られます。その後、もし仮にリーキーガットの症状がある程度改善したとしても、体内にはその食物分子に対する抗体が残っています。それがアレルギー反応を引き起こすことになります。

小さいお子さんが食物アレルギーに悩まされるケースがしばしばありますが、その発症にもリーキーガットがかかわっています。

(﨑谷博征『「原始人食」が病気を治す』p93~94)

リーキーガット症候群の原因とは?

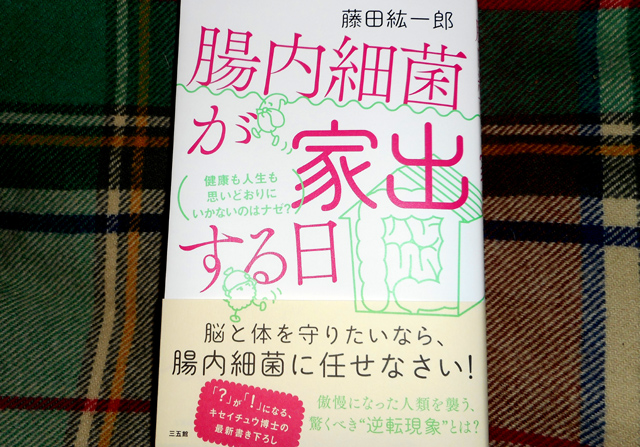

では、なぜリーキーガット症候群が起きてしまうのでしょうか? その理由のひとつに腸内細菌の減少によって腸管のバリア機能が低下してしまうことが挙げられます。このことについては、たとえば医学博士の藤田紘一郎氏が以下のように述べていますので引用します。

腸粘膜バリア機能の破綻は免疫系の制御異常を引き起こして、炎症性腸疾患、食物アレルギー、経粘膜感染症など、さまざまな疾患の発症の原因となります。近年、患者数が増加し続けている潰瘍性大腸炎やクロ―ン病などの炎症性腸疾患も、腸管のバリア機能が原因の一つとして考えられています。

また最近では、「リーキーガット症候群(腸管壁浸漏症候群)」も問題になることが多くなってきました。

(藤田紘一郎『腸内細菌が家出する日』p163~164)

このように、腸内細菌が減ってしまうことで、もし腸管のバリア機能が弱まってしまうと、難病ともされている潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患も発症してしまうことが考えられるのです。

リーキーガット症候群を予防するには?

以上、ここまでリーキーガット症候群がアレルギーの原因になるということについて述べてきましたが、このリーキーガット症候群を予防するには腸内フローラ(腸内細菌叢)のバリア機能が高まるよう、日頃から腸内細菌のバランスを整えて腸内環境の改善を行うことが必要不可欠になってきます。

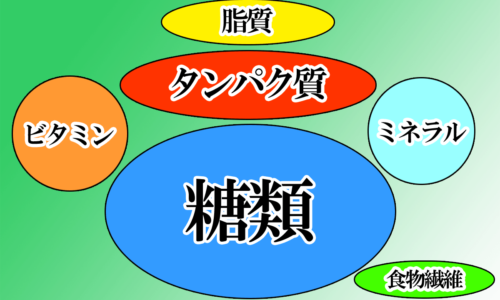

たとえば、腸内環境の改善によってリーキーガット症候群を防ぐために特に有効なのは、食物繊維を多く摂ることによって短鎖脂肪酸を生み出すようにすることは有効だと考えられます。なぜなら、この短鎖脂肪酸には、腸管のバリア機能を高める働きがあるとされているからです。

さらに納豆やめかぶをはじめとしたネバネバした食品もリーキーガット症候群を防ぐのに効果的だとされています。

そのほか、小麦などに含まれるグルテンや、保存料などの食品添加物、抗生物質の乱用などは、腸内細菌のバランスを悪化させるといわれていますので、腸内環境を健康に保ってリーキーガット症候群やアレルギーを防ぐためには、それらは意識的に避けたほうが賢明だと思われます。

リーキーガットを修復するためのガイドライン「イート・ダート・プログラム」

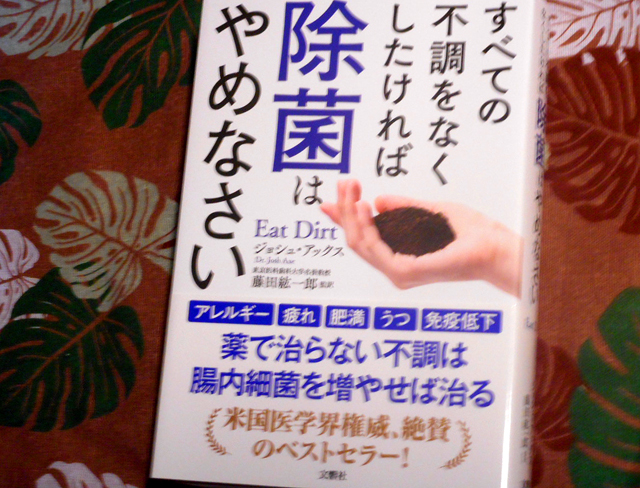

そのほか、自然療法医師であるジョシュ・アックス氏の『すべての不調をなくしたければ除菌はやめなさい』(藤田紘一郎 監訳 文響社)には、「イート・ダート・プログラム」というリーキーガットを修復するためのガイドラインが提示されています。以下はその要約ですので、よろしければ参考にしてみてください。

「1 取り除く」

腸に悪影響を与える。「グルテンやレクチンのような「栄養阻害物」を含んでいる」小麦などの穀物や、市販の牛乳、糖、硬化油、GMO食品(遺伝子組み換え)、有毒化学物質などを取り除く。

「2 種をまき直す」

土由来のプロバイオティクス・サプリメントを利用したり、新鮮な農産物を買ったりする。裸足で戸外を散歩したり、庭いじりをしたりする。発酵食品、薬効キノコ、藍藻類(スピルリナなど)を食べる。

「3 修復する」

有機果実、野菜、肉、ナッツ、その他の有機農産物、骨スープ、生の乳製品、発酵食品、発酵飲料、ココナッツ製品、天然のサーモン、発芽シード、高繊維食品などの食物を摂ることで、腸を修復するようにする。

「4 解放する」

リーキーガットの最大の原因として、感情的・精神的・心理的「ストレス」が挙げられるため、マッサージ(またはリフレクソロジー)、暖かいカモミールティー、気分を高める本、エッセンシャル・オイル、マグネシウムのサプリメント、音楽、森林浴などによって、腸を癒す。

「5 密着し直す」

「リーキーガットを治癒し、その腸をできる限り閉じたままにしておくために」、「不要な投薬を避ける努力」をし、プロバイオティクス、消化酵素、Lグルタミン、リコリスの根、コラーゲンなど、腸を密着し直すための適切なサプリメントを摂る。

「 リーキー・ガット(腸管からの漏れ)」 と呼ばれる腸内の透過性の問題を聞いたことがあるかもしれない。それは、この一〇~一五A(オングストローム)の長さの、密着結合の能力の問題のことを指す(オングストロームとは非常に小さい単位であり、典型的なウイルスや細菌よりもはるかに小さい)。

もし、このゲートキーパー機能(出入り口の見張り)が正常に作動していなければ、「通していいもの(栄養)」と「阻止すべきもの(危険な可能性のあるもの)」を正しく監視できず、漏れてはいけないものが漏れだしてしまう。

これまで述べたように、炎症が増えることで体は浸食されやすくなり、さまざまな病気を引き起こしやすくなることがわかっている。

関節炎リウマチ、食物アレルギー、ぜん息、湿疹、セリアック病、炎症性腸疾患、HIV、嚢胞性繊維症、糖尿病、自閉症、アルツハイマー病、パーキンソン病、などだ。

( 『「腸の力」であなたは変わる』 p78~79)