contents

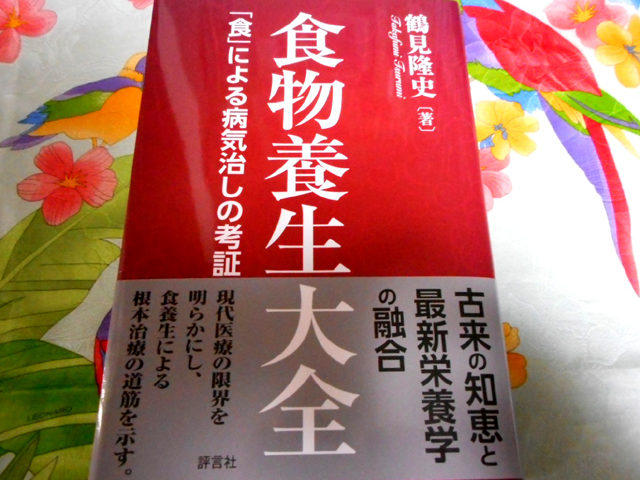

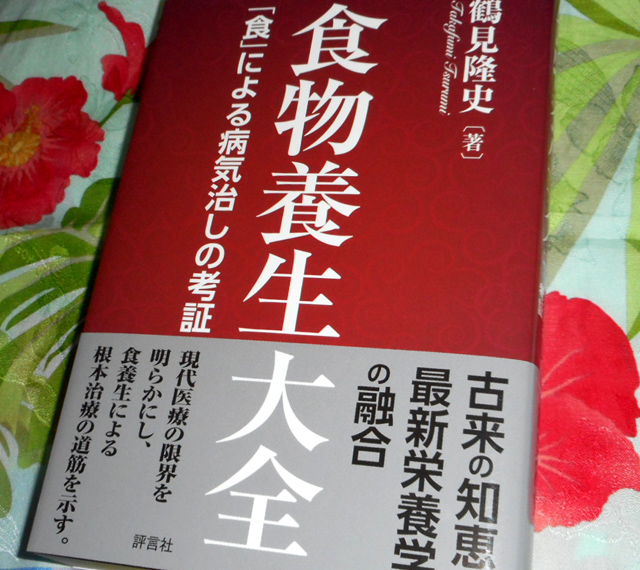

今回は『食物養生大全 「食」による病気治しの考証』(鶴見隆史 著 評言社)を、これからの健康を考え、食生活で病気の問題の多くを解決していくための一冊としてご紹介したいと思います。

私たちのからだは食べたもので構成されているのは確かですし、食べ物は心にも影響を与えます。しかし何を食べれば心身ともに健康になれるのか、という問いの答えは、誰もが知りたいと思いますが、食べ物と健康の関係には体質の個人差や風土、嗜好などの問題があるため、誰でも「~を食べれば健康になれる」とシンプルな答えを導き出すのは難しいと考えられます。

そのため医師や栄養士など専門家の方たちが書いた健康本はそれぞれどこか主張が食い違っているもので、食と健康の問題に関して100%正しいことを述べることは不可能だと思われます。

しかし、日本における酵素栄養学の第一人者である鶴見隆史氏による『食物養生大全 「食」による病気治しの考証』は、一冊ご自宅に置いておくだけで、健康のために非常に有益であると個人的には思います。

なぜなら、この『食物養生大全』を一読するだけで、私たちが日頃行っている「食」と健康や病気の関係についてかなり詳しく知ることができるからです。

老化や病気の原因になる酸化を防ぐ「抗酸化」が大事である理由とは?

では、鶴見隆史氏は食と健康の問題に関して、どのように考えているのでしょうか?

鶴見氏は本書のまえがきにおいて、以下のように述べています。

私の言う「真の予防法」「真の健康法」を一言で述べると、「抗酸化な生き方」に尽きるでしょう。科学の絶対の法則のひとつは「エントロピーの法則」です。万物は誕生すると同時に「酸化」に向かっていきます。人間もあらゆる動植物も、そして無機物でさえもエントロピーを増大させていく。つまり、酸化し錆びていくわけです。人体にとっての錆び=酸化とは、老化し病気になっていくことを意味しています。逆に言えば、抗酸化な生き方をすれば病気から遠ざかるということです。

(鶴見隆史『食物養生大全 「食」による病気治しの考証』 評言社 p4)

抗酸化な生き方をするためには、具体的には「食生活の内容をよくする」「ライフスタイルをよくする」「腸の状態をよくする」「抗酸化力のある食物やサプリメントを摂取する」「体を芯から温める」「思いをよくしてマイナス思考を少なくする」ことなどが挙げられます。

(同)

このように、「食養生」といっても決して難しい話ではなく、鶴見氏は健康というものについては、老化や病気の原因になる酸化を防ぐ「抗酸化」が大事であるという、割とシンプルな考え方を提示しているのです。

『食物養生大全』は、東洋に伝わる食養生の考え方を最新の栄養学を踏まえつつ深化させた集大成的な一冊

ちなみに鶴見隆史氏はすでに『新食物養生法』(第三書館)やその改訂版である『現代版 食物養生法』(評言社)を出版していますが、「今回の『食物養生大全』は、改訂というより全面書き直しであり、前著2冊の80%以上内容を新たにして、多くのことを加筆」したといいます。

また鶴見氏が「「大全」の書名に恥じないものであると確信している次第」と述べているように、本書『食物養生大全』の内容は、桜沢如一氏のマクロビオティックなど、これまでの栄養学の問題点や西洋医療の欠点などを見直しながら、東洋に伝わる食養生の考え方を、最新の栄養学を踏まえつつ、より深化させた集大成的な一冊であるといえます。

特に本書においては、「糖化」による血液の汚れや、肉食による高タンパクの問題、食の陰陽や腸の重要性、酵素、ファスティング(断食)の効用などについて詳しく書かれています。

もちろん、からだの健康に関しては、冒頭でも述べたように「100%こうするのが正しい」と述べることは出来ないかもしれませんが、鶴見隆史氏による本書『食物養生大全 「食」による病気治しの考証』は、自分の健康状態を毎日の食によって改善していくためには、非常に参考になる内容です。

そのため、毎日の食生活を見直したり、これから末永く健康を維持するにはどうすれば良いのかということについて考えたりしたい方は、ぜひ、実際に手に取り、一読してみていただきたいと思います。

また本書は、アトピー性皮膚炎や慢性炎症、うつなどに悩んでいる方にもオススメすることができます。