contents

近頃なんだかやる気が出ない、落ち込むことが多い、ということはありませんか?

当ブログでは人生100年時代のヘルスケア&セルフケアについて考えていますが、今回は「うつ」な気分を少しでもやわらげていくための食事についてです。

うつの症状を少しでもやわらげていくための食事として大切なのは、糖質、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂質などの栄養素をバランスよく摂取していくことだと考えられます。

すなわち、うつを良くするための食事というものは厳密にはなく、細胞が元気になるよう、野菜や果物、発酵食、肉や魚、鶏卵、海藻類などから、糖質、ビタミンやミネラル、アミノ酸などの栄養素をバランスよくとるようにすることが、うつを少しでも良くしていくための近道なのです。

そしてそのためには、栄養素の偏りを防いだり、食品添加物・甘味料の過剰摂取を避けるため、ファストフードや加工食品は出来る限り避けたほうが良いと思われます。

しかし、食べ物に関してからだに「良い」「悪い」を気にしすぎると、そのことがストレスになってしまう可能性があるため、「うつ」を予防するためには、あえて食事や健康のことを気にせず、好きなものを好きなように食べる、ということも時には必要になってくるように思います。

栄養素のことだけではなく、食べ物をよく噛み、舌で味わう、ということも、「感じる」という意味で、うつを良くしてくために大切なのです。

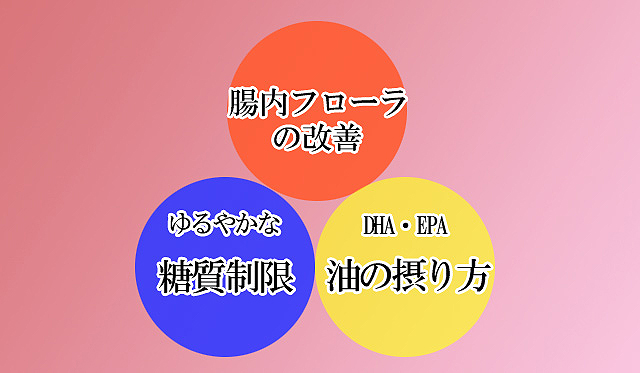

そして、それ以外に重要になってくるのは、以下の3つだと考えられます。

食事によってうつを良くしていくために大切な三つのこと。

- 腸内フローラの改善・・・日頃から腸内環境が良くなるような食事を心がける。

- ゆるやかな糖質制限・・・なるべく異性化糖などの甘味料を減らし、糖質は血糖値がゆるやかな低GIの食品から摂る。

- 油の摂り方・・・サラダ油などに含まれるリノール酸を減らして、DHAやEPAとのバランスをとる。

腸内フローラ・腸内環境の改善

私たちの腸に生息する腸内細菌の集まりのことは「腸内フローラ」と呼ばれていますが、うつの症状をやわらげていくためには、日頃の食事でこの腸内フローラのバランスを整え、腸内環境を改善していくことが大切です。

なぜなら「脳腸相関」や「腸脳相関」といった言葉が示すように、腸と脳は神経系でつながっているからです。また心の起源は脳ではなく腸にあります。

そのため、毎日の食生活において、日本に古くから伝わる発酵食品や、乳酸菌・食物繊維・オリゴ糖など、腸内細菌にとって良い働きをする食品を積極的に摂っていくことが大切になってきます。

生きた乳酸菌やビフィズス菌など体に良い働きをする有用菌が含まれている食品のことは「プロバイオティクス」と呼ばれ、難消化性の食物繊維やオリゴ糖といった腸内細菌のエサになる栄養成分が含まれた食品は「プレバイオティクス」と呼ばれています。

これらの食品は腸内環境を正常な酸性に保ったり、腸内細菌のうちの善玉菌を増やしたりするのに効果を発揮してくれます。

また日本は発酵文化が盛んであるため、納豆や漬け物などの伝統的な発酵食品を積極的に食べるようにすることも、腸を元気にするのに役立ちます。

ちなみに発酵食品だけではなく、ハチミツにも、腸内環境を整える働きがあります。

ゆるやかな糖質制限

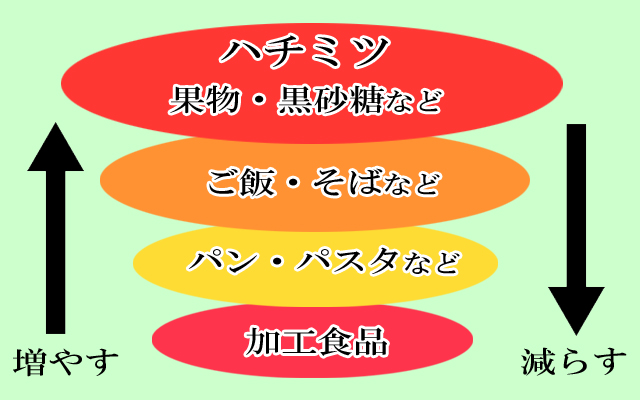

次に、うつの症状をやわらげるためには、「糖質制限」も重要になってきます。しかし糖質制限で重要なのは極端に炭水化物を減らすのではなく、糖質を摂り過ぎである場合に、自分の出来る範囲でゆるやかに行っていくことです。

また白砂糖や精製デンプン、果糖ブドウ糖液糖といった血糖値を急激に上げる糖質(高GI値)を減らしていくことが大切になってきます。

それらの糖質は血糖値を乱高下させ、不安定にさせ、低血糖の問題も引き起こしてしまいます。そしてこの血糖値が安定しない状態は精神的な不安定さとも深く関わってきます。

さらに糖質の摂り過ぎは、脳の炎症を引き起こす原因にもなるといいます。

したがって、うつの症状を少しでもやわらげていくために重要になってくるのは、普段の食事から高GI値の糖質をなるべく減らしていくことです。

しかし、だからといって糖質や炭水化物の摂取をゼロにする必要はありません。

なぜならブドウ糖は脳のエネルギー源としてゆるやかに供給されなければいけませんし、糖質や炭水化物には、オリゴ糖や食物繊維といった、腸内細菌の食べ物になる栄養素も含まれているからです。

つまり、ストイックな糖質制限を行ってしまうと、脳のエネルギー不足の原因にもなりますし、腸内細菌にも食べ物が行き届かず、腸内環境の悪化につながってしまう恐れがでてくるのです。

ちなみにストレスを感じた時にどうしても甘い物がやめられないという方は、急激に血糖値を上げにくい低GIのアカシアはちみつやココナッツシュガー、アガベシロップなどを使ってみることをオススメします。

そのほか、仕事は日中に行っているため、夜はからだをあまり動かさない方は、夕食は炭水化物をなるべく控えたり、夜食に炭水化物が多い食品を食べるのをやめたりするなどの工夫も、ゆるやかな糖質制限のためには必要になってきます。

油の摂り方

3つ目は油の摂り方についてです。

実は脳の約6割は脂肪で出来ており、さらにその4割はDHAによって形成されていると言われているため、油の摂り方を変えることは、脳の神経細胞の健康を維持することにもつながっていきます。

それに加えて、脂質は脳の細胞膜の形成にも非常に大切な役割を果たしています。

そのため、酸化していないという意味での質の良い油を摂ることは、脳機能の改善に関係してくる可能性があります。

ちなみに油と言っても、油を構成する脂質には様々な種類のものがあります。

しかしうつの症状を改善していくために一般的に重要だとされているのは、「オメガ3(DHA・EPA・α‐リノレン酸)脂肪酸」と呼ばれるものです。

特にそのうちの「DHA」は、脳の健康のために非常に重要な働きをするとされていますので、日頃から不足しないようにすることが大切だとされています。

また、DHAを含むオメガ3脂肪酸には脳の炎症を抑える働きがあるとされていることも、注目に値します。

一方、ファーストフードや加工食品、お菓子やマヨネーズやドレッシングなどに含まれているサラダ油のリノール酸やトランス脂肪酸は、なるべく減らしていったほうがよい脂質です。

このうちリノール酸は、オメガ6の脂肪酸であり、体内では作られない必須脂肪酸であるとされていますが、近年は加工食品などから知らない間にたくさん体内に入ってきていることが問題になってきています。

このリノール酸の過剰摂取はアトピー性皮膚炎などアレルギー症状や体内の炎症を引き起こしたりするとされています。

もうひとつ、水素添加によって作られたトランス脂肪酸は、プラスチックのような油だとされており、いつまでも体内に居残り続ける性質が、脳の機能障害を引き起こすと懸念されています。

ここまで油の摂り方について書いてきましたが、うつを改善していくための油の摂り方のポイントは、サラダ油に多く含まれているオメガ6のリノール酸や、加工食品に使われているトランス脂肪酸を減らし、代わりに青魚や亜麻仁油などに多く含まれているオメガ3脂肪酸(DHA・EPA・α‐リノレン酸)とのバランスを摂るようにするということです。

このことをより分かりやすくいえば、オメガ3脂肪酸の摂取量を無理に増やすのではなく、サラダ油・植物油の摂り過ぎに気をつけることが優先であるということです。

ちなみに、オメガ3脂肪酸は脳の健康のためによく企業によって宣伝されていますが、サプリメントからの摂取に関しては、「確実」と言えるほど、その効果についてのエビデンスが確立していないのです。

またオメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸とは違った「飽和脂肪酸」を多く含むココナッツオイルやバター、MCTオイルなどは、糖質制限をしている間の糖質代わりのエネルギー源として有効であるように思います。

うつの時は、毎日の食生活を楽しむことも大切。

以上、うつを良くするための食事について簡単にまとめてみましたが、この記事の内容を少しでもうつの予防や改善のために参考にしていただければ嬉しく思います。

さらに、今回ご紹介した3つのポイント以外にも、普段の食事において、牛肉などからセロトニンの材料になるトリプトファンというアミノ酸をしっかり摂ることも重要です。(このあたりのことについては、「「うつ」を予防するための食事」についての記事をご参照ください)。

しかし、かといって肉ばかりを食べるのではなく、野菜も多く食べるようにし、「マゴワヤサシイ」食事など、食生活のバランスを整えることで、ビタミンB群やビタミンC、ミネラル、必須アミノ酸などの栄養素が不足しないようにすることが大切になってきます。

ですが、「うつ」を予防するという点においては、動脈硬化やメタボになるリスクを恐れるあまり、必要以上に血糖値や悪玉コレステロールの値を気にして厳格な食事制限をしてしまうよりは、時々美味しいものを食べ、日頃の食生活や人生そのものを楽しんだほうが良いのではないでしょうか?

つまり、「うつ」を予防するためには、あえて食事や健康のことを気にしすぎない、ということも時には必要なのであり、すなわち、食事を気にすることがストレスになってしまえば、本末転倒なのです。

栄養素のことだけではなく、食べ物をよく噛み、舌で味わう、ということも、「感じる」という意味で、うつを良くしてくためには必要なのです。

参考文献

生田哲『食べ物を変えれば脳が変わる』PHP研究所

生田哲『心の病は食事で治す』PHP研究所

生田哲『砂糖をやめればうつにならない』角川書店

溝口徹『「うつ」は食べ物が原因だった!』青春出版社

高田明和『「うつ」にならない食生活』 角川書店

うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪

当ブログ管理人が書いた『食事・運動・瞑想で「うつ」な気分をよくする生き方 自分を大切にするためのセルフケア習慣』、Amazon Kindleで販売中です😊